わたしは、オーケストラの指揮のできる首相だの、考古学的発掘をみずからこころみる実業家だの、といった、はばの広い大きな人物のいる社会は、ほんとうに学問だの知識だのがたのしく生きている社会なのではないか、と思う。そして、そんなふうに多面的な人間をそだてる社会は、きっと、いい社会なのだろうと思う。

――― 加藤秀俊、『独学のすすめ』 [1]

ここでは、社会学者の加藤秀俊さんについての情報を、ご紹介させていただきたいとおもいます。

m(_ _)m

(参考)

加藤秀俊 - Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/加藤秀俊

『独学のすすめ』

「「独学」とは、主体的に学ぼうとする姿勢のことにほかならない」

こんにちは、倉田幸暢です。

加藤秀俊さんが書かれた『独学のすすめ』のなかに、

つぎのような一文があります。

よくしらべてみると、これまで東西の大学者、思想家と呼ばれる人たちのすくなからぬ部分が、学校教育をうけることなく、独学で勉強していたことがわかる。

いや、学校に入らなければ学問はできない、などという思想は、ついこのあいだ出来たばかりの新興思想にすぎないのであって、人間の知識の歴史のうえでは、「独学」こそが唯一の学問の方法であったのではないか。

だいいち、学校などというものが、こんなにいっぱいできたのはここ二、三十年の新世相だったのである。

人間が、なにかを学ぼうとするとき、たよりになるのはじぶんじしん以外にはなにもないのがふつうなので、「独学」以外に学問の正道はなかった。

(加藤秀俊、「独学のすすめ」、『独学のすすめ』(旧版)、18ページ) [2]

そして、この本は、つぎの言葉で締めくくられています。

「独学」とは、主体的に学ぼうとする姿勢のことにほかならない

(加藤秀俊、「学校の意味」、『独学のすすめ』(旧版)、222ページ) [3]

ぼくは、この本と、これらの言葉が大好きです。

それは、自分から学びを求めていくことの大切さを教えてくれるからです。

ぼくは、この本に出会うまで

誰かから一方的に押し付けられるという学びのあり方に

ずっと強い疑問を感じていました。

学びとは自ら求めるもの。

いつまでも、誰かに一方的に与えられ続けている人は、

本当の意味で「学んでいる」とはいえない。

この本は、それを教えてくれました。

なによりも大切なことは、自発的に学ぼうとする気持ちだとおもいます。

その気持ちさえあれば、たとえ金銭的・時間的な事情で

学校で学ぶことができなかったとしても、独学で立派にやっていけます。

とくに現在では、インターネットに代表される技術の進歩により、

いつでも、どこでも、どんな人でも

少額、あるいは無料で、膨大な情報に触れることができるようになり、

また同時に、多くの便利なツールを使うこともできるようになりました。

そのため、昔に比べて独学することがはるかに容易になっています。

このような革命的な状況は、

これまで金銭的・時間的な制限を受けていた人にとっては

とりわけ大きなチャンスをもたらしてくれています。

しかしそれはまた、もはや言い訳ができないということでもあります。

なぜならば、その気になればいくらでも学ぶ機会があるからです。

「教育」とは、一生つづくものであり、その大部分は「独学」によるものだ

(加藤秀俊、「独学のすすめ」、『独学のすすめ』(旧版)、21ページ) [4]

「「専門」とはなにか」

このブログサイトの設立趣意についてお話している記事のなかでもご紹介している下記の引用文は、加藤秀俊さんの『独学のすすめ』のなかでも、ぼくがとくに大きな大きな影響を受けたところです。アメリカの小学校の実験学級というものを見たことがある。実験学級であるから、あくまで、その運営のしかたはアメリカの教育の現状からみて例外的というべきだろうが、見ていて、たいへんおもしろかった。どんな点でおもしろかったのか。要するに、この学級では、わたしたちが一般的に知っている「教科目」がごちゃまぜになっているのである。いや、ごちゃまぜ、というよりは、そもそも「教科目」というかんがえかたじたいがそこでは極力、排除されているのである。

...

べつな時間は、まず、メリケン粉、砂糖、タマゴ、などの食料品を机のうえにならべて先生が話しはじめる。メリケン粉はデンプンである。デンプンの存在はどうやってたしかめるか―ヨード実験をやってみる。砂糖というのは、どんなふうにつくられるか―砂糖生産のスライドが用意されていて、砂糖キビ畑というのがどんなものか、子どもたちは教えられる。タマゴについても、その生物学的な説明がほどこされる。

ひととおり、これらの学習がすむと、これでケーキをつくってみよう、ということになる。材料をまぜあわせ、かたちをつくり、オヴンにいれるまえに、目方をはかる。焼いているあいだは、なぜ、ベーキング・パウダーをいれるとふくらむか、についての化学の授業がある。ケーキが焼きあがると、そこでふたたび目方をはかり、水分がどれだけ蒸発したかを計算する。そして、できあがったケーキを、そのグループの子どもたちが公平にわけるとすると、ケーキの中心角は何度であるか、の計算が命ぜられる。六人、九人、などというキリのいい人数ならば計算は簡単だが、七人、十一人などだと、いくらやっても割り切れない。割り切れないから、そこで循環小数というものについて説明があり、概数のとらえかたが教えられる。そして、ひととおり済んだところで、ケーキを切りわけ、みんなで食べて、それで授業がおわる。このばあいには、「教科目」的にいうと、理科、算数、社会、家庭の各科が一体化しているのである。

実験学級の子どもたちは、こうした授業をおもしろがっている。算数とか理科とか、ひとつひとつの科目がバラバラに切りはなされているときには退屈する子どもでも、このような実験授業には、目をかがやかせて惹きつけられている。そういう姿を見ながら、わたしはかんがえた。いったい、「教科目」とはなんなのであろうか。

もともと、人間の知識というのは、かなりの程度まで総合的なものである。べつだん、われわれお互いの頭の中にたくさんのヒキ出しが用意されていて、これが数学、こっちが歴史、というふうにきっちり知識が区分けされているわけのものでもない。

(加藤秀俊、「「専門」とはなにか」、『独学のすすめ』(旧版)、179-181ページ) [5]

およそ「教科目」というのは、ひとつの歴史的な産物であって、こんな妙ちくりんなものにおつきあいしながら「教育」がおこなわれるようになったのは、ごくさいきんのことなのである。

日本でも西洋でも、ついこの間までは「学問」とは、しょせん「学問」ということであり、その「学問」とは、要するに知識を探求する、ということ以外のなにものでもなかった。知識の領域は、ぼんやりとわかれていたけれども、ひとりの人間の内部では、さまざまな領域にわたっての好奇心がひとつに統合されていた。レオナルド・ダ・ヴィンチなどはその典型ともいうべき人物であって、かれはいっぽうでは、揚水機だのハシゴ車だの飛行機の原型などをつくりながら、他方では人体解剖図をつくったり、流水の研究をしたりもした。そして、人生論も書いたし、あの「モナ・リザ」をもふくめて、たくさんの名画ものこした。かれののこした論考は五千枚におよび、そのテーマは、万華鏡のごとく多岐にわたっているのである。

(加藤秀俊、「「専門」とはなにか」、『独学のすすめ』(旧版)、182ページ) [6]

かれは、あらゆることに興味をもち、その興味のおもむくままに、あらゆることをしてみた、というだけのことなのである。「専門」という名の、ふしぎな制限をもたなかったことがあの、のびやかで雄大なひとりの人物をつくったのだ。学問とか知識とかいうものは、じっさいは茫洋としていて、どこにも境界線なんか、ありはしない。

(加藤秀俊、「「専門」とはなにか」、『独学のすすめ』(旧版)、184ページ) [7]

知識のありかたがバラバラであるほど、じつは、それを互いにつなぎあわせ、総合化する努力が必要なのではないか。そして、人間のがわも、かつての人間がもっていた健全な多面性を要求されているのではないか。

(加藤秀俊、「「専門」とはなにか」、『独学のすすめ』(旧版)、187ページ) [8]

わたしは、オーケストラの指揮のできる首相だの、考古学的発掘をみずからこころみる実業家だの、といった、はばの広い大きな人物のいる社会は、ほんとうに学問だの知識だのがたのしく生きている社会なのではないか、と思う。そして、そんなふうに多面的な人間をそだてる社会は、きっと、いい社会なのだろうと思う。

(加藤秀俊、「「専門」とはなにか」、『独学のすすめ』(旧版)、190ページ) [1]

参考記事:人間万事 Sense of Wonder (センス・オブ・ワンダー)

「情報時代の自己教育」

なるほど、われわれは、小学校のころまでは、なんでも知りたがった。親からうるさがられるほど、これは何、これはなぜ、というふうに、あらゆることがらについて好奇心にみちた質問を発した。

(加藤秀俊、「情報時代の自己教育」、『独学のすすめ』(旧版)、77ページ) [9]

知らないことを、すなおに知らない、といい、知る努力をすれば、情報の蓄積は子ども時代とおなじように、ぐんぐんふえてゆくだろう。

(加藤秀俊、「情報時代の自己教育」、『独学のすすめ』(旧版)、78ページ) [10]

それぞれの人間の人生が充実しているかどうかは、ひとえに、その人間が、どれだけ有効に情報を選択したかにかかっている。じっさい、もしも、人間に優劣があるとするなら、それは、先天的な能力の問題ではなく、後天的な情報選択能力にある、とわたしは思う。

(加藤秀俊、「情報時代の自己教育」、『独学のすすめ』(旧版)、84-85ページ) [11]

どのような情報にどんなしかたで触れあっているか、が、それぞれの人間の人生をつくっている、という事実ははっきりとお互いにみとめなければならないだろう。情報の質が人生の質をきめるのだ。

情報をえらぶことが、人生をえらぶことである、という事情を、わたしは、以上の議論でのべてきた。いい情報だけをじょうずに汲みこんだ人の人生は充実しているし、くだらない情報だけを汲みこんだ人の人生は索漠としている。

(加藤秀俊、「情報時代の自己教育」、『独学のすすめ』(旧版)、85ページ) [12]

批判的な見方ができるということは、批評ができる、ということだ。その批評能力こそ、情報選択の能力の基本なのである。

(加藤秀俊、「情報時代の自己教育」、『独学のすすめ』(旧版)、87ページ) [13]

「「問題」とはなにか」

「問題」とは、ほんとうはそれぞれの個人が発見し、そしてつくる性質のものであるからである。

(加藤秀俊、「「問題」とはなにか」、『独学のすすめ』(旧版)、137ページ) [14]

じぶんで「問題」をつくり、かつ解くこと―それこそが精神の自律性というものであるからだ。

(加藤秀俊、「「問題」とはなにか」、『独学のすすめ』(旧版)、138ページ) [15]

「創造性というもの」

「創造的」な人間というのは、既存の思考枠を、いったん白紙にもどして、はじめから考えなおしてみることのできる人間である。はじめから考えなおして、あらたな枠をつくることのできる人間のことである。「創造的」人物は、既存のさまざまな思いこみによって、がんじがらめにしばられている「常識人」と対照的な存在なのだ。

(加藤秀俊、「創造性というもの」、『独学のすすめ』(旧版)、144ページ) [16]

たぶん、人間にとっていちばん大事な能力というのは、創造の力なのである。実際、ありきたりの知識だの情報だのというのは、今日の社会では、それほど重要なものではない。情報の性質によっては、その記憶や再生は、コンピューターにまかせておくことだってできる。人間の頭脳は、創造、という、もっとも高度で人間的なはたらきのために使うべきなのである。創造的な活動のできる人こそが、もっとも、人間としての充実を感じることのできる人でもあるのだ。

(加藤秀俊、「創造性というもの」、『独学のすすめ』(旧版)、148ページ) [17]

どんなことであれ、「なぜ」を問うことは創造性の第一歩である。既存のものを疑ってみないことには、あたらしい観念を生み出すことはできない。「なぜ」という問いを、そのままうけとめて、いっしょに考えるのが、わたしなどのみるところでは、そもそも教育というものの役目なのだが、一般にいって、今日の教育者―いや、むかしから教育者というのはそういうものなのかもしれないが―は、「なぜ」という問いに答えようとしない。

(加藤秀俊、「創造性というもの」、『独学のすすめ』(旧版)、151ページ) [18]

創造的な人間―それは、まえにものべたように、ほんとうに充実した人間である。そういう人間を、本気でそだてることを、われわれは怠っている。いや、創造ということの価値をさえ、われわれは知らないでいる。

(加藤秀俊、「創造性というもの」、『独学のすすめ』(旧版)、152ページ) [19]

「「しごと」の意味」

女流人類学者のドロシー・リーは、人類学研究と家事、あるいは、大学教授としてのしごとと、普通の主婦業とを両立させることに成功した数すくない現代の女性のひとりだが、その苦労を語りながら書かれたすばらしいエッセーがある。そのエッセーのタイトルは「参加としてのしごとのよろこび」。

(加藤秀俊、「「しごと」の意味」、『独学のすすめ』(旧版)、116ページ) [20]

ちなみに、上記の引用文で紹介されている、「参加としてのしごとのよろこび」というエッセーは、ドロシー・リー(Dorothy D. Lee)の著書『文化と自由』のなかの「第三章 参加することによる仕事の喜び」のことです。

(参考:ドロシー・リー、「第三章 参加することによる仕事の喜び」、『文化と自由』) [21] [22]

その問いに間接的に答えてくれるものがひとつあった。それはティコピアの社会だ。

ティコピアというのは、南太平洋の小さな島。ポリネシア文化圏の南西の端っこにある社会である。

(加藤秀俊、「「しごと」の意味」、『独学のすすめ』(旧版)) [23]

「読書について」

人類がこれまで営々と積みあげてきた知慧と知識のごく一部にかすかにさわるのが人生というものなので、ちっとばかり読書したからといって、思い上がってはいけない。

(加藤秀俊、「読書について」、『独学のすすめ』(旧版)、50ページ) [24]

読書とは他人の経験を正々堂々と盗む、ということである。読書家とは、経験の大盗人のことである。そして人間は、他人の経験を貪欲に盗むことによって成長する。

(加藤秀俊、「読書について」、『独学のすすめ』(旧版)、51ページ) [25]

人間の歴史をふりかえってみるならば、ついこのあいだまで、知識というものは、かぎられた数の人びとのあいだで共有されていたにすぎないのだ。ふつうの民衆が、他人の経験、とりわけ高度の知識を盗むことは、ほとんど不可能だった、といってもさしつかえない。そして、そういう歴史的背景のうえで考えてみるならば、本を読むということがいかに大きな革命であったかに気がつくのである。それは、経験を盗む、というふしぎな行動の「自由化」ということである。独占されていたものの「解放」ということである。

いうまでもないことだが英語では、著作を「出版」することを publish といい、「出版物」のことを publication という。文字をみれば、すぐにわかることだが、これらは、ともに public という形容詞と同一の語源から出ている。パブリックとは、公共ということである。みんなでわかちあう、ということである。したがって、「出版」というのは、個々の私人がその経験を公にする、ということになるだろう。個人的な経験は publication になることによって、万人共通のもの、あるいは、誰でも自由に盗むことのできるものになったのだ。

本屋さんの店頭にならんでいるおびただしい数の書物は、われわれにむかって、どうぞわたしたちの経験を盗んでくださいな、と呼びかけているのである。われわれは、そのどれをどんなふうに盗んでもかまわない。さまざまな人のさまざまな経験は現代の社会では、すべての人びとのまえに公開されているのである。

(加藤秀俊、「読書について」、『独学のすすめ』(旧版)、52~53ページ) [26]

「わがままな期待」

胎児を殺すのとおなじように、ある条件のもとでの、ある種の教育は子どもの可能性を殺すことでありうるのではないか。

(加藤秀俊、「わがままな期待」、『独学のすすめ』(旧版)、160ページ) [27]

世界はうごき、時代はかわっている。親がじぶんの経験のなかで欠けている部分を子どもに埋めあわせてもらおう、と思っても、しょせん時代がちがえば、埋めあわせとみえる部分がかえって子どもの人生にとってのマイナスであるかもしれないではないか。

(加藤秀俊、「わがままな期待」、『独学のすすめ』(旧版)、163ページ) [28]

人間が他の人間の生命を奪うことは罪悪である。それとおなじように、人間が他の人間の人生を勝手に操作することも罪悪なのではないか。いったい、教育とは、どこまでがどんな種類の強制でありうるのか。わたしには正直なところ、わからないことだらけだ。

(加藤秀俊、「わがままな期待」、『独学のすすめ』(旧版)、166ページ) [29]

『生きがいの周辺』

司馬遼太郎さんの歴史小説を読むと、いつも時間のたつのを忘れる。『龍馬がゆく』はもとよりのこと『関ヶ原』でも、『国盗り物語』でも、また、最近の『峠』でも、わたしは、司馬さんの作品には、すっかり魅了されてしまうのだ。

その魅力、ないし魔力はどこにあるのだろうか、とわたしはしばしば考える。

いろんな理由があろう。司馬さんのみごとな史観、そして、着実な史料研究。簡潔な文体。かぞえあげていけば、司馬文学の魅力はいくらでも語ることができる。しかし、わたしが、平凡な読者として司馬さんの小説にすべてを忘れて没入しているときのことを内省的に考えてみると、とにかく、主人公の生き力がおもしろいのである。

おもしろい、というのは適切なことばではない。呆気にとられ、また、惚れぼれするような、あざやかな人生の軌跡―それにわたしは圧倒されてしまっているのである。竜馬の場合がそうだし、斎藤道三がそうだし、島左近がそうだ。それぞれの人物が生きた時代の背景はちがう。しかし、これらの人物には、かなり共通した人生への態度がある。

かれらは、人間のなかに、ふつふつと煮えたぎるなにものかをもっていた。それは、人間活力とでもいうべきものかもしれない。その活力を、いわば、バルブ全開で、これらの人物は放出しつづけたのである。あたかもそれは、ジェット噴射によって、全速で飛びつづける超音速機のようなものだ。活力のありったけをつねに出しつづけ、あれよあれよという間に大空の彼方に見えなくなってしまう。司馬さんは、その超音速の飛行機雲のなかにわれわれを誘いこんでくれるのだ。

これらの人物は、なによりもまず、世界を粘土のようなものとしてとらえた。粘土のような、といってはぐあいがわるい。形のないもの、あるいは形の定まらないもの、としてとらえた。形がないから、どうにでもそれは変えることができる。あるいは、形がないからこそ形をつける、というおもしろさがある。かれらの活力は、そのような世界を相手に放出された。

たとえ話ばかりで恐縮だが、たとえば、二〇〇号くらいの大カンバスに、太筆でぐっと一本の線を引くようなさわやかさが、これらの人物にはある。わたしが惹かれるのは、おそらくそのさわやかさであり、また、多数の読者が司馬文学に惹かれるのも、そのさわやかさなのではあるまいか。

『竜馬がゆく』を読んでいて、竜馬がある決断をし、それを行動にうつしていくときの屈託のなさに、わたしなどは一種の羨望をもつ。竜馬の精神はいつも張りつめていて、その活力は尽きることがない。かれの頭のなかにつくられた大きな構図―それにむかって、かれはまっしぐらに突きすすんでいく。ためらい、というものがこれっぱかしもない。あれこれと気兼ねしないのである。

竜馬にとっては人生も、世界も、たぶんおもしろくてたまらなかったろう。自由というものをかれは知っていた。かれの人格のなかにはとどまることのない噴射エンジンのようなものが内蔵されており、人生には、少しも不燃焼ガスのごときものが残らない。きれいさっぱり完全燃焼なのだ。

(加藤秀俊、「カプセルと飛行機雲」、「生きがいの周辺」、『加藤秀俊著作集 10』、9~10ページ) [30]

(引用文中の太字・赤字の文字装飾は、引用者が加えた文字装飾です。)

参考記事:あの飛行機雲のように:200号の大キャンバスに、太筆でぐっと一本の線を引く、完全燃焼のジェット噴射

「縁の考察」

現実のわれわれの人生は、いま、ここにある。ひきかえすわけにはゆかない。決断し、ただ、進むのみ。

(加藤秀俊、「縁の考察」、『加藤秀俊著作集10』、342ページ) [31]

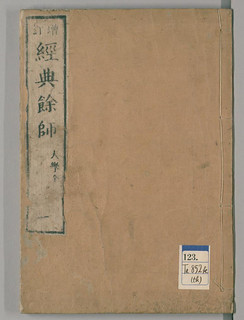

「二宮金次郎が薪を背負って歩きながら読んでいた本はいったいなんだったのだろうか」

二宮金次郎が薪を背負って歩きながら読んでいた本はいったいなんだったのだろうか。この疑問に答えてくれたのはむかし日本史の専門家の友人との雑談のなかでのことであった。その友人によると、金次郎が読んでいたのはおそらく『経典余師(けいてんよし)』にちがいあるまい、というのである。

そんな本、きいたこともなかったのでしらべてみたら、これは讃岐の学者で全国を転々として儒学を教え、のち鳥取藩に仕えた渓世尊(たにせそん)、またの名を渓百年(ひゃくねん)という人物が書いた大陸の古典の解説書。四書五経といった基本的な書物をふりがなつきで印刷し、さらにわかりやすい解説をくわえたもの。かな文字さえ読めれば音読できるし、むずかしい経典に書かれている内容もじつにわかりやすい。本の題名になっている「余師」というのは「あり余るほどの師匠」つまり「師匠いらず」ということで、ひとことでいえば独学者のためのアンチョコなのである。

この書物、書名も著者名もあまり知られていないが、十九世紀初頭の日本でのおどろくべきベストセラーであった。初版は天明六年。これがおどろくほどよく売れた。向学心に燃えた日本全国の青年たち、いくら勉強しようとおもっても機会がない。おカネもない。寺子屋の師匠だってピンからキリまで。なかなかアテにはならない。そんなときこの世尊の本が懇切丁寧に「よみかた」を教えてくれたのである。少年期の二宮金次郎が寸暇を惜しんでこの本を耽読したとしてもふしぎではない。

だが世尊は当時の学者たちからは無視されていた。『経典余師』はムズカシイとされてきた漢文の古典を、徹底的にわかりやすく「読み」かつ理解できるように注解した書物。たとえば『孝経』の「身軆髪膚受之父母不敢毀傷孝之始也」という一行だって、この漢字の羅列をみただけではわからない。それを「身軆髪膚(しんたいはつぷ)、之(これ)を父母(ふぼ)に受(うく)・敢(あえ)て毀傷(きしょう)せざるは孝之始也(こうのはじめなり)」とふりがなをつけて、ぜんぶかな文字で読めるようにしたうえで「元来(ぐあんらい)この身体(しんたい)は髪髭一寸(かみひげいっすん)の膚(はだ)まで父母(ふぼ)より受(う)けたりとなれば、我身(わがみ)といへども是(これ)を傷(きず)つけ、又(また)は名(な)を毀(そこ)なふといふハ不孝(ふこう)なり・・」と総ルビで解説がつづく。「学問の大衆化」という視点からみると、これほどみごとな教科書はない。

ところが、そのことを専門の学者たちが非難しはじめた。世尊の受難である。「聖人の書にまめ仮名を付して刊行するは、聖賢を軽んずる所以なりと」というのだからおどろく。ムズカシそうなことをやさしく解説すると学問の冒涜だというわけ。いまもむかしも学者というのは独善的で偏狭でイヤらしい連中だ。世尊は文字も読めない老母のためにわかりやすく解説してどこが悪い、と開き直ったようだが、正統派の儒者社会からは仲間外れにされ、したがってこのベストセラー作家、啓蒙家の名前は日本思想史のなかではすっかり忘れられていた。

そんな事情があったので、わたしはこの本の現物を手にいれようと探索をはじめた。いくらベストセラーといっても二世紀もまえの本だから、なかなかあるまい、とおもっていたら全国古書店に数冊あることがわかったので、その一冊『孝経』を仙台の古本屋で発見してさっそく買い求めた。六冊、十冊とまとまったものは高価だが単品なら二千円ほどで買える。奥付をみると文化六年皇都書林伏見屋藤右衛門、東都書林須原屋茂兵衛うんぬんとある。なにしろ二百年まえの本だから、だいぶ傷んでいるが紙はしっかりしているし綴じも崩れていない。いま引用した文章はこの本のさいしょの部分である。

文化六年といえばこの本の初版からもう二十年も経過している。それでも『経典余師』は版をかさねていたのであった。しかもわたしが入手した『孝経』の最終ページにはその所有者として栗駒山麓の某村の佐藤某、という墨書のサインもはいっている。京都あるいは江戸の版元から、こうして雪深い東北の山村にまでとどいて独学の農民を育てていたのである。二宮金次郎は全国あちこちに散在していたのだ。

この『経典余師』の最終版は明治四十二年に出版されている。じつに十八世紀から二十世紀にかけて二百年の版をかさねた大ベストセラー。どうして忘れられようか。

(朝日新聞社・「週刊朝日」2013年5月17日号)

(加藤秀俊、「忘れられない一冊」、「加藤秀俊データベース」)

(引用文中の太字・赤字の文字装飾は、引用者が加えた文字装飾です。)

(参考)

国立国会図書館デジタルコレクション - 経典余師. [1]

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2599281?tocOpened=1

国立国会図書館デジタルコレクション - 検索結果「経典余師」

http://dl.ndl.go.jp/search/searchResult?featureCode=all&searchWord=%E7%B5%8C%E5%85%B8%E4%BD%99%E5%B8%AB&viewRestricted=0

『なんのための日本語』

若いころから「日本語」についてしばしば発言してきた。その著作の一覧は巻末につけておいたが、これでもう半世紀にもなる。主旨はまったくかわっていない。「文字本位」ではなく「はなしことば」をだいじにしよう、漢字はできるだけつかわないようにしよう、ものごとすべてわかりやすいほうがいい……そんなことをくりかえしのべてきた。

国語学者でもなく、ましてや国文学や国文法についてほとんどなにも知らぬ人間がこんなに図々しいことをはじめたのは、むかし柳田國男先生の『國語の將來』をよんだからである。この書物のなかで先生は「私の立場といふのは、手短にいふと國語利用者の一人としてゞある。御馳走で言ふならば料理人でも無く、又給仕人でも無く、ただ單に食べる人の立場である」とおっしゃっている。

わたしはこれをよんで、なるほど、と感銘を受けた。わたしだって、日本語の「利用者」である。日本語の起源だの語源だの、あるいはその歴史だの文法だのといったものはそれぞれに専門の国語学者や日本語学者が研究なさっているが、それはそれとして、わたしのような利用者にだって日本語について意見をのべる資格があるはずだ。当世ふうにいうなら「ユーザー」である。シロウトである。シロウトだから自動車がどんな原理でうごくのかはなにも知らない。知らなくたって運転はできる。文法を知らなければ日本語がはなせない、などというバカなことがあっていいものか。

わたしがこの本のなかでかんがえているのは、そういう「ユーザー」からみた日本語論である。メーカーや流通業者のなかにはそれぞれの立場があろうが、ユーザーにはユーザーの立場がある。あくまでもわたしはことばを「つかう」人間として、ふだんから感じてきたことをまとめておきたかった。

(加藤秀俊、「まえがき」、『なんのための日本語』、i~iiページ) [32]

こんなふうに、わたしの日本語についての関心はここ半世紀つづいてきたが、いまあらためて一冊にまとめようと決心したのには理由がある。それは一九九六年の秋に国際交流基金の日本語国際センターの所長の職をおひきうけしたからである。

このセンターは、一九九〇年に埼玉県浦和に開設された日本語教育機関。世界各地で日本語をおしえている現職の先生たちの研修をその目的とする機関である。毎年、およそ世界百カ国ほどから五百人前後の先生たちがつぎつぎにおいでになって、二ヶ月ないし半年くらい滞在して日本語や日本語教授法をみっちりと勉強なさっている。

...

なによりもわたしにとって新鮮だったのは、これらの先生がたがおたがいの会話の手段として日本語をごく当然のこととしてつかっておられることであった。

...

つまり、日本語も世界の「共通語」になりはじめているのだ。

...

べつなことばでいえば、日本語という言語は「大和民族」の独占物ではなくなってきているのである。そんな現状のなかで、国籍や文化のちがいをこえて、おたがいが共通につかえる日本語をかんがえてみたらどうだろう。そして、この機会に日本語をもういちど吟味してみたらどうだろう。日本が「ひらかれた社会」であろうとするなら、日本語という言語も「ひらかれた言語」でありうるための努力が必要なのではあるまいか。そんな思いはいまでは確信になった。

...

言語も「自由化」の立場にたって、できるだけ「内外格差」をちぢめたほうがよさそうなのである。

(加藤秀俊、「まえがき」、『なんのための日本語』、ii~vページ) [33]

「「通じる」ことがことばの基本」、「第二章 ごちゃまぜ言語」

日本語にかぎらず、およそ「ことば」というものはまずおたがい「通じる」ものでなければならぬ。「通じる」ための基本は簡潔であることだ。

...

「通じる」ことを主眼とする言語学習の方法をこのごろの学者は「コミュニカティブ・アプローチ」と名づける。「コミュニカティブ」とは「コミュニケーション可能」ということである。いいかげんで、めちゃくちゃでも、通じればそれでいいのである。こうかんがえれば気が楽だ。

...

英語にもそういうコミュニカティブな表現がいくつかある。わたしじしん、アメリカ英語の最大の傑作とおもっているのは、「Long time no see」

という語法。これをわたしは一九七〇年代のハワイの下町にある中華料理店のウェイトレスからいわれたときに、ハタとひざをたたいて感動した。じつにじょうずである。この簡潔な一句にこめられているのは「あら、おひさしぶりだわね」ということ。

まじめな文法学者がこんな表現を耳にしたら烈火のごとく怒るだろう。

...

しかし、英語学者にはご不満であっても、これで庶民の言語生活はおおむね「通じて」いて、いっこうに不自由していないのである。必要な単語がそろっていれば、おおむね相手のいわんとするところは見当がつく。それでどこがわるいか。むしろこのデタラメ英語を理解しようとするおもいやりこそ尊敬すべきなのではないのか。

ついでながら、この「ロング・タイム・ノー・シー」をわたしはながいあいだハワイ特有の合成語だとおもっていたのだが、アメリカの映画をみていたら一九二〇年代のシカゴのギャングもつかっていたことがわかった。たぶん、当時の新移民としてのイタリア人なども簡略英語としてこの用法を借用して生活していたのであろう。この発明にはあたまのさがるおもいがする。言語学者や文学者ではなく、ごくふつうの市民がこういういいまわしをいつのまにか開発してきたのである。

(加藤秀俊、「「通じる」ことがことばの基本」、「第二章 ごちゃまぜ言語」、『なんのための日本語』、74~77ページ) [34]

「基礎語をしっかり」、「第三章 日本語のくみたて」

やたらにむずかしいことばを意味もわからぬままふりまわすより、基礎語をちゃんとじょうずにつかうほうがいい。語彙数はすくなくても、その組み合わせによっていくらでもじょうずにはなせる。名文もかける。調理の名人の手にかかればわずかな基本的食材だけで絶妙の珍味ができあがるのとおなじである。わけもわからずやたらにめずらしいスパイスをじゃぶじゃぶほうりこんだからおいしい料理ができるというものではあるまい。

(加藤秀俊、「基礎語をしっかり」、「第三章 日本語のくみたて」、『なんのための日本語』、94ページ) [35]

「半分以下に減った和語」、「第六章 日本語の責任」

これまでながい歴史のなかでたくさんの民族や文化がまじりあってきたのだから民族固有の「純粋言語」なんかどこにもありはしない。

(加藤秀俊、「半分以下に減った和語」、「第六章 日本語の責任」、『なんのための日本語』、236ページ) [36]

「わかりやすさを第一に」、「第六章 日本語の責任」

和語ではなしたりかいたりしていると、おおむねものごとはわかりやすくなる。それを文字にしたときにも、おのずから漢字がすくなくなり、かながおおくなってかきやすく、よみやすい。漢字、カタカナ語をつかうとむずかしくなる。むずかしいよりはやさしいほうがいい。あたりまえのことだ。わたしはべつだん漢語やカタカナ語を排除せよといっているわけではない。和語で表現できるところは和語をつかいましょう、というだけのことなのである。

(加藤秀俊、「わかりやすさを第一に」、「第六章 日本語の責任」、『なんのための日本語』、237~238ページ) [37]

『加藤秀俊著作集』

『加藤秀俊著作集』は、1980~1981年ごろまでの加藤秀俊さんの著書や著作物を集めた全12巻の本です。

『加藤秀俊著作集 1』(1巻「探求の技法」)

目次情報(この巻に収録されている著作):

『整理学 : 忙しさからの解放』

『自己表現 : 文章をどう書くか』

『取材学 : 探求の技法』

『加藤秀俊著作集 2』(2巻「人間関係」)

加藤秀俊著作集〈2〉人間関係

目次情報(この巻に収録されている著作):

『人間関係 : 理解と誤解』

『人間開発 : 労働力から人材へ』

『情報行動』

『情報行動』

『加藤秀俊著作集 3』(3巻「世相史」)

加藤秀俊著作集〈3〉世相史

目次情報(この巻に収録されている著作):

「世相史研究序説」

「日本の百年 : 社会と風俗」

『昭和史の瞬間』

「世相史のこころみ」

『昭和史の瞬間 下』

『加藤秀俊著作集 4』(4巻「大衆文化論」)

加藤秀俊著作集〈4〉大衆文化論

目次情報(この巻に収録されている著作):

『眼と耳の世界』

『見世物からテレビへ』

「日本人の手」

『眼と耳の世界』

『加藤秀俊著作集 5』(5巻「時間と空間」)

加藤秀俊著作集〈5〉時間と空間

目次情報(この巻に収録されている著作):

「地球と人間」

「相互依存の世界-文化」

『空間の社会学』

「環境論」

『加藤秀俊著作集 6』(6巻「世代と教育」)

加藤秀俊著作集〈6〉世代と教育

目次情報(この巻に収録されている著作):

『独学のすすめ : 現代教育考』

「人生と学習」

「教育の社会学」

「中間文化論」

「学習団体論」

『加藤秀俊著作集 7』(7巻「生活研究」)

加藤秀俊著作集〈7〉生活研究

目次情報(この巻に収録されている著作):

「暮らしの思想」

「続 暮らしの思想」

「生活雑感」

『加藤秀俊著作集 8』(8巻「比較文化論」)

加藤秀俊著作集〈8〉比較文化論

目次情報(この巻に収録されている著作):

「比較文化の方法」

『比較文化への視角』

「文明史雑考」

『比較文化への視角』

『加藤秀俊著作集 9』(9巻「情報と文明」)

加藤秀俊著作集〈9〉情報と文明

目次情報(この巻に収録されている著作):

『テレビ時代』

『メディアの周辺』

「情報の人間学」

『テレビ時代』

『加藤秀俊著作集 10』(10巻「人物と人生」)

加藤秀俊著作集〈10〉人物と人生

目次情報(この巻に収録されている著作):

『生きがいの周辺』

「人物論」

「縁の考察」

『生きがいの周辺』

『加藤秀俊著作集 11』(11巻「旅行と紀行」)

加藤秀俊著作集〈11〉旅行と紀行

目次情報(この巻に収録されている著作):

『車窓からみた日本』

「南アジア旅日記」

「オリエント急行の旅」

『車窓からみた日本』

『加藤秀俊著作集 12』(12巻「アメリカ研究」)

加藤秀俊著作集〈12〉アメリカ研究

目次情報(この巻に収録されている著作):

『アメリカ人 : その文化と人間形成』

『アメリカの思想』

『疎外と寛容 : 現代宗教』

「現代新宗教の諸潮流 : 新大陸を中心に」

「新宗教の背景」

「新宗教のゆくえ」

『アメリカ人 : その文化と人間形成』

『アメリカの思想』

『疎外と寛容 : 現代宗教』

『加藤秀俊社会学選集』

『加藤秀俊社会学選集 上巻』

『加藤秀俊社会学選集 下巻』

続・加藤秀俊著作集ともいえる集大成。1995年以降の加藤秀俊著作集に含まれていない主要な論考を、若い世代の社会学者の意見も参考にしながらまとめた。各論考に、現在の考え、当時の思い出やこぼれ話といった「あとがき」を付す。

(引用元:加藤秀俊社会学選集 上 - 株式会社 人文書院)

『加藤秀俊社会学選集 上巻』

遠野への調査、メディアの発達、知識と社会のありかた、松本清張からマクルーハンまで。

実感からの思想形成がここにある。縦横無尽に論じる加藤社会学の集大成!

(引用元:加藤秀俊社会学選集 上 - 株式会社 人文書院)

『加藤秀俊社会学選集 上巻』

目次

1 フィールドから

遠野をゆく

マオリとともに

人吉の一夜

2 フィールドの技法

それなりの調査法

空中人類学のすすめ

走りながら書く---越後湯沢から秋山郷へ

3 大学をめぐって

「道楽」としての学問

大学の人類学

松本清張の「大学」

社会科学の消費者たち

4 学問のかたち

技術史のなかの社会学

あたらしい世界地図

わたしの「教養」論

5 続・『わが師わが友』

マクルーハンとその時代

「宮本学」をささえるもの

リースマン先生のこと

「共同研究」というもの

『加藤秀俊社会学選集 下巻』

日本人の自然観、盛り場や広告にみられる人のいとなみ、花札から漫画まで

事実からの思索がここにある。

縦横無尽に論じる加藤社会学の集大成!

(引用元:加藤秀俊社会学選集 下 - 株式会社 人文書院)

『加藤秀俊社会学選集 下巻』

目次

6 自然とのつきあい

花札の花鳥風月

お守り動物園

自然と人工のあいだ

7 ひとの集まるところ

「盛り場」考

廃県置藩のすすめ

後進から先進へ---東京をかんがえる

世は広告

8 つきあいの諸相

「つきあい」のゆくえ

家族のかたち

「よそもの」の力

紛争の美学

生と死の会話

9 歴史にまなぶ

かわる世の中---『明治大正史世相史篇』をよむ

手紙の文化史

放送と芸能のあいだ

日本の漫画とヨーロッパ

10 世相史あれこれ

くたびれた「中間文化」

「すわる文化」の考察

名前の世相史

「あるじ」の今昔

おわりに

加藤秀俊データベース

加藤秀俊データベース

http://katodb.la.coocan.jp/

「加藤秀俊データベース」は、加藤秀俊さんの公式サイトです。

このサイトでは、加藤秀俊さんの著作目録があったり、加藤秀俊さんが執筆された文章の一部が公開されています。

加藤秀俊さんについての関連記事

- 「独学のすすめ」の主旨

- 「人間の知識の歴史のうえでは、「独学」こそが唯一の学問の方法であったのではないか。」

- 人間万事 Sense of Wonder (センス・オブ・ワンダー)

- あの飛行機雲のように:200号の大キャンバスに、太筆でぐっと一本の線を引く、完全燃焼のジェット噴射

- みんなのための「キャンバス」を、みんなのための「物語」を

- (加藤秀俊、「「専門」とはなにか」、『独学のすすめ』、文春文庫189-1、文藝春秋、1978年、190ページ)[Back ↩][Back ↩]

- (加藤秀俊、「独学のすすめ」、『独学のすすめ』、文春文庫189-1、文藝春秋、1978年、18ページ)[Back ↩]

- (加藤秀俊、「学校の意味」、『独学のすすめ』、文春文庫189-1、文藝春秋、1978年、222ページ)[Back ↩]

- (加藤秀俊、「独学のすすめ」、『独学のすすめ』、文春文庫189-1、文藝春秋、1978年、21ページ)[Back ↩]

- (加藤秀俊、「「専門」とはなにか」、『独学のすすめ』、文春文庫189-1、文藝春秋、1978年、179-181ページ)[Back ↩]

- (加藤秀俊、「「専門」とはなにか」、『独学のすすめ』、文春文庫189-1、文藝春秋、1978年、182ページ)[Back ↩]

- (加藤秀俊、「「専門」とはなにか」、『独学のすすめ』、文春文庫189-1、文藝春秋、1978年、184ページ)[Back ↩]

- (加藤秀俊、「「専門」とはなにか」、『独学のすすめ』、文春文庫189-1、文藝春秋、1978年、187ページ)[Back ↩]

- (加藤秀俊、「情報時代の自己教育」、『独学のすすめ』、文春文庫189-1、文藝春秋、1978年、77ページ)[Back ↩]

- (加藤秀俊、「情報時代の自己教育」、『独学のすすめ』、文春文庫189-1、文藝春秋、1978年、78ページ)[Back ↩]

- (加藤秀俊、「情報時代の自己教育」、『独学のすすめ』、文春文庫189-1、文藝春秋、1978年、84-85ページ)[Back ↩]

- (加藤秀俊、「情報時代の自己教育」、『独学のすすめ』、文春文庫189-1、文藝春秋、1978年、85ページ)[Back ↩]

- (加藤秀俊、「情報時代の自己教育」、『独学のすすめ』、文春文庫189-1、文藝春秋、1978年、87ページ)[Back ↩]

- (加藤秀俊、「「問題」とはなにか」、『独学のすすめ』、文春文庫189-1、文藝春秋、1978年、137ページ)[Back ↩]

- (加藤秀俊、「「問題」とはなにか」、『独学のすすめ』、文春文庫189-1、文藝春秋、1978年、138ページ)[Back ↩]

- (加藤秀俊、「創造性というもの」、『独学のすすめ』、文春文庫189-1、文藝春秋、1978年、144ページ)[Back ↩]

- (加藤秀俊、「創造性というもの」、『独学のすすめ』、文春文庫189-1、文藝春秋、1978年、148ページ)[Back ↩]

- (加藤秀俊、「創造性というもの」、『独学のすすめ』、文春文庫189-1、文藝春秋、1978年、151ページ)[Back ↩]

- (加藤秀俊、「創造性というもの」、『独学のすすめ』、文春文庫189-1、文藝春秋、1978年、152ページ)[Back ↩]

- (加藤秀俊、「「しごと」の意味」、『独学のすすめ』、文春文庫189-1、文藝春秋、1978年、116ページ)[Back ↩]

- (ドロシー・リー(Dorothy D. Lee)、翻訳:宮嶋瑛子、「第三章 参加することによる仕事の喜び」、『文化と自由』、思索社、1985年、49ページ)[Back ↩]

- (ドロシー・リー(Dorothy D. Lee)の著書『文化と自由』の原題は、『Freedom and Culture』です。)[Back ↩]

- (加藤秀俊、「「しごと」の意味」、『独学のすすめ』、文春文庫189-1、文藝春秋、1978年、119ページ~)[Back ↩]

- (加藤秀俊、「読書について」、『独学のすすめ』、文春文庫189-1、文藝春秋、1978年、50ページ)[Back ↩]

- (加藤秀俊、「読書について」、『独学のすすめ』、文春文庫189-1、文藝春秋、1978年、51ページ)[Back ↩]

- (加藤秀俊、「読書について」、『独学のすすめ』、文春文庫189-1、文藝春秋、1978年、52~53ページ)[Back ↩]

- (加藤秀俊、「わがままな期待」、『独学のすすめ』、文春文庫189-1、文藝春秋、1978年、160ページ)[Back ↩]

- (加藤秀俊、「わがままな期待」、『独学のすすめ』、文春文庫189-1、文藝春秋、1978年、163ページ)[Back ↩]

- (加藤秀俊、「わがままな期待」、『独学のすすめ』、文春文庫189-1、文藝春秋、1978年、166ページ)[Back ↩]

- (加藤秀俊、「カプセルと飛行機雲 1」、「生きがいの周辺」、『加藤秀俊著作集 10』(10巻「人物と人生」)、中央公論社、1980年、9~10ページ)[Back ↩]

- (加藤秀俊、「縁の考察」、『加藤秀俊著作集 10』(10巻「人物と人生」)、342ページ)[Back ↩]

- (加藤秀俊、「まえがき」、『なんのための日本語』、中央公論新社、中公新書 (1768)、2004年、i~iiページ)[Back ↩]

- (加藤秀俊、「まえがき」、『なんのための日本語』、中央公論新社、中公新書 (1768)、2004年、ii~vページ)[Back ↩]

- (加藤秀俊、「「通じる」ことがことばの基本」、「第二章 ごちゃまぜ言語」、『なんのための日本語』、中央公論新社、中公新書 (1768)、2004年、74~77ページ)[Back ↩]

- (加藤秀俊、「基礎語をしっかり」、「第三章 日本語のくみたて」、『なんのための日本語』、中央公論新社、中公新書 (1768)、2004年、94ページ)[Back ↩]

- (加藤秀俊、「半分以下に減った和語」、「第六章 日本語の責任」、『なんのための日本語』、中央公論新社、中公新書 (1768)、2004年、236ページ)[Back ↩]

- (加藤秀俊、「わかりやすさを第一に」、「第六章 日本語の責任」、『なんのための日本語』、中央公論新社、中公新書 (1768)、2004年、237~238ページ)[Back ↩]