いわば、イデオロギッシュなものが、エロスと暴力こき混ぜた波瀾の物語に導いたわけで、皮肉ともいえるが、そこに人間の不思議と中世という時代の一面がある。中世の多くのイデオロギー説は、外見の厳めしさとはうらはらに、実際には人間の生の現実性、欲望や体臭とないまぜの形でしか存在しえなかったのである。

―― 高橋昌明『酒呑童子の誕生』 [1]

もとより「説話」は、截然と切りとられた「形」で「存在」した“ためし”はなく、諸「領域」に或時ははめこまれ、或時は埋没伏流しつ浮遊しているのである。

―― 牧野和夫「中世聖徳太子伝と説話」 [2]

真実の存するところ、それを世俗の人が失うとは悲しいことだ。私はかくなることを恐れたがゆえに、そのために注解を作り、その障害を取りのぞき、荒地をひらき、この深義を理解し、その深浅を標示した。こいねがわくは名文をしてこの世より失せず、珍しい物語が今日より絶えることがなければ、夏后の事績は将来にわたって忘れさられることなく、八方の世界の果の事も後世の人びとに伝わることであろう。これもまたよいことではないか。

ここでは、香取本『大江山絵詞』という絵巻物を紹介します。

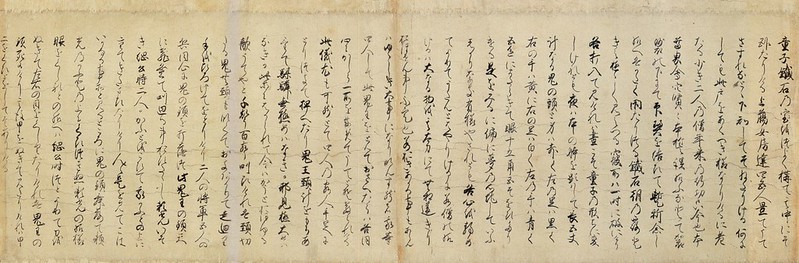

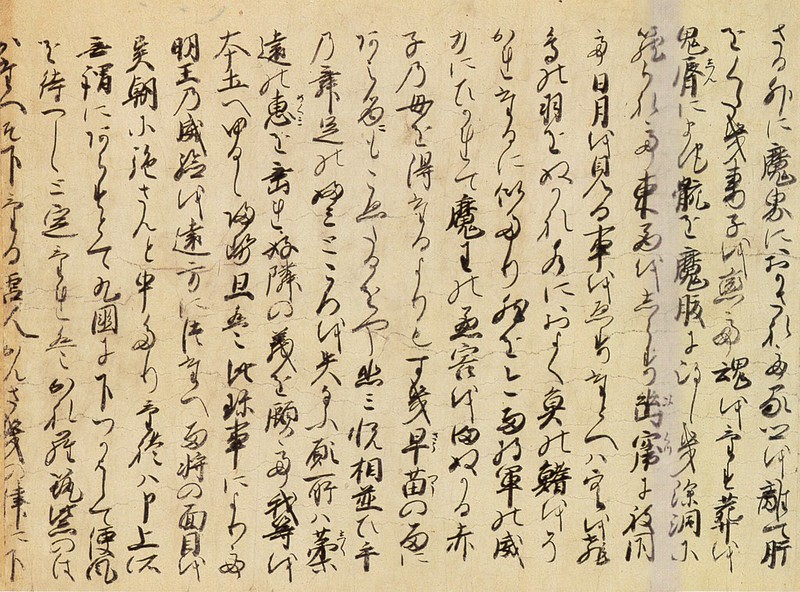

香取本『大江山絵詞』は、鎌倉時代~南北朝時代(室町時代前半)ごろにつくられたとされている、現存最古の酒呑童子伝説(説話)をつたえる絵巻物です。

この絵巻物は、現在、公益財団法人 阪急文化財団が運営している逸翁美術館に所蔵されています。(このことから、この絵巻物は「逸翁本」や「逸本」と呼ばれることもあります。)

ここでは、その香取本『大江山絵詞』の、詞書の文章や、詞書の現代語訳や、詞書と絵図の本来の並び順、などについてお話します。

(※「香取本」というのは、「香取神宮本」の略称です。もともと、『大江山絵詞』の絵巻物は、香取神宮の宮司家 [5]が所蔵していたものなので、このような通称で呼ばれています。)

(※香取本『大江山絵詞』の絵巻物を指し示す名称として、『大江山絵詞』という言葉の前に、「香取本」という言葉を付けるのには、理由があります。其の理由は、『大江山絵詞』という名称が付けられている絵巻物が、ほかにもたくさんあるからです。そのため、ほかの絵巻物と区別するために、香取本という言葉付けて呼ばれています。香取本という言葉を付けて呼ぶことで、ほかにたくさんある、『大江山絵詞』と呼ばれている絵巻物のどれでもなく、この絵巻物であることをあらわしています。たとえるなら、「太郎」という名前の特定の人物を、そのほかの「太郎」という名前の人たちと区別するために、「太郎」の前に「山田」という言葉をつけて、「山田太郎」という名称で呼ぶことで、特定の人物を指し示す、というようなかんじです。)

酒呑童子の説話をいまにつたえる代表的な2大文化財である、香取本『大江山絵詞』(逸翁美術館所蔵)と、古法眼本『酒伝童子絵巻』(サントリー美術館所蔵)の、2つの絵巻物について

“物語”は異本を生ずる。と言うより, 異本がこれ本来の“物語”のあり方であったかも知れぬ。そうした変奏の意味は, 果たしてこれに単一の“原本”という概念が成り立つものかどうか, 近代的な意味での原作の作者という存在が想定されるものか, という疑問を投げかけるものであるかも知れない。

―― 阿部泰郎「書評「酒呑童子の誕生--もうひとつの日本文化」高橋昌明」 [6]

今日われわれは、著作権とか知的財産権などという。が、それは私の目には、たんなる近代的な著作者というものの、落魄した影のごとき権利にしかみえない。近代的著者という存在が、最後にすがりつく防波堤・防潮堤のごときものだ。そんな見慣れた光景にくらべるとき、『古事記』とか『遠野物語』などの作品の香気は、時空の試練をへて、著作者なるものの一切の既得権をふり捨て裸身のまま平然としているところに匂い立つ。

〔中略〕

人生の真実をいいあらわすのに、そもそも著者などというものは存在しないのだ、と言ったある哲人の言葉がふと思い浮かぶ。裏からいえば、著者というものは知的断片を所有するだけの専門家にすぎないということなのだろう。

―― 山折哲雄「普遍化志向」, 『これを語りて日本人を戦慄せしめよ : 柳田国男が言いたかったこと』 [7]

ちなみに、酒呑童子の説話をいまにつたえる代表的な2大文化財(絵巻物)として、香取本『大江山絵詞』(逸翁美術館所蔵)と、古法眼本『酒伝童子絵巻』(サントリー美術館所蔵)の、2つの絵巻物があります。

さきほどお話したように、香取本『大江山絵詞』は、鎌倉時代~南北朝時代(室町時代前半)ごろにつくられたとされている、現存最古の酒呑童子説話をつたえる絵巻物です。「香取本」というのは、「香取神宮本」の略称です。もともと、香取本『大江山絵詞』は、香取神宮の宮司家 [5]が所蔵していたものなので、このような通称で呼ばれています。香取本『大江山絵詞』は、現在、公益財団法人 阪急文化財団が運営している逸翁美術館に所蔵されています。このことから、この絵巻物は「逸翁本」や「逸本」と呼ばれることもあります。

香取本『大江山絵詞』は、現在、重要文化財に指定されています [8]が、1950年までは、国宝(いわゆる「旧国宝」)に指定されていました。1950年8月に文化財保護法が施行されたことで、それまで国宝(いわゆる「旧国宝」)であった香取本『大江山絵詞』は、重要文化財に指定されました [9]。

もうひとつの代表的な酒呑童子説話の文化財(絵巻物)として、サントリー美術館に所蔵されている、古法眼本『酒伝童子絵巻』という絵巻物があります。この絵巻物も、現在、重要文化財に指定されています [11]。古法眼本『酒伝童子絵巻』の絵図は、狩野派2代目の絵師である狩野元信が描いたとされています。狩野元信は、通称「古法眼」とも呼ばれます。サントリー美術館所蔵の『酒伝童子絵巻』は、古法眼(狩野元信)が絵図を描いた絵巻物なので、「古法眼本」と呼ばれることもあります。また、この絵巻物は、サントリー美術館に所蔵されていることから、「サントリー本」や「サ本」と呼ばれることもあります。

ちなみに、上記の、香取本『大江山絵詞』と、古法眼本『酒伝童子絵巻』の、「酒呑童子の説話をいまにつたえる代表的な2大文化財(絵巻物)」のほかにも、それらの2つの絵巻物と似たような題名の別の絵巻物がたくさんあります。たとえば、上記の2つの代表的な絵巻物以外にも、『大江山絵詞』や、『酒伝童子絵巻』という題名で呼ばれている絵巻物はたくさんあります。(また、香取本『大江山絵詞』という題名に似ている、『大江山絵巻』という題名の絵巻物もあります。ほかにも、古法眼本『酒伝童子絵巻』という題名によく似ている、『酒呑童子絵巻』や『酒天童子絵巻』という題名の絵巻物もあります)。それらの絵巻物のなかには、上記の2つの代表的な絵巻物を模倣してつくられたものもあります。ですが、その一方で、それらの絵巻物のなかには、題名は、上記の2つの代表的な絵巻物の題名と似ているものの、絵図や、話の内容が、上記の2つの代表的な絵巻物とは異なっている絵巻物もあります。そのように、似たような題名の絵巻物がたくさんあるので、それらのなかの特定の絵巻物についての話をするときには、それらを区別できるようにする必要があります。そのために、上記の2つの代表的な絵巻物の場合は、題名に、「香取本」や、「古法眼本」などの言葉を付けくわえることで、似たような題名のほかの絵巻物と区別できるようにしています。このように、上記の2つの代表的な絵巻物をはじめとして、酒呑童子の物語を描いた絵巻物は、とてもたくさんあります。

酒呑童子の説話は、中世から21世紀の現在までの約600年以上の長い歴史のなかで、絵画や、文学、能楽(謡曲)、浄瑠璃、歌舞伎、演劇、唱歌・楽曲、映画、マンガ、アニメ、ゲーム、などなどなどなど、数え切れないほどたくさんの文化や芸術に取り入れられてきました。そのように、酒呑童子の説話は、これまでの日本の文化や芸術に大きな影響を与えてきましたし、いまの日本の文化や芸術にも大きな影響を与え続けていますし、これからの日本の文化や芸術にも大きな影響を与え続けていくことでしょう。また、その文化的・芸術的影響は、日本だけにとどまらず、世界中に広がりつづけています。そうした、酒呑童子の説話の影響の大きさを考えると、酒呑童子の説話をいまにつたえている代表的な2大文化財(絵巻物)である、香取本『大江山絵詞』(逸翁美術館所蔵)と、古法眼本『酒伝童子絵巻』(サントリー美術館所蔵)の2大絵巻物が、文化財として、とても価値が高いものであるということが、おわかりいただけるかとおもいます。

- 酒呑童子の説話をいまにつたえる代表的な2大文化財である、香取本『大江山絵詞』(逸翁美術館所蔵)と、古法眼本『酒伝童子絵巻』(サントリー美術館所蔵)の、2つの絵巻物について

- だれにもわからない、香取本『大江山絵詞』の、絵図と詞書の正しい並び順

- 高橋昌明さんの復元案にもとづいた、香取本『大江山絵詞』の、絵図と詞書の順序

- 香取本『大江山絵詞』の詞書の文章

- 陽明文庫本「酒天童子物語絵詞」

- 静嘉堂文庫の色川三中旧蔵『大江山酒顚童子絵詞』の詞書

- (鋭意制作中)香取本『大江山絵詞』の詞書の現代語訳

- (鋭意制作中)香取本『大江山絵詞』に関連する諸本の詞書の原文

- (鋭意制作中)香取本『大江山絵詞』の来歴・由緒

- (鋭意制作中)香取本『大江山絵詞』の作者は誰ですか?

だれにもわからない、香取本『大江山絵詞』の、絵図と詞書の正しい並び順

後魏の酈道元は『水経』に注をして、『山海経』は世に埋もれること歳久しく、韋編ほとんど絶え、書策の順序は乱れて編集しがたく、後人が仮に綴り合わせたから、古人の遠意と異なるところが多いという。まことに古経の残簡の復元しがたいのは昔からなのである。

―― 高馬三良「解説」, 『山海経:中国古代の神話世界』 [15]

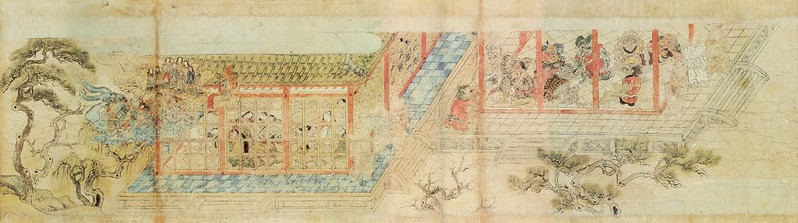

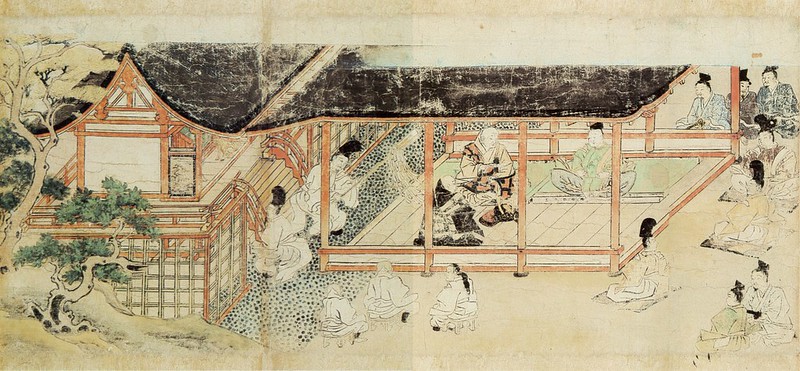

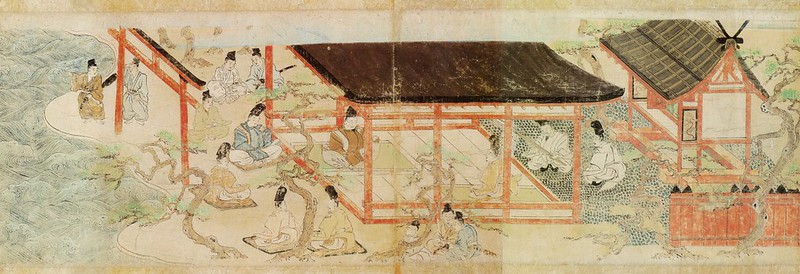

現在、逸翁美術館に収蔵されている香取本『大江山絵詞』の絵巻物の、絵図と、詞書は、現状では「上巻」「下巻」「詞書巻」の三巻の巻物のかたちになっています。ですが、この三巻の巻物のかたちにまとめられる以前は、絵図と詞書が巻物のかたちにまとめられていたわけではなく、絵図と詞書がバラバラになっている状態だったそうです。しかも、詞書の文章や、絵図の一部が欠損している状態であったそうです。そのため、香取本『大江山絵詞』の絵巻物の、もともとの絵図と詞書の正しい並び順は、わからなくなってしまっているのです。ですので、現状の香取本『大江山絵詞』の絵巻物の、絵図と詞書の並び順は、正しい並び順ではなく、並び順がまちがっている部分もあるようです。 [16]

香取本『大江山絵詞』の、絵図と詞書の、正しい並び順については、榊原悟さん [17] や、高橋昌明さん [18]が、復元案を提示されています。

高橋昌明さんの復元案にもとづいた、香取本『大江山絵詞』の、絵図と詞書の順序

下記は、高橋昌明さんが考案された「香取本『大江山絵詞』の復元案」にもとづいて、香取本『大江山絵詞』の絵図と詞書や、関連する文献の詞書の順番を並べ替えたものです [18]。高橋昌明さんの復元案は、『酒呑童子の誕生 : もうひとつの日本文化』という本の巻末の「【付録】『大江山絵詞』復元の試み」という部分に掲載されています。

ぼくが知る限り、いまのところは、この高橋昌明さんの復元案の順序が、本来の正しい並び順にいちばんちかいのではないかと考えています。

高橋昌明さんの復元案(あらすじ)

ここでは、高橋昌明さんの復元案にしたがって、香取本『大江山絵詞』の絵巻の詞書と絵図を並べ替えた場合の、話のあらすじを紹介します。具体的には、各段の、絵図と詞書の内容の要約を紹介します。(「内容の要約」の文章は、高橋昌明さんによるものです。)

高橋昌明さんの復元案:上巻(あらすじ)

高橋昌明さんの復元案:上巻 第1段(あらすじ)

[第一段] 陽明文庫本 ☆印は該当する逸翁美術館蔵本の現状を示す。

1 一条帝時代の聖代にして人材の輩出せることを賞揚する。

2 正暦年中より都鄙遠近の貴賤男女失わること多く、暴風・雷雨とともに、若殿上人、姫君・北方、女童部数多失せる。

3 貴僧・高僧の力、霊仏・霊社の加護も空しかった。安倍晴明、帝都の西北にあたる大江山に住む鬼王の所行、手をこまねいていたら上下・諸国の人民みなが危ないと占う。

〈絵第一図〉 ☆上巻第一図(朝廷の内外、公卿等参内のところ)

(高橋昌明『定本 酒呑童子の誕生 : もうひとつの日本文化』) [19]

高橋昌明さんの復元案:上巻 第2段(あらすじ)

[第二段] 陽明文庫本+☆上巻第一段

1 公卿僉議によって、致頼・頼信・維衡・保昌四将を召して、追討させようとするが、諸将、天魔・鬼神相手の合戦は力及びがたしと辞退。

2 閑院の中納言実見卿、かかる変化の者も王土にいる以上天皇のお気持ちに従わないでいられようかとて、頼光・保昌の二将を提案。諸卿賛成して両将を召し、この旨仰せ含める。頼光ら命を承って宿所に退出。

3 妻・妾・孫子に別れをおしみ、頼むところは氏神・氏寺ということで、頼光は八幡三所・日吉山王に、保昌は熊野三所・住吉明神に加護を祈念。

4 近国の武士数万騎を動員して両将にさしそえたが、頼光の敵を討つのはかならずしも勢の多きによるべからずとの意志で、頼光は四天王、綱・公時・貞通・季武の四人、合わせて主従五騎、保昌は大宰少監ばかりの主従二騎で追討にむかうことになる。紫宸殿の庭上にひかえる両将の武者姿の美々しさが述べられる。頼光従者に(竜)頭の兜を持たせる。

5 のこりの郎党達は京中の供をした。

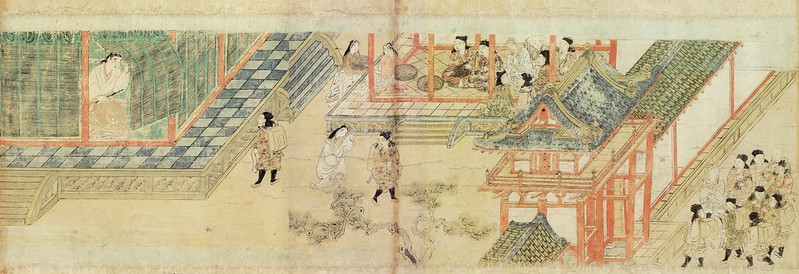

〈絵第二図〉 ☆上巻第二図(両将、階下に畏り宣旨を蒙るところ、および出陣風景)

(高橋昌明『定本 酒呑童子の誕生 : もうひとつの日本文化』) [20]

高橋昌明さんの復元案:上巻 第3段(あらすじ)

- 注記:詞書の文章について。

- 欠損しているために判読不能になっている部分は、「 ⊏ ⊐ 」の記号であらわしています [21]。この記号であらわしている、それぞれの欠損部分の長さは、おおよその長さです(欠損部分の厳密な長さをあらわしているわけではありません)。

[第三段] 陽明文庫本+☆上巻第二段

1 ⊏⊐(長徳カ)元年一一月一日、一行都を出、大江山に発向。深山幽谷、峻しき中に尋ね入り日を重ねるが、あやしきことも見えず。王敵を平げずば都へ帰るべからずとて、なおも行く。

2 ある山のほこらに、老翁・老山伏・老僧・若き僧合わせて四人あり、種々の酒肴を用意して頼光らを待つ。

3 一行、変化のものと色めきたつが、老翁、無抵抗の態度を示し、我等は鬼王のため子ども・同行・弟子・師匠を失った、両将宣旨をたまわり鬼が城に向かうと聞き、御供しようと待っていたのだ、と語る。

4 頼光警戒をゆるめて、飯酒をとり、鬼が城を捜し出す方法を相談。

5 老翁、その姿で鬼が城を訪ずれるのは難しい、姿を変えよといい、唐櫃より山伏の装束と九丁の笈をとりだす。甲冑・酒肴を笈に入れ、頼光と翁を除く九人が笈を負い、残りの両人が先達となって進んだ。

6 この時点で馬を舎人男たちにあずけ、故郷に帰す。

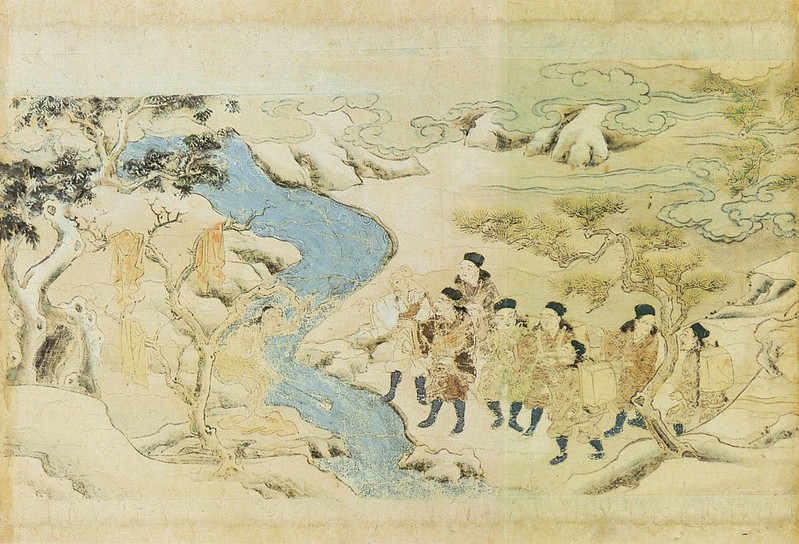

〈絵第三図〉 ☆上巻第七図(頼光等、四神の化身に逢い、姿を変えて山中に入るところ)

(高橋昌明『定本 酒呑童子の誕生 : もうひとつの日本文化』) [22]

高橋昌明さんの復元案:上巻 第4段(あらすじ)

[第四段] ☆上巻第三段

前欠だが、第二パラグラフより岩穴を抜ける場面があったはず。

1 一行はやがて、川辺で血のついた衣類を洗濯して干す老女にあう。変化のものかと思えば、生田の里の賤女で、鬼王に拐かされてきたが、骨こわく筋かたしとて捨てられ、その後洗濯女として、二百余年の年月を重ねたという。

2 老女、すぐ帰れ、ここは遥に人間の里を離れた所、という。頼光、人間を離れたとは何事ぞと問うと、あなた方の越えてきた岩穴よりこちらを「鬼隠しの里」と呼ぶという。保昌の問いに答え、以下鬼王の城のありさまを語る。

3 城には八足の門があり、「酒天童子」の額がかかる。

4 亭主の鬼王は仮に童子の姿に変じ、酒を愛する。

5 都の姫君・北の方・貴賤上下をさらい、料理庖丁して食いものとする。

6 晴明が泰山府君を祭り式神・護法がたえず国土をめぐって守護するが故に、獲物なしで都より帰る時は「すずろに腹をすゑかねて、胸をたたき、歯をくひしばりて、眼をいからかして侍る」とのこと。

7 徒然なるままに笛を吹いて遊ぶ。

8 天台座主慈覚(覚を朱筆で恵に訂正)大師の弟子で、道長の御子なる幼き児をさらって鉄石の牢に押しこめたが、児が余念なく「法華経」を読み、諸天善神が集まってくるため、鬼王ももてあましている。

〈絵第四図〉 ☆上巻第九図(洗濯する老女に逢い、鬼が城の様子を聞くところ)

(高橋昌明『定本 酒呑童子の誕生 : もうひとつの日本文化』) [23]

高橋昌明さんの復元案:上巻 第5段(あらすじ)

[第五段] ☆上巻第四段

1 老女の言葉に従って少し登ると、たしかに立派な八足の門あり。四方の山は瑠璃の如く、地は水晶の砂をまいたような美しさ。頼光、綱を門内に入らせ案内を聞かせる。

2 寝殿のような内より、背丈一丈ほどの大いなる童子、笛を持ち簾をかきあげて出現。

3 道に迷った山伏と名乗って宿を乞う綱にたいして、惣門の際なる廊に入れといい、女房に案内させる。

4 この女房、ここにきた以上生きて帰れません、自分は土御門の内府の娘で、過ぎし秋の頃拐かされてきました、童子は少しでも気に入らない者を、果物と称して即座に食べてしまいますので、今日こそ我が身かと思うと悲しくつらいのです、と語る。綱、大変なことを聞くと思うが、なにごともなかったように振舞い、人びとを門の際の廊に入れる。

〈絵第五図〉 ☆上巻第十図(童子の館に着く、童子簾を上げて綱を見るところ)

(高橋昌明『定本 酒呑童子の誕生 : もうひとつの日本文化』) [24]

高橋昌明さんの復元案:上巻 第6段(あらすじ)

[第六段] ☆上巻第五段

1 しばらくして美しい女房たち酒肴を持ってあらわれる、肉はなんの肉やら。遊仙窟を思わせる歓待ぶり。

2 頼光・保昌の催促に、ややあって童子あらわる。まなざしや言葉つき、まことに尊く知恵深げ。色々の小袖に白き袴、香の水干を着る。美しい女房四・五人をはべらす。

3 童子、頼光らにどこからどこにゆくと問う。諸国一見のために罷り出、道に迷ってここまできたと答える。

4 童子、身の上を語る。

5 我は酒を深く愛するゆえに、眷属には酒天童子と別称で呼ばれる。

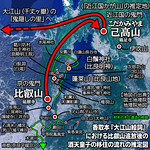

6 昔平野山を私領としていたが、伝教大師がこの山を選んで根本中堂をたて、麓では七社を尊崇しようとした。そこで楠木に変じてしばしば妨害したが、結界を封じられ、「阿耨多羅三藐三菩提の仏達、我が立つ杣に冥加有らせ給へ」と申されたので、力及ばず、かわりに居所として「近江のかが山」をもらった。ところが、これも桓武天皇の勅使に追い出され、ゆくあてなしの悔しさに風雲に乗って浮かれ、時々恨みを催しては大風・旱魃をおこし、国土に仇をなした。仁明天皇の嘉祥二年より大江山に住み始めた。賢王の時代こそ、我等の威力も発揮できる、などと述懐する。

7 童子、まず一献と酒を勧めれば、童子である以上稚児にておわしませ、お先にどうぞ、と頼光が言い、童子三盃する。童子返盃、頼光生臭く濃厚な酒をゆっくり飲む。保昌に注ぐが捨てる。老翁、山伏は酒をいただかないと言い、笈の中から酒をとりだし童子に勧め、つぎからつぎへと飲ました。

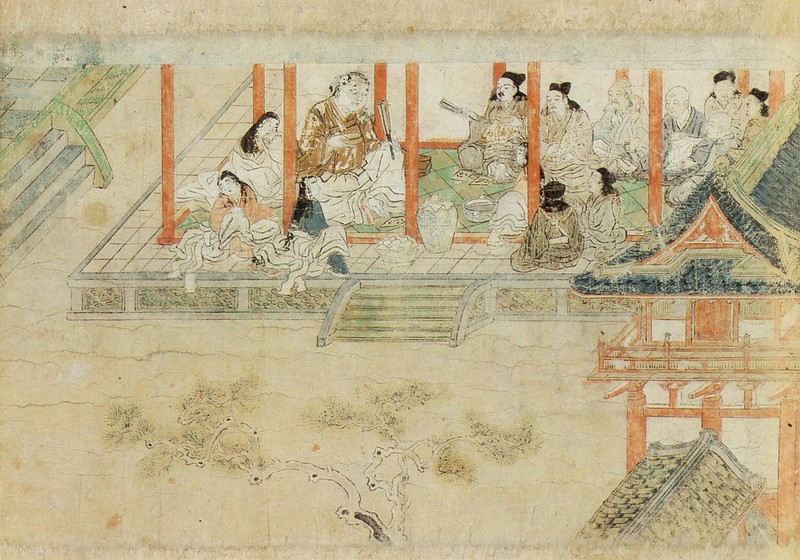

〈絵第六図〉 ☆上巻第十一図(童子と頼光等酒宴)

(高橋昌明『定本 酒呑童子の誕生 : もうひとつの日本文化』) [25]

高橋昌明さんの復元案:上巻 第7段(欠損?)(あらすじ)

[第七段?]

詞書も絵画部分も失われているが、酩酊した童子が臥戸に入る段があったのでは。

(高橋昌明『定本 酒呑童子の誕生 : もうひとつの日本文化』) [26]

高橋昌明さんの復元案:上巻 第8段(あらすじ)

[第八段] ☆下巻第三段

1 日暮れになって眷属の鬼ども、頼光らを謀ろうとして、美しい女房に変じて登場。

2 保昌の出てゆけの叱責にひるまなかった鬼どもも、にらみつける頼光の鋭いまなざしに恐れをなし、さだめしこの山伏は故有る人に違いないと言って、正体をあらわし消え去る。

〈絵第八図〉 ☆下巻第三図(化女房等、正体を現して退散するところ)

(高橋昌明『定本 酒呑童子の誕生 : もうひとつの日本文化』) [26]

高橋昌明さんの復元案:上巻 第9段(あらすじ)

[第九段] ☆下巻第一段

その後、まもなく黒雲たち下り闇夜のようになった。血生臭い風が荒く吹き、振動・雷電著しいなかを、多数の変化の物どもが、田楽をして通った。

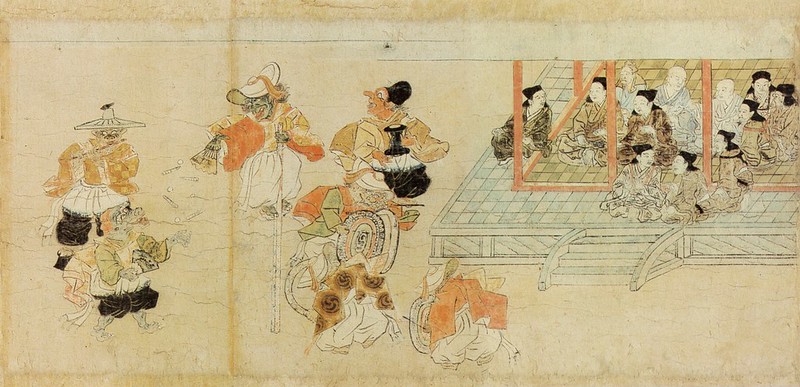

〈絵第九図〉 ☆下巻第一図(鬼ども、田楽を演ずるところ)

(高橋昌明『定本 酒呑童子の誕生 : もうひとつの日本文化』) [27]

高橋昌明さんの復元案:上巻 第10段(あらすじ)

[第十段] ☆下巻第二段

1 続いて、この変化の物どもはさまざまのねりものをした。面もとりどり姿もさまざまであった。

2 頼光は座席でこれを脇目もふらず見まもったので、目の底から五色の光がでた。変化の物どもは、あの目の光、顔の荒々しさは常人ではない、ちか頃都でみな人の恐れる源頼光だろう、ならば我等の欺ける人ではない、と逃げ散った。

〈絵第十図〉 ☆下巻第二図(鬼ども、さまざまに変化して行列するところ)

(高橋昌明『定本 酒呑童子の誕生 : もうひとつの日本文化』) [27]

高橋昌明さんの復元案:下巻(あらすじ)

高橋昌明さんの復元案:下巻 第1段(あらすじ)

[第一段] ☆下巻第四段

前欠だが絵画部分より、鬼が城内の偵察に先立ち、老翁が、神通力の蓑帽子で頼光・保昌の姿を見えなくする、という内容があったとわかる。

1 都鄙の老少を押しこめた室あり。

2 つぎに銅の牢のなかに、女房たちとともに経を読む清げなる児のあるを見る。児の左右には十羅刹女・薬師十二神将、また傍らには火焔を背負った猿のようなものが立つ。

3 翁は頼光の問いに答えて、『法華経』読誦の功により十羅刹女が来臨、児の師匠七仏薬師法を行うにより十二神将来りてまもる、傍らの猿のようなものは叡山早尾権現で、その本地は大聖不動明王、猿はまた山王の使者でもあると語る。

4 頼光、翁が日頃頼みをかけた霊神の化現と気づく。児は、洗濯女の語った慈覚(覚を朱筆で恵に訂正)大師の弟子、道長の子だった。

〈絵第一図〉 ☆下巻第四図(翁と頼光・保昌、蓑帽子に袈裟衣姿で鬼が城内を偵察、牢内の稚児読経、諸神降臨して守護するところ)

(高橋昌明『定本 酒呑童子の誕生 : もうひとつの日本文化』) [28]

高橋昌明さんの復元案:下巻 第2段(あらすじ)

[第二段] ☆下巻第五段

1 そこを立ち退いて城内の様子を見れば、南方に夏、西方に秋、北方に冬の情景、風雅な景色のなかにも、南には人肉の鮨桶、西には唐人多数の籠められた牢があり、北には十余の鬼や多数の変化がいた。

2 頼光らはもとの廊に帰って郎党らに見たことを語る。

〈絵第二図〉 ☆下巻第五図(幽閉された唐人、庭には死骨等散乱する)

(高橋昌明『定本 酒呑童子の誕生 : もうひとつの日本文化』) [29]

高橋昌明さんの復元案:下巻 第3段(あらすじ)

[第三段] 欠失

絵画部分から、頼光ら武具・甲冑に身を固め、童子退治の戦端を開く旨の記述があったと思われる。

〈絵第三図〉 ☆下巻第六図(鬼ども斬られ逃走するところ)

(高橋昌明『定本 酒呑童子の誕生 : もうひとつの日本文化』) [30]

高橋昌明さんの復元案:下巻 第4段(あらすじ)

[第四段] ☆下巻第六段

1 童子は鉄石にまもられた室のなかに臥せっていた。女房らに腕をさすれと命令して寝ていたのである。戸は開きそうもなく見えたが、老若の僧二人が印契を結んで祈ると、固く閉じた鉄石は消え、立派な寝所も一時に破壊された。

2 昼は童子の姿でも、夜はもとの体をあらわして、長五丈、五体は五色の色分け、目は一五、角五本の奇怪な鬼の姿。

3 若僧は、大なるものをそんな太刀で間違いなく斬りおおせるかどうかわからない、もし起き上がりでもしたら大変、我等四人で鬼王を押さえつけるので、各々心を合わせ頭一所に決めて打て、と教える。

4 手足を押さえつけられた鬼王は首をもたげ、麒麟無極はいないか、邪見極大はいないか、この連中に謀られて、いまは最期と覚える、敵をうてや、と大声で叫ぶと、首を切られた鬼ども、起きあがって走りまわり、手を広げて踊りまわる。

5 二人の将軍、五人の兵は、心を合わせて鬼の首を打ち落とす。

6 鬼王の首は天に飛びあがって叫びまわる。頼光、急いで綱と公時の二人の兜を借り、自分の兜に重ねかぶった。

7 こは如何なることぞと見るうちに、鬼の首舞い下りて、頼光の兜の上に食いつく。頼光鬼の「眼を抉れ」といえば、綱・公時寄って刀を抜いて左右の眼を抉ぐり、かくして鬼王の首は死んだ。

8 その後、兜を脱いでみると、上にかぶった二つの兜を食い通していた。

〈絵第四図〉 ☆下巻第七図(鬼王の寝姿、鬼王を押さえつけて首を切る、首が頼光の兜に噛つくところ)

(高橋昌明『定本 酒呑童子の誕生 : もうひとつの日本文化』) [31]

高橋昌明さんの復元案:下巻 第5段(あらすじ)

[第五段] ☆詞書巻第四段

前欠

1 洗濯の老女、解放に悦び勇んで帰ろうとしたが、この頃は鬼の通力によって生かされていたのであろうか、鬼討たれたいま、山を出ずして倒れ伏した。

〈絵第五図〉 下巻第八図(鬼どもの死骸を焼く、鬼王の首を運び出し、老女死するところ)

(高橋昌明『定本 酒呑童子の誕生 : もうひとつの日本文化』) [32]

高橋昌明さんの復元案:下巻 第6段(あらすじ)

[第六段] ☆詞書巻第一段

1 大江山のもとの道まで帰りついたとき、四人の客人が別れを告げた。

2 翁は、一条帝は慈尊(弥勒)の下生、晴明は龍樹菩薩の変化、頼光は大威徳天の化生、綱は多聞天、公時は持国天、忠道は増長天、季武は広目天、疑うことなかれ、とそれぞれの本地を語った。さてこそ世人が、一条院を権者(仏菩薩が衆生を救うために仮に姿を現したもの)と仰ぎ、頼光を二生(前世と現世に二度生まれること)の人と恐れたのである。

3 保昌が形見を乞うたことを契機に、保昌・頼光と四人の間で、互いに形見のとりかわしがあった。老僧水晶の念珠を頼光に与え、頼光返礼として兜をおくる。

4 頼光が客人の名前・在所を問うと、老翁は住吉辺の旧仁、山伏は熊野・那智辺で名を雲滝、老僧は八幡辺の僧、若僧は延暦寺辺に住む沙門と順に答え、一人ずつ消え失せた。霊神達が鎮護国家の誓い、利益衆生の願いに任せて、我等を守護したもうたものと、いよいよ頼もしく覚えた。

〈絵第六図〉 ☆上巻第八図(四神と両将が形見を交換する)

(高橋昌明『定本 酒呑童子の誕生 : もうひとつの日本文化』) [33]

高橋昌明さんの復元案:下巻 第7段(あらすじ)

[第七段] ☆詞書巻第二段

1 頼光・保昌主従七人と鬼王のさらってきた人びとは、大江山の麓、生野の道の程に仮菴をつくって待機、忠道を使いとして、迎えの馬人をよこすよう告げ知らせた。

2 思い思いに迎えが大江山に急ぎ、感激または悲しみの涙の後、各々家路を急いだ。

3 頼光・保昌は山伏姿の上に鎧を着、頭巾をまぶか、兜をあみだにかぶり、都に凱旋。

4 両将鬼王の首をたずさえて都に入るを聞いた郎党ら、馳せ参じて大軍となった。

5 見物の人びと「魔王・鬼神を随ふる事、田村・利仁の外は珍事なり」と口々にさざめきあった。

6 毒鬼を大内に入れることあるべからずとて、大路を渡したので、天皇・上皇以下が牛車を飛ばして見物。宣旨によって童子の首を宇治の宝蔵に収めた。

7 御堂相国道長は、かつて前例のない功でさっそく勧賞行わるべき、とはからったので、丹後守保昌は西夷大将軍になり筑前の国を、摂津守頼光は東夷大将軍と陸奥国を賜った。これは莫大な賞とはいえ、何人たりといえども妨害させるものかと、九重の上下一同大声をあげた。

〈絵第七図〉 ☆下巻第九図(鬼の首を持って都へ凱旋のところ)

(高橋昌明『定本 酒呑童子の誕生 : もうひとつの日本文化』) [34]

高橋昌明さんの復元案:下巻 第8段(あらすじ)

[第八段] 静嘉堂文庫色川三中旧蔵『大江山酒顚童子絵詞』の終わりの一枚

1 頼光、今度の高名は神威のいたす所と八幡宮にお礼のために参詣

2 宝殿の御影前から竜頭・緋おどしの兜が取り出されたので、頼光もふところより例の水晶の念珠を取り出して見せた。これは御影のものではないかと疑う別当に、頼光は大江山で老僧達と形見とりかわした経緯を語った。参集の人びと随喜の涙を流す。私するは恐れありと数珠を宝前に入れた。

3 代々の氏神の助け守りたもうは理由のあることながら、まのあたりに不思議を見せられて、身の毛もよだつように思われた。

後欠か

〈絵第八・九・十図〉 ☆上巻第三、四、五図(八幡宮に参詣、日吉社に参詣、住吉社に参詣)

(高橋昌明『定本 酒呑童子の誕生 : もうひとつの日本文化』) [35]

高橋昌明さんの復元案:下巻 第9段(あらすじ)

[第九段] ☆詞書巻第三段

前欠

1 唐人、鬼王より解放されたことを喜び、我等の本土への帰還を許して欲しい、加えてこの珍しき事件をかりて〈不動〉明王の威験を遠方に伝え、両将の面目を異朝に施したい、と申す。

2 彼らを九州筑紫の博多に下し、神崎の津より船出させた。

後欠

〈絵第十一図〉 ☆上巻第六図(唐人帰国の図)

(高橋昌明『定本 酒呑童子の誕生 : もうひとつの日本文化』) [36]

高橋昌明さんの復元案:上巻

以下では、高橋昌明さんが考案された香取本『大江山絵詞』の復元案のなかの、「上巻」のなかのそれぞれの段の、詞書と、絵図を、紹介します。

- 注記:詞書の文章について。

- 赤文字や太文字の文字装飾は、筆者によるものです。

- 振り仮名(ルビ)の付加は、筆者によるものです。

- 文中の句読点は、参考文献の句読点を踏襲しています。ただ、一部の句読点については、筆者が追加や削除をしました。

- 文中の改行は、参考文献の改行を参照しつつ、筆者が改行の追加や削除をしました。

高橋昌明さんの復元案:上巻 第1段

以下は、「高橋昌明さんの復元案:上巻 第1段」の、詞書と、絵図です。

詞書

(陽明文庫本「酒天童子物語絵詞」)

- 注記:詞書の文章について。

- 欠損しているために判読不能になっている部分は、「 ⊏ ⊐ 」の記号であらわしています [21]。この記号であらわしている、それぞれの欠損部分の長さは、おおよその長さです(欠損部分の厳密な長さをあらわしているわけではありません)。

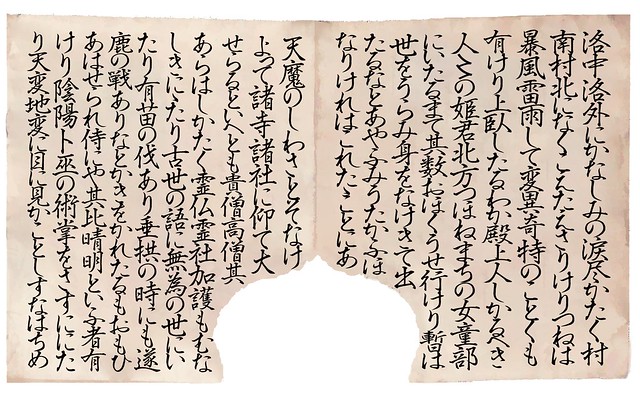

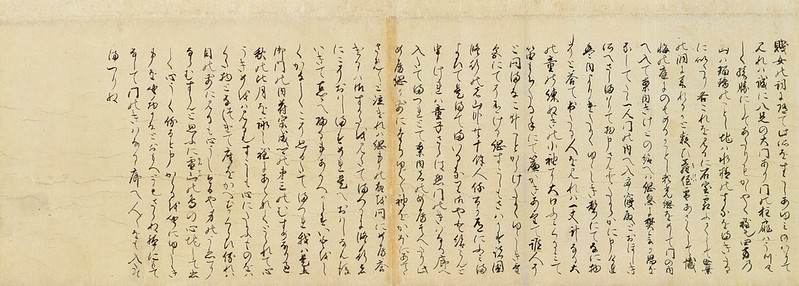

夫、徳政をもて国を治時は、則、仏神覆護して玄応をたれ、応善をもて世を祈ときは、又、星宿随喜して当生を利したまふ。しかれとも、青異黄軒のすなをなりし昔も、邪魔悪鬼はしつ ⊏ ⊐ 三代二漢のをさまりし古 ⊏ ⊐ は是そむきやすし。爰以 ⊏ ⊐ 申侯は神武帝功をひらき ⊏ ⊐ かに六十六代の御門に相当 ⊏ ⊐ つ日数をかそふれは星霜 ⊏ ⊐ 千六百四十余廻に及にけり。御年七歳にして帝位につき、九歳にして詩筆にたつさはり給へり。さきには政を文学にみかきてあまねく百家に通し、後には妄想を真如にとらかしてふかく三宝に帰し給き。凡夫在位廿六年のあひた、南面の化実に恵露世をうるをし、左言の心さらになをくきてうにみてりされは、一天皆聖猷をあふきたてまつり、万人権化とうたかひ申、徳はさらに八埏のみちをたらす。三 ⊏ ⊐ あとをつき、政は又四海の ⊏ ⊐ む二帝の善政流をう ⊏ ⊐ は秋の霜のことく、其恩 ⊏ ⊐ 似たり。十善を四海に ⊏ ⊐ を一子になて給しかは、花 ⊏ ⊐ まちに帰伏して臣妾皆感喜をすといふことなし。此時を得て顕教蜜宗のしな〳〵なるともに現証をあらはし、左文右武のまち〳〵なるたかひに能芸をあらそひ、医算のたくひおの〳〵妙功をぬき、いつ名は往生よりもたかく、陰陽の輩術徳をほとこすほまれは後代にしのきけり。王侯相将よりはしめて、緇素男女におよふまて、其仁風にそみ其恩波に浴せすといふことなし。是則四賢斉信公任行成俊賢各実をほとこす百官こと〳〵く行を ⊏ ⊐ かゆへなり。

しかれとも、碓を ⊏ ⊐ おほき時は十堯九舜も ⊏ ⊐ さはりをなす魔あつま ⊏ ⊐ 護神智もをかされ給 ⊏ ⊐ 始のころより正暦年中に ⊏ ⊐ ひそかに都鄙の貴賤をうしなひ、遠近の男女をほろほすことあり。九重の卿相侍臣よりはしめて、諸国の上下土民にいたるまて、或は父母兄弟にわかれてむねをこかすともからもあり、或は妻子眷属を失て袖をうるをすやからもあり、洛中洛外にかなしみの涙尽かたく、村南村北になくこえたえさりけり。つねは暴風雷雨して変異奇特のことくも有けり。上臥したるわか殿上人しかるへき人〻の姫君北方つほねまちの女童部にいたるまて、其数おほくうせ行けり。暫は世をうらみ、身をなけきて出 ⊏ ⊐ たるなとあやふみ、うたかふほ ⊏ ⊐ なりけれは、これたゝことにあ ⊏ ⊐ 天魔のしわさとそなけ ⊏ ⊐ よつて、諸寺諸社に仰て大 ⊏ ⊐ せらるといへとも、貴僧高僧其 ⊏ ⊐ あらはしかたく、霊仏霊社加護もむなしきにゝたり。古世の語に無為の世にいたり有苗の伐あり、垂拱の時にも遂鹿の戦ありなとかきをかれたるもおもひあはせられ侍にや。其比晴明といふ者有けり。陰陽卜巫の術掌をさすににたり。天変地変に目に見かことし。すなはち、めされて御占ありけるに、うらなひ申ていはく、帝都より西北にあたりて大江山といふ山有。かの所にすむ鬼王の所行なり。時うつり、日かさなりては、九重の上下諸国の人民一人として跡をとゝむへからす。相搆て君にも心をかけたてまつるといへとも、長時不断の御行たゆませ給はさるあひた ⊏ ⊐ 伺かねたるよし、かんかへ申けれ ⊏ ⊐ 闕を始として竹薗蓮府 ⊏ ⊐ 悲歎せすといふことなし。 ⊏ ⊐ 道のうちうれへあまねく ⊏ ⊐ ほかまてさはきにそなり ⊏ ⊐ 諸司八省、心をまほりにして ⊏ ⊐ 神威の前にめくらし、文客武将は実を抽て才智を南北のもとにいつしつゝ、かの天魔の暴逆のしりそけて、此貴賤の愁歎をやすめんとそせられける。

高橋昌明さんの復元案:上巻 第2段

以下は、「高橋昌明さんの復元案:上巻 第2段」の、詞書と、絵図です。

詞書

(陽明文庫本「酒天童子物語絵詞」)

(香取本『大江山絵詞』上巻 第1段 詞書(原本の現状))

- 注記:詞書の文章について。

- 欠損しているために判読不能になっている部分は、「 ⊏ ⊐ 」の記号であらわしています [21]。この記号であらわしている、それぞれの欠損部分の長さは、おおよその長さです(欠損部分の厳密な長さをあらわしているわけではありません)。

- { }(波括弧)内の部分は、陽明文庫本「酒天童子物語絵詞」の内容と、逸翁美術館に所蔵されている香取本『大江山絵詞』の詞書の内容が重複する部分です。

- 【 】(隅付き括弧)内の部分は、陽明文庫本「酒天童子物語絵詞」では欠損しているものの、逸翁美術館に所蔵されている香取本『大江山絵詞』の詞書の内容によって補完することができる部分です。

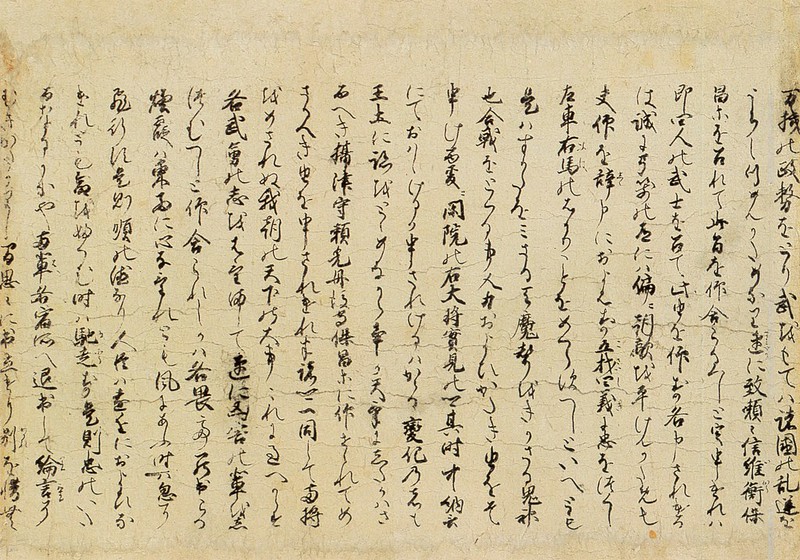

公卿僉儀、度〻におよひて後、右心みにいはく、朝家に文武二道を定置るゝ事、文をもて{万機の政務をとり、武をもては諸国の乱逆をうちしつめんかためなり。すみやかに致頼〻信維衡保昌等をめされて、このむねを仰ふくめらるへしと定申されけれは、すなはち、四人の武士をめして此由を仰す。各申されけるは、まことに弓箭の【道には偏に】朝敵をたいらけんかためな【り。夫仰を】辞申におよはす。五材四【義に忠をつくし】、左車右馬のはかりとを【めくらすへしと】いへとも、これはすかたをみさる【天魔、声を】きかさる鬼神なり。合戦【をとくる事】、人力及かたきよしをぞ申しける。

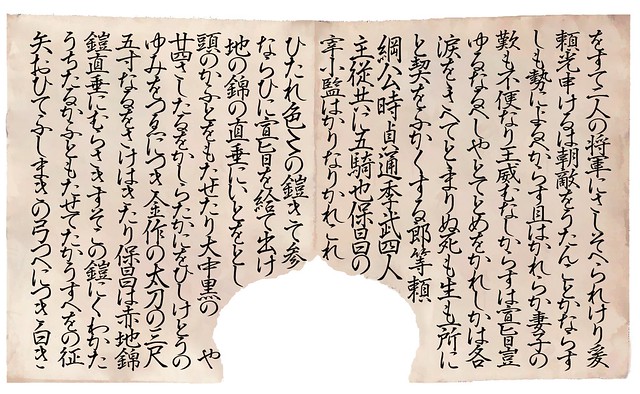

【爰に閑】院の左大将実躬卿、其時中納言にてをはしけるか申されけるは、かゝる変化の者も、王土にあとをとゝめなから、いかてか天気にしたかはさるへきとなむ、摂津守頼光・丹後守保昌、二人に仰られてめさるへきよし申されけれは、諸卿一同して両将をめされぬ。我朝の天下の大事これにすくへからす。各武勇の心さしをはけまして、速に凶害の輩をしつむへしと仰ふくめられしかは、各畏て罷出ぬ。煙霞東西に心なけれとも、風にあふときはたちまちに飛行す。これすなはち順の徳也。人臣は遠近におよひなけれとも、命をふくむときは馳走す。これすなはち【忠のい】たるをや。両輩各宿所へ退【出して綸】言そむきかたかりし間、おも【ひ〳〵に出立けり】。別をゝしむ}妻妾あり ⊏ ⊐ 孫子あり。たかひに心をく ⊏ ⊐ もよをすたのむかたとては只 ⊏ ⊐ の守護氏寺の仏陀の加護 ⊏ ⊐ 光は八幡三所日吉山王ねんこ ⊏ ⊐ 祈念し、保昌は熊野三所・住吉明神と再三祈申て、神馬幷に種〻重宝・色〻の幣帛を別当神主等にたてまつらる。是則とゆへなく朝敵をほろほして再会を期せんとなり。すてに発向と聞しかは、近国の武士数万騎をあひもよをして、二人の将軍にさしそへられけり。爰頼光申けるは、朝敵をうたんことかならすしも勢によるへからす。且は、かれらか妻子の歎も不便なり。王威むなしからすは、宣旨豈ゆるなるへしやとて、とめをかれしかは、各悦の涙をゝさへてとゝまりぬ。死も生も一所にと契をふかくする郎等、頼 ⊏ ⊐ 綱・公時・貞通・季武・四人 ⊏ ⊐ 主従共に五騎也。保昌の ⊏ ⊐ 宰小監はかりなり。かれこれ ⊏ ⊐ ひたたれ色〻の鎧きて参 ⊏ ⊐ ならひに宣旨を給て出け ⊏ ⊐ 地の錦の直垂にいとをとし ⊏ ⊐ 頭のかふとをもたせたり。大中黒の ⊏ ⊐ や、廿四さしたるをかしら、たかにをひしけとうのゆみをつゑにつき、金作の太刀の三尺五寸なるをさけはきたり。保昌は、赤地錦鎧直垂にむらさきすそ、この鎧にくわかたうちたるかふともたせて、たかうすへをの征矢おひて、ふしまきの弓つへにつき、白きひるまきの太刀に、虎皮のしんさや入てはき、庭上にゆるきいてたるけしきまことにあたりをはらひてそみえける。

のこりの郎等共もともせんとはやりけれとも、妻子なともさすか心くるしくやありけん。かれらにつけてみなとゝめけれは、心ならすとゝまりぬ。さりけれとも、京中はかりは共したりけり。

高橋昌明さんの復元案:上巻 第3段

以下は、「高橋昌明さんの復元案:上巻 第3段」の、詞書と、絵図です。

詞書

(陽明文庫本「酒天童子物語絵詞」)

(香取本『大江山絵詞』上巻 第2段 詞書(原本の現状))

- 注記:詞書の文章について。

- 欠損しているために判読不能になっている部分は、「 ⊏ ⊐ 」の記号であらわしています [21]。この記号であらわしている、それぞれの欠損部分の長さは、おおよその長さです(欠損部分の厳密な長さをあらわしているわけではありません)。

- { }(波括弧)内の部分は、陽明文庫本「酒天童子物語絵詞」の内容と、逸翁美術館に所蔵されている香取本『大江山絵詞』の詞書の内容が重複する部分です。

- 【 】(隅付き括弧)内の部分は、陽明文庫本「酒天童子物語絵詞」では欠損しているものの、逸翁美術館に所蔵されている香取本『大江山絵詞』の詞書の内容によって補完することができる部分です。

禁中の卿 ⊏ ⊐ 洛中の貴賤万人にいた ⊏ ⊐ みる輩稲麻竹葦の ⊏ ⊐ 下にみち〳〵て、門前市 ⊏ ⊐ 元年十一月一日、帝都をい ⊏ ⊐ 王のすみかときく大江山いく ⊏ ⊐ る〳〵とそわけすてに、かの大江山を尋入、谷〻峯〻に日をかさね、よをかさねてもとめけれとも、樵渓跡たえて、雲海のうみをへたて、群源きしをあらひて、煙波まなこをさいきれり。山よりなを山に入、谷より又谷につたへとも、あやしきこともみえさりしかは、頼光の給けるは、王敵をうちたいらけすは、なかく都へ帰へからすといはれけれは、保昌尤可然とて、実躰同心。こゝや、かしこや、たつねゆくに、巌崛みちほそくして、身をそはめて入所もあり、渓樹枝をうなたれて、頭をかたふけてゆくところもあり。所〻の苦行は霞にうつみて跡もたへこゑ〳〵の ⊏ ⊐ はあらしにたくひてかすか ⊏ ⊐ しそらすゝけわたりて ⊏ ⊐ けしきなにとなくお ⊏ ⊐ みねには陰雲ありて、斜 ⊏ ⊐ すさまし木には芳樹な ⊏ ⊐ よそをひかろしあそふ鳥の ⊏ ⊐ 雲に宿するかたらひさむくた ⊏ ⊐ さるの木をいたひて月にさけふこゑよりほかは、おとする物そなかりける。

さる程に、ある山のほこらをみやれは、あやしきことも侍りけり。かのすかた白髪なる老翁一人、としたかき山臥、老僧や、若き僧、各一人つゝ種〻酒肴用意して、柴宿さして唐櫃なとかきすへて、人をあひまつ{けしきなり。各これをみて、うたかひなき変化の者と思けれは、太刀をぬき、弓をひきてむかふ処に、白翁すゝみ出て、きものをぬきかけて、はたかになりて、手をあはせていひけるは、をそれあやしみ給ことなかれ。各をまちたてまつるなり。そのゆへは、翁は【子供】六七人もちたりしを、一人【ならす鬼】王にとりうしなはれて、こ【の歎い】かはかりとかおもひ給。かの山【臥は、同行あまた】とられ、この若僧は、弟子【・師匠を失】なひてなげき給へは、両【将宣旨を】うけ給て鬼城へたつねむ【かひ給由】をつたへうけ給はるあひた、よろこひをなして、我等も御共仕て、心のゆくかたと、かのところへあひむかはんためなり、とかたりけるに、頼光の給けるは、かくの給へはとて、心をゆるしたてまつるには侍らねとも、我等宣旨をくひにかけて侍れは、我等か身には何事か侍らんとて、太刀をゝさめ、弓をなをして、各用意の飯酒ともに至極して鬼城をもとめいたすへきとはかるところに、白翁申けるは、そのすかたともにては、たつね給はんことかなふへからす。たとひ兄弟なりとも、いかてかたやすくあふことをうへき。すかたをやつし、やうをかへてたつねみ給へとて、唐櫃の中より【柿衣】・柿の袈裟・頭巾なとゝ【りいたして、とり〳〵】にきて、おいといふ物九ちやう【おなしく櫃】なかより取出して、かのを【ひに甲冑】}酒肴を取入てからけし ⊏ ⊐ 山臥・老僧・若僧・綱・公時 ⊏ ⊐ 武・独武者なと九人は、九ちやう ⊏ ⊐ をいをかけて、白翁と頼光は先達のことくに、檜杖といふ物をつきてあゆみつゝきける馬をは、是より舎人男に、みなふるさとへそ、かへしつかはしける。

高橋昌明さんの復元案:上巻 第4段

以下は、「高橋昌明さんの復元案:上巻 第4段」の、詞書と、絵図です。

〔前欠 [44]〕

たり。頭には黒髪もなく白髪なるが、顔譬へむ方なし。色々様々に血の付きたる物を洗ひて木の枝に掛け、岩の角等に干し掛けたり。人々是を見て、「疑ひ無く変化の物よ」と思ひて、忽ちに命を失ひてんとする所に、女、手を合はせて、「我、更に鬼神・変化の物にあらず。本はよな、生田の里の賤の女にて侍りしが、思はぬ外に、鬼王に捕られて此の所に来て侍りし時、『骨強く筋高し』とて捨てられしが、この器量の者とて、斯かる着物を洗はせらるゝなり。古里も懐しく、親しき者も恋しけれども、春行き秋闌けて、既に二百余廻りの季月を重ねたり。さても此の人々は、如何にして是へはおはしぬるにか。速やかに疾く帰り給へ。此の所は遥かに人間の里を離れたり。齢しかも盛りなる人々也。いと悲しくこそ覚ゆれ」と申しければ、頼光問ひ給ひけるは、「此の山は大江山の奥也。人間を離れたるとは何事ぞ」と宣へば、老女答へけるは、「是へおはしつる道には、岩穴のありつるぞかし。其の穴より此の方は、〈鬼隠しの里〉と申す所なり」とぞ申しける。保昌、賤の女にまた問はれけるは、「さて、此の所の有様、詳しく語り申せ。王の宣旨を蒙りて尋ね来れる也」と宣へば、「さてはありの儘に申すべし」とて、「鬼王の城は此の上に侍る也。八足の門を立てて〈酒天童子〉と額をば書きたる由をぞ聞き侍りし。彼の亭主の鬼王、仮に童子の姿に変じて酒を愛する也。九重の内より公卿・殿上人の姫君・北の方、貴賤上下取り集めて、料理包丁して喰ひ物とす。此の頃、都に晴明と申すなる、泰山府君を祭り給ふによりて、式神・護法、隙なく国土を廻りて守護し給ふ故に、都より人をも取り得ずして、帰る時は漫ろに腹を据ゑかねて、胸を叩き歯を食ひ縛りて、眼を怒らかして侍る也。徒然なる儘に、笛を吹きて遊び給ふ。不思議なる事の侍るは、天台座主慈恵大師の御弟子御堂の入道殿の御子の幼き児を取りて、鉄石の籠に込め奉る所に、彼の児、他念無く法華経を読み奉り給ふ御声、暁様には是まで聞こへ侍るぞや。斯様に生きながら魔道の報いを受けて侍れば、其の罪業を悲しく思ふに、『此の御経の御声を承るにこそ、罪障も消滅するらん』と忝く侍る。また、慈恵大師の手づから自ら行なひ給へばや、彼の一乗守護の為に、諸天善神、雨の如くに集まり、雲の如くに来りて、夙夜不断に修行し給へるに、鬼王も持ち扱ひて侍る」由をぞ語りける。

高橋昌明さんの復元案:上巻 第5段

以下は、「高橋昌明さんの復元案:上巻 第5段」の、詞書と、絵図です。

賤の女の詞に随ひて、此の所を少し歩み登りて見れば、誠に八足の大門あり。門の柱・扉は美しく殊勝にして、辺りも輝く程也。四方の山は瑠璃の如し。地は水精の砂を撒きたるに似たり。各これを見るに、石室霜深くして、迦葉の洞に来れるかと疑ひ、蘿径雪浅くして、懺悔の庭に臨めるが如し。頼光、綱を召して、「門の内へ入りて案内聞け」と宣へば、綱、忽ちに樊噲が思ひをなして、唯一人門の内へ入りて、寝殿と思しき所へ差し回りて、「物申さん」と高らかに申しければ、内より気高く由々しき声にて、「何物ぞ」と答へて出でたる人を見れば、一丈計りなる大の童の練貫の小袖に大口踏み包みて、笛持ちたる手にて簾掻き上げて、「誰人ぞ」と問ふ。眼居・言柄、気高く由々しき気色にてぞ有りける。綱少しも騒がず、「諸国修行の者、山臥ども十余人侍るが、道に踏み迷ひて是まで参るなり。御宿給はらん」と申しければ、童子、「然らば、惣門の際なる廊へ入れ奉れ」とて、案内者の女房副へたり。此の女房、綱が前に立ち、ゆくゆく袖を顔に当ててさめざめと泣きければ、綱、事の故を問ふに、女房答へけるは、「御姿を見奉るに、修行者にこそおはしますめれ。是へおはしなん後、生きて古郷へ帰る事あるべからず。愛しく悲しくこそ思ひ奉れ。我は是、土御門の内府宗成卿の第三の女なり。過ぐる秋の頃、月を詠じし程に敢なく獲られて、心憂き目をば見る也。少しも心に違ふ物をば、果物と名付けて座を変へず喰らひ侍れば、目の前に見るも心憂し。今日や身の上にならむずらんと思ふに、雪山の鳥の心地して、悲しく心憂く侍る」と申す。斯かるを聞くに、由々しき事を聞くものかなと思へども、然らぬ体に持て成して、門の際なる廊へ人々をも入れ奉りぬ。

高橋昌明さんの復元案:上巻 第6段

以下は、「高橋昌明さんの復元案:上巻 第6段」の、詞書と、絵図です。

其の後、度ばかり有りて、容顔美麗の女房達、円座十枚持て来て、此の人々に敷かせけり。銀の瓶子の大やかなるに酒入れ、金の鉢等に何の肉やらん、いと高く盛り上げて持ちつつ来り。彼の唐土の張文成といひし人が仙窟に至りて、神女に会ひ慣れけんも、斯くや有りけんとぞ覚えける。頼光・保昌、同じ詞に、「同じくは、亭主の御出であらんこそ面白く侍るべけれ。我等許りは珍しからぬ同行共にてある」と言はれければ、暫くありて亭主の童子出で来り。丈一丈計りなるが、眼居・言柄誠に畏く、智恵深げにて、色々の小袖に、白き袴に香の水干をぞ着たりける。美しき女房達四、五人に、或は円座、或は脇息持たせて、辺りも輝く計りに由々しくぞ見えし。童子、頼光に問ひ申されけるは、「御修行者、何方より何なる所へとて御出で候ひけるぞ」と問ひければ、答へられけるは、「諸国一見の為に罷り出でたるが、漫ろに山に踏み迷ひて、是まで来る」由をぞ答へられける。童子、又我身の有様を心に懸けて語りけり。「我は是、酒を深く愛する者なり。然れば、眷属等には酒天童子と異名に呼び付けられ侍るなり。古はよな、平野山を重代の私領として罷り過ぎしを、伝教大師といひし不思議の房が此の山を点じ取りて、峰には根本中堂を建て、麓には七社の霊神を崇め奉らんとせられしを、年来の住所なれば、且は名残も惜しく覚え、且は栖もなかりし事の口惜しさに、楠木に変じて度々障碍をなし、妨げ侍りしかば、大師房、此の木を切り、地を平げて、「明けなば」と侍りし程に、其の夜の中に又、先のよりも大なる楠木に変じて侍りしを、伝教房、不思議かなと思ひて、結界封じ給ひし上、「阿耨多羅三藐三菩提の仏達、我が立つ杣に冥加あらせ給へ」と申されしかば、心は猛く思へども力及ばず、現はれ出でて、「然らば、居所を与へ給へ」と愁ひ申せしに依て、近江国かが山、大師房が領なりしを得たりしかば、然らばとて彼の山に住み替えてありし程に、桓武天皇、又勅使を立て宣旨を読まれしかば、王土にありながら、勅命さすがに背き難かりし上、天使来りて追ひ出せしかば、力無くして又、此の山を迷ひ出でて、立ち宿るべき栖もなかりし事の口惜しさに、風に託し雲に乗りて、暫くは浮かれ侍りし程に、時々其の怨念の催す時は、悪心出で来て、大風と成り旱魃と成りて、国土に仇を成して心を慰み侍りき。然るに仁明の御宇かとよ、嘉祥二年の頃より此の所に住み初めて侍るが、斯かる賢王に遇ひ奉りて侍る時、我等が威勢も心に任せ侍る也。其の故は、王威緩ければ民の力衰へ、仏神の加護薄ければ国土衰弊する事にて、愚王に遇ふ時は、童が心も言ふ甲斐なくなり、賢王・賢人の代に遇ふ時は、我等が通力も侍るなり。昔物語は静かに申して聞かせ参らせん。先ず一献」とて酒を勧む。頼光宣ひけるは、「童子にておはします上は、児にてこそおはしませ。御先には争か盃は取るべき。先ず先ず」と宣へば、童子打ち笑ひて、「この御詞にこそ臆め侍れ」とて、盃を取りて三盃して、「御詞に付けて」とて頼光に注す。受けて飲まんとするに、生臭くむつけき事限りなし。然りけれども、鳥滸の気色もなく静々と飲みて、保昌に注されぬ。保昌飲む由して捨てられぬ。然る所に老翁、「山臥等、御酒は給はり侍りぬ。我等が中に、山臥の死筒とて用意したる物侍り。此の御前にて取り出さでは、いつの時をか期し侍るべき」とて、笈の中より筒取り出して勧めけり。飲めば取り出で〳〵、我劣らじと強ゐたりけり。

高橋昌明さんの復元案:上巻 第7段(欠損?)

「高橋昌明さんの復元案」では、現在では失われてしまっている「上巻 第7段」があったことが想定されています。ですが、その「上巻 第7段」の詞書と絵図は、欠損してまったのかもしれません。

詞書

(欠損?)

絵図

(欠損?)

高橋昌明さんの復元案:上巻 第8段

以下は、「高橋昌明さんの復元案:上巻 第8段」の、詞書と、絵図です。

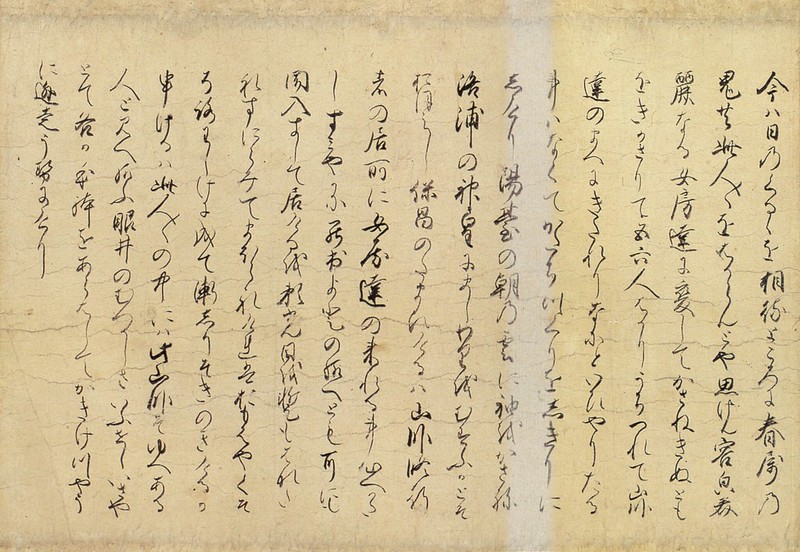

今は日の暮るるを相待つ所に、眷属の鬼共、「此の人々を謀らん」とや思ひけん、容貌美麗なる女房達に変じて、襲衣どもを着飾りて、五、六人許り打ち連れて、山臥達の前に来れり。何といひ遣りたる事はなくて、形作りを頻りにしけり。陽台の朝の雲に袖を重ね、洛浦の神皇に交はりを結ぶかとぞ覚えし。保昌宣ひけるは、「山臥修行者の居所に、女房達の来れる事、心得難し。速やかに罷り出でよ」と宣へども、耳にも聞き入れずして居けるを、頼光、目を暫くも放たれず、睨みて守られければ、面映く漫ろわしげに成りて、漸く退きのきけるが申しけるは、「此の人々の中には、此の山臥ぞ、故ある人と見え給ふ。眼居の難しさ、鬱悒し。いざや」とて、各が本体を現はして、掻き消つ様に逃げ走り失せにけり。

高橋昌明さんの復元案:上巻 第9段

以下は、「高橋昌明さんの復元案:上巻 第9段」の、詞書と、絵図です。

其の後は幾程なく、黒雲俄に立ち下りて、四方は闇夜の如し。血臭き風荒く吹き、振動・雷電斜めならず。「こは如何なる事のあらんずるぞ」と見る所に、種々無尽の変化の物共、背背も大きに貌も恐ろしげにて、田楽をして通りけり。

高橋昌明さんの復元案:上巻 第10段

以下は、「高橋昌明さんの復元案:上巻 第10段」の、詞書と、絵図です。

打ち続きて、又、此の変化の物共、様々の渡り物をぞしける。面もとりどりに姿も様様也。或はをかしき有様なる物もあり、或は美しき気色したる物もあり、恐ろしく心も動きぬべき物もあり。筆にも書き記し難く、詞にも言ひ知らぬ様なれば、各是を見られけるに、頼光、座席居繕いて、面も振らず目をも放たず、暫く守りておはしければ、眼の底より五色の光ぞ出でたりける。変化の物共申しけるは、「あの山臥は見らるるか。眼の光、顔の荒立ち、常の人には変はりて見ゆ。当時、都に遍く人々の恐れ戦くなる源頼光とかや申す人こそ、眼の底は光るなれ。それならでは、斯かる人も又ありける物かな。我等が類の、欺き嬲るべき人にはあらず」とて、後ろ様に慌てて東西に走り散り、巌石に倒れ伏してぞ逃げ退きける。

高橋昌明さんの復元案:下巻

以下では、高橋昌明さんが考案された香取本『大江山絵詞』の復元案のなかの、「下巻」のなかのそれぞれの段の、詞書と、絵図を、紹介します。

- 注記:詞書の文章について。

- 赤文字や太文字の文字装飾は、筆者によるものです。

- 振り仮名(ルビ)の付加は、筆者によるものです。

- 文中の句読点は、参考文献の句読点を踏襲しています。ただ、一部の句読点については、筆者が追加や削除をしました。

- 文中の改行は、参考文献の改行を参照しつつ、筆者が改行の追加や削除をしました。

高橋昌明さんの復元案:下巻 第1段

以下は、「高橋昌明さんの復元案:下巻 第1段」の、詞書と、絵図です。

- 注記:詞書の文章について。

- 欠損しているために判読不能になっている部分は、「 ⊏ ⊐ 」の記号であらわしています [21]。この記号であらわしている、それぞれの欠損部分の長さは、おおよその長さです(欠損部分の厳密な長さをあらわしているわけではありません)。

室を構へて、都鄙の老少を籠め置く。又、忍び声にて経を読み奉る声のしければ、如何なる人ぞと思ひて、声を導に行きて見れば、銅の籠を作りて女房四 ⊏ ⊐ 人籠め置きたる中に、いと清げなる児の十四、五許りなるが、練貫の小袖に白き大口着て、守より小経を取り出して、涙の露に点を添へて読まるるにぞ有りける。此の児の左右を見れば、十羅刹女、諸々の天菓を置きて、外に種々に形を現はして守護す。又、薬師の十二神将は、この格子の外に形を現はして守り給ふ。又、不動の炎光の如くに火燃ゑ上がりたる猿一疋ぞ立ちたりける。是を見て頼光、「これは如何なる事にや」と尋ね給へば、白翁答へけるは、「此の児、法華経を読誦し奉る功によりて、十羅刹、此の所に来臨して擁護し給ふ也。又、十二神将は此の児の師匠、七仏薬師を行じ給ふ故に、守護して眷属の十二神来りて守り給ふ。又、猿の様なる物はよな、あれこそ叡山早尾権現よ。かの本地は大聖不動明王なれば、生々して加護の誓ひといひ、猿は又、山王の使者、彼此、両形を現はして守り給ふ也」とぞ宣ひける。頼光は、此の白翁元より怪しく思はれけり。「誠に権現の加護にあらずば、天魔の凶悪を鎮め難し。偏に是、年来日来、憑みを懸けたる霊神の化現かや」と感喜相並びければ、保昌と窃かに目を見合ひて頷き給ひけり。此の児と申すは、前の老女が語らひつる慈恵大師の御弟子、御堂の入道殿の御子息是也。

高橋昌明さんの復元案:下巻 第2段

以下は、「高橋昌明さんの復元案:下巻 第2段」の、詞書と、絵図です。

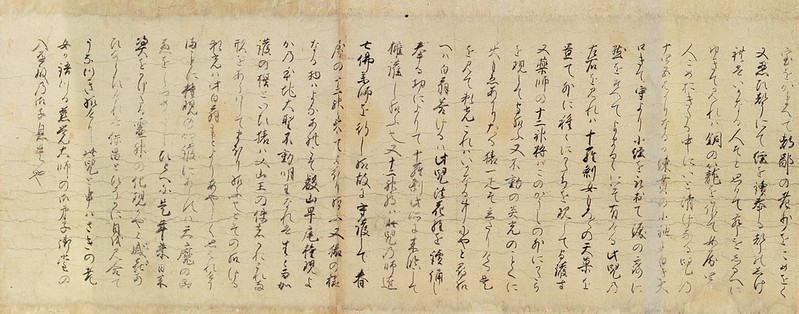

ここを立ち退きて、南の方を見れば、軒近き花橘の匂ひは風懐かしく、昔の袖の香やらんと覚え、大荒木の森の下草、鬱悒きまでに繁りあへる。絶え絶えに常懐かしき姫百合の花の顔も珍しく見えけるに、大きなる桶ども数多据ゑ並べて人を鮨に仕置きたり。其の匂ひ血臭く生臭くして、見るもかわゆき事限りなし。傍らを見れば、古き死骸は苔生し、新しき死骸は血付きて、塚の如く山の如し。西の方を見れば、郡梢雨に染んで梧楸の色紅なり。百菓露結びて、蘭菊の花芳し。我、松虫とはなけれども、心引かるる声々や。ここに又、唐人数多籠め置きたり。これを見るに、「我が朝にも限らず、天竺・震旦の人まで獲り置きけるよ」と見れば、不便とも言ふ許りなし。北の方には、雪に埋む岸、松の嵐を待つ色、霜に飽ける庭の菊、秋を残せる匂ひ、何れも目留まりにけり。只今は鬼共多くはなけれども、十余人ぞありける。その外は様々に形を変じて、体を化けたる物共多くぞありける。目も奇に覚えて、本の廊に帰りて、この有様を郎等共に語られけり。

高橋昌明さんの復元案:下巻 第3段

以下は、「高橋昌明さんの復元案:下巻 第3段」の、詞書と、絵図です。

詞書

(欠失)

高橋昌明さんの復元案:下巻 第4段

以下は、「高橋昌明さんの復元案:下巻 第4段」の、詞書と、絵図です。

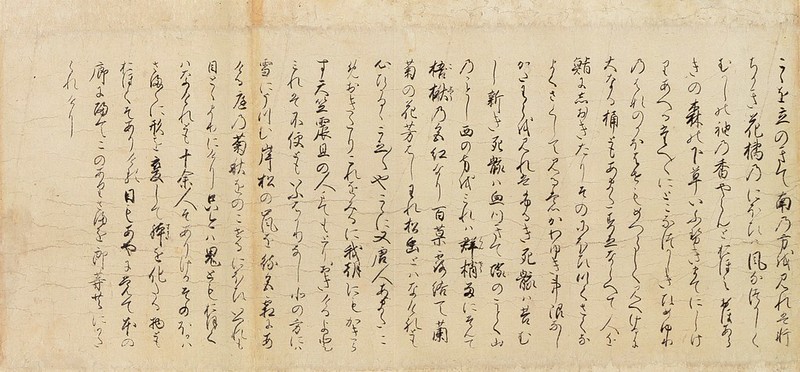

童子、鉄石の室を強く構へて、其の中にぞ臥したりける。上臈・女房達四、五人置きて、「腕摩れ」などと下知してぞ寝たりける。何にしても此の戸を開くべき様なかりけるに、老ひたる・少き、二人の僧、「年来の行功只今也。本尊界会、穴賢穴賢。本誓誤り給ふな」とて袈裟の下にて印契を結びて、暫く祈念し給へば、固く閉ぢたりつる鉄石、朝の露と消え、由々しく見えつる寝所は一時に破れにけり。各打ち入りて見ければ、昼こそ童子の形に変じけれども、夜は本の体を顕はして、長五丈計りなる鬼の頭と身は赤く、左の足は黒く、右の手は黄に、右の足は白く、左の手は青く、五色に斑きて、眼十五、角五つぞ生ひたりける。是を見るに、偏に夢の心地して言ふ許りなき有様也。然れども、各心を静めて、寄りて打たんと早りけるに、若僧宣ひけるは、「大なる物を、其の太刀にて相違無く斬り果せん事、不定也。若し起き上がる事もあらんは、由々しき大事に成りなんず。然らば、我等四人して此の鬼王を取って押さへたらば、各同心に頭一所を決めて打て」とぞ教へられける。「此の儀、尤も然るべし」とて四人の客人、手足に取り尽きて押さへたり。鬼王、頸計りを持ち上げて、「麒麟無極めはなきか、邪見極大めはなきか。此等に謀られて、今は斯うと覚ゆる。敵打てや」と、千声百声叫びければ、頸切りたる鬼共、頸もなくて置き上がりて走り廻り、手を広げて踊りけり。二人の将軍、五人の兵、同心に鬼の頸を打ち落つ。此の鬼王の頸、天に飛び登りて叫び廻る事夥し。頼光急ぎ綱・公時二人が兜を請ひて、我が兜の上に重ねて着給ひたりけり。人々是を見て、「こは如何なる事ぞ」と見る所に、鬼の頸舞ひ落ちて、頼光の兜の上に喰ひ付きぬ。頼光宣ふ様、「眼を抉れ」と宣へば、綱・公時つと寄りて刀を抜きて、左右の眼を抉りたりければ、鬼主の頸死にけり。其の後、甲を脱ぎて見たりければ、甲二つを喰ひ通してぞありける。

高橋昌明さんの復元案:下巻 第5段

以下は、「高橋昌明さんの復元案:下巻 第5段」の、詞書と、絵図です。

〔前欠 [44]〕

り、又有りし着る物洗ひし老女、悦び勇みて帰りし程に、此の年頃は鬼の力に引かれて、却老延齢、勢ひも有りつれ、今は鬼王の通力も失せぬる故にや、山を出でかねて老ひ屈まりてぞ伏したりける。渭水を別れて重ねて発たむ呂尚父が額の浪かと疑はれ、商山を出でて猶空しかりし遠司徒が鬢の雪かと誤たれたり。旧里に帰るとも、錦の袴を着ざれば、買臣の勇もなかりけり。家を離れて星霜既に二百余廻りに成りぬれば、自ら争か七世の孫をも相見るべき。然れども猶、旧里を思ふ心有りて、都の方を顧ける。蜉蝣の齢、夕を待たぬ習ひにて、芭蕉の命、風に破れしかば、何時の馴染みとはなけれども、各々哀れに覚えて袖をぞ絞りける。

高橋昌明さんの復元案:下巻 第6段

以下は、「高橋昌明さんの復元案:下巻 第6段」の、詞書と、絵図です。

- 注記:詞書の文章について。

- 欠損しているために判読不能になっている部分は、「 ⊏ ⊐ 」の記号であらわしています [21]。この記号であらわしている、それぞれの欠損部分の長さは、おおよその長さです(欠損部分の厳密な長さをあらわしているわけではありません)。

四人の客人、官 ⊏ ⊐ と故なく大江山の有りし道まで帰りぬ。此の時、四人の人々申されけるは、「この程の御名残忘れ難く侍るものかな。宣旨を蒙り給へる将軍達にておはしませば、打ち平らげ給はん事は左右に及ばねども、由々しき大事の侍りて、我等御供しつる也。今は是より暇を申して罷り帰るべし。当帝をば、世の常の王とは思ひ給ふべからず。昔より今に至るまで、賢王数多ましますと言ひながら、衆生化度の方便によりて、粟散の王とは生じ給へども、慈尊下生たるに依て慈氏の化儀を施し給ふ。然れば、近臣百官の為に因を結び、遠客諸人に及ぶまで恵みを与ゑましませば、本師釈尊の遺勅、誤り給はざるにあらず。当来、導師の教、誠に頼み有るべし。晴明と申すは、秘密真言の棟梁、竜樹菩薩の変化也。昔は白道沙門と現はれ、今は晴明といふ博士に生まれたり。陰陽の秘術を強ちに執し思されしかば、二度、指の神子と成りて、斯かる賢王の御代に仕り給ふ也。頼光も、我が身を軽く思ひ給ふべからず。致頼・頼信・維衡・保昌とて四人の名将おはしませども、此の人数にも差し抜けて、洛中洛外の上下に恐れ敬はれ給ふ事、すなわ則ち五大尊の其の中、大威徳の化生にてまします、其の故也。然れば、悪魔降伏も世に越ゑ、盗賊追討も人に勝れ給へる也。四人の殿原を人、四天と呼ぶ事、其の故有る物をや。綱は多門天、公時は持国天、忠道は増長天、季武は広目天、共に天下を哀愍し、禁中を守護し給ふ。翁が言葉を疑ひ給ふ事勿れ」と語られければ、是を聞く貴賤上下の輩、掌を合はせけり。さてこそ、一条の院をば権者と仰ぎ奉りけれ。又、頼光をば二生の人は恐れ申しけれ。保昌宣ひけるは、「先世の契り悟り易く、今度の御名残忘れ難く、詞にも尽くし難く、筆にも註し難し。同じくは御形見を給ひて、且は後日の思ひ出にもし、且は末代の物語にも」と申されければ、「尤も」とて、翁先づ白き浄衣を脱ぎて保昌に奉る。保昌、又是を給はりて、上矢の鏑を抜きて老翁に奉る。山臥は柿の衣を脱ぎて保昌に奉る。保昌は佩き給へる太刀を解きて山臥に奉る。老僧是を見給はりて、御形見共取り違ゑ給ふが羨ましく侍るに、「摂津守殿居させ給へ。形見換ゑ申さむ」とて、懐より水精の念珠を取り出して頼光に奉らる。其の時、頼光兜を脱ぎて、老僧重ねらる。若僧、又金の錫杖を取り出して、頼光に奉りしかば、頼光は腰の刀を若僧に奉りて後、頼光、「各々の御名をば誰と申し奉る。御在所は何方にはおはします」と尋ね申されければ、老翁宣ひけるは、「我は住吉の辺りの旧仁なり」とて幻の如くにて失せ給ひぬ。山臥は、「熊野山那智の辺りに侍る也。名をば雲滝と申す」とて、是も掻き消つ様に失せられけり。老僧宣ひけるは、「此の僧は八幡の辺りに侍るが、摂津守殿へ御祈祷の為に参りたり」とて雲煙の如くにて失せられけり。若僧は、「延暦寺の辺りに住する沙門なり」とて、何れも皆失せられにけり。倩此の心を案ずるに、「是併せて年来憑みを懸け、志を運びし霊神達、且は鎮護国家の誓ひにより、且は利益衆生の願ひに任せて、我等を守護し給ひけるよ」と弥頼もしく忝く思ひ奉る事、限りなし。凡そ神の威を顕はす事は、是、人の崇め奉るにより、人の運の全うする事は、又、神の助けにあらずや。例へば、響きの音に応ずるが如く、月の水に宿るが如し。「感応満ち交はる事、世の常の習ひ」と言ひながら、著しき事、上古にも末代にも例少なき事とぞ覚えし。

高橋昌明さんの復元案:下巻 第7段

以下は、「高橋昌明さんの復元案:下巻 第7段」の、詞書と、絵図です。

- 注記:詞書の文章について。

- 欠損しているために判読不能になっている部分は、「 ⊏ ⊐ 」の記号であらわしています [21]。この記号であらわしている、それぞれの欠損部分の長さは、おおよその長さです(欠損部分の厳密な長さをあらわしているわけではありません)。

今は本の七人の輩と鬼王の取り置きし人々相共に、大江山の麓、生野の道の程に仮庵作りて、忠道を使ひとして、急ぎ迎への馬・人催して来べき由、申し遣はす。児、又女房共の親類・眷属に至るまで、此の使ひ告げ廻りたりければ、彼の家々、騒ぎ悦び罵る事限りなし。嬉しきにも辛きにも先立つ物は涙也。輿車・馬・人、思ひ思ひに大江山へと急ぎければ、霞を隔てつる生野の道も遠からず、呆れ惑へり。或は妻に会ひ夫に会ふて、夢かや夢にあらざるかと疑ひ迷へる人もあり。又、親を尋ぬるに親もなく、子を尋ぬるに子もなき類、悲しみを抱き、歎き合ふ事限りなし。斯くて有るべき事ならねば、各々家路へ急ぎけり。二人の大将軍は其の姿を改めず、柿の衣の上に鎧を着、或は頭巾を眉半ばに責め入れて、兜を仰け、額に着なして都へぞ入られける。道々、所々、山々、関々に、是を見る者、数を知らずぞ有りける。今日既に摂津守頼光・丹後守保昌、鬼王の頸を随身して都へ入る由、聞こへしかば、彼の郎等共、馳せ来りて両将の軍兵大勢也。見物の道俗男女、幾千万といふ数を知らず。人は踵を欹て、車は轅を廻らす事を得ず。「弓箭の家に生まれ、武勇の道に入りて芸を現はし、名を挙ぐる事、勝計するに及ばねども、魔王・鬼神を随ふる事、田村・利仁の外は珍事なり」と、声々 ⊏ ⊐ 々にさざめき合へり。「毒鬼を大内へ入るる事有るべからず」とて、大路を渡されければ、主上・上皇より始め奉りて、摂政・関白以下に至るまで、車を飛ばして叡覧有りけり。鬼王の頸といひ、将軍の気色といひ、誠に耳目を驚かしけり。事の由を奏しければ、不思議の由、宣下有りて、彼の頸をば宇治の宝蔵にぞ納められける。御堂入道大相国、御参内有りて申されけるは、「上古より末代に至るまで、代々朝敵を打ち靡くる輩多しと雖も、斯かる希代の勝事に及ぶ事、先蹤承り及ばず。早速に勧賞行なはるべき」由、取り申されしかば、丹後守保昌、西夷大将軍に成りて、筑前国を給はる。摂津守頼光は東夷大将軍に成られて、陸奥国をぞ給はりける。「凡そ大国には、一度朝敵を平らげつれば、半国を給ひて其の賞七世に絶えず、と見たり。然して我が朝、本より小国なり。一国の受領は半国の賞にも越ゑたるをや。況や、東西の将軍の宣旨を加ふる事、莫大の勧賞たりと雖も、誰人が支へ申すべき」と九重の上下、一同に罵りけり。

高橋昌明さんの復元案:下巻 第8段

以下は、「高橋昌明さんの復元案:下巻 第8段」の、詞書と、絵図です。

詞書

(静嘉堂文庫の色川三中旧蔵『大江山酒顚童子絵詞』の詞書)

- 注記:詞書の文章について。

- 欠損しているために判読不能になっている部分は、「 ⊏ ⊐ 」の記号であらわしています [21]。この記号であらわしている、それぞれの欠損部分の長さは、おおよその長さです(欠損部分の厳密な長さをあらわしているわけではありません)。

其後、頼光、今度の高みやうは、全、我等か威勢にあらす、且は、皇徳の盛なる故、且は、神威のいたす所也とて、精進して、八幡宮へ参詣せられける

御神楽 ⊏ ⊐ に仰られて、御宝殿の内を見せられけれは、竜頭のかふとの、火おとしなるか、御影の御前に有とて、取出たりけれは、頼光、懐より、水精の念珠の有を、取出て見せられける

別当、こはいかに、御影のもたせ給へる、御念珠なりと疑申けれは、事の由を語給に、参集たる人〳〵、随喜の涙をそなかしける、此御すゝを、私の物にせん事、恐有へしとて、御宝前へ入たてまつる

代〻の氏神と、崇たてまつる上は、擁護の馮もふかく、祈請の誠も浅からされは、助け守らせ給はん事は、さる事なれとも、まのあたり、かゝる不思議を、拝見せられて、身の毛も、いよたちてそ、おもはれける

絵図

(香取本『大江山絵詞』上巻 第3絵図(原本の現状))

(香取本『大江山絵詞』上巻 第4絵図(原本の現状))

(香取本『大江山絵詞』上巻 第5絵図(原本の現状))

高橋昌明さんの復元案:下巻 第9段

以下は、「高橋昌明さんの復元案:下巻 第9段」の、詞書と、絵図です。

〔前欠 [44]〕

然る外に魔界に犯されて、家郷を離れて肝を砕き、妻子を恋ひて魂を消す。葬を鬼唇に待ち、骸を魔腹に期しき。深洞に籠められて東西を知らず。幽窟に閉じられて日月を見る事を得ず。例へば、空を飛ぶ鳥の羽を抜かれ、水に泳ぐ魚の鰭を削がれたるに似たり。然るを今、両将軍の威力に引かれて魔王の悪害を免る。赤子の母を得たるよりも過ぎ、早苗の雨に遭へるにも越ゑたるをや。悲しみ悦び、相並び、手の舞ひ、足の踏み所を失ふ。願ふ所は柔遠の恵みを垂れ、好隣の義を願ひて我等を本土へ許し帰せ。且は此の珍事によりて明王の威験を遠方に伝へ、両将の面目を異朝に施さん」と申したりければ、「申し上ぐる所謂無きにあらず」とて、「九国に下し遣はして、便風を待つべし」と定めければ、彼等、筑紫の博多へぞ下りける。唐人、神崎の津に下

〔後欠 [46]〕

香取本『大江山絵詞』の詞書の文章

(以下、鋭意制作中です。)

下記の文章は、香取本『大江山絵詞』の詞書の文章です。 [47] [48] [49]

- 赤文字や太文字の文字装飾は、筆者によるものです。

- 振り仮名(ルビ)の付加は、筆者によるものです。

香取本『大江山絵詞』上巻 詞書(原本の現状)

香取本『大江山絵詞』上巻 詞書(原本の現状)

香取本『大江山絵詞』上巻 第1段 詞書(原本の現状)

〔前欠 [44]〕

万機の政務を執り、武を持てば、諸国の乱逆を打ち鎮めんが為なり。速やかに致頼・頼信・維衡・保昌等を召されて、此の旨を仰せ含めらるべし」と定め申しければ、即ち四人の武士を召して此の由を仰す。各申されけるは、「誠に弓箭の道には、偏に朝敵を平らげんが為也。夫れ、仰せを辞し中すに及ばず。五材四義に忠を尽くし、左車右馬の謀を巡らすべしと雖も、是は姿を見ざる天魔、声を聞かざる鬼神也。合戦を遂ぐる事、人力及び難き」由をぞ申しける。爰に閑院の右大将実見の卿、其の時、中納言にておはしけるが、申されけるは、「斯かる変化の者も、王土に跡を留めながら、争か天気に従はざるべき。摂津守頼光・丹後守保昌等に仰せられて、召さるべき」由を申されければ、諸卿一同して両将を召されぬ。「我が朝の天下の大事、是に過ぐべからず。各武勇の志を励まして、速やかに凶害の輩を鎮むべし」と仰せ含められしかば、各畏みて罷り出でらる。煙霞は東西に心なけれども、風に遇ふ時は忽ちに飛行す。是、則ち順の徳なり。人臣は遠近に及びなけれども、命を含む時は馳走す。是、則ち忠の至るなるかなや。両輩、各宿所へ退出して、綸言背き難かりし間、思ひ思ひに出で立ちけり。別れを惜しむ

〔後欠 [46]〕

香取本『大江山絵詞』上巻 第2段 詞書(原本の現状)

〔前欠 [44]〕

気色也。各是を見て、疑ひ無く変化の物と思はれければ、太刀を抜き、弓を引きて向かふ所に、白翁進み出でて着物を脱ぎ掛けて裸になりて、手を合はせて言ひけるは、「恐れ怪しみ給ふ事勿れ。各を待ち奉るなり。其の故は、翁は子供六、七人持ちたりしを、一人ならず鬼王に取り失はれて、此の歎き如何許りとか思ひ給ふ。彼の山臥は同行数多取られ、此の若僧は弟子・師匠を失ひて歎き給へば、両将宣旨を給はりて、鬼城へ尋ね向かひ給ふ由を伝へ承る間、悦びをなして、我等も御供仕りて、心の行く方と彼の所へ相向かはんが為なり」と語り中しけるに、頼光宣ひけるは、「斯く宣へども、全く心を許し奉るにはあらず。なれども、我等は宣旨を頚に掛けて侍れば、我等が身には何条事かあるべき」とて、太刀を収め、弓を緩しぬ。各用意の飯・酒ともに至極行なひて、鬼城を求め出すべき様を計らふ所に、白翁申されけるは、「其の姿どもにては、尋ね給はん事叶ふべからず。縦へ兄弟なりとも、争か容易く会ふ事を得べき。姿を悄して様を変へて尋ね見給へ」とて、唐櫃の中より柿衣・柿袈裟・頭巾等取り出して、とりどりに笈といふ物九丁、同じく櫃中より取り出して、彼の笈に甲冑

〔後欠 [46]〕

香取本『大江山絵詞』上巻 第3段 詞書(原本の現状)

〔前欠 [44]〕

たり。頭には黒髪もなく白髪なるが、顔譬へむ方なし。色々様々に血の付きたる物を洗ひて木の枝に掛け、岩の角等に干し掛けたり。人々是を見て、「疑ひ無く変化の物よ」と思ひて、忽ちに命を失ひてんとする所に、女、手を合はせて、「我、更に鬼神・変化の物にあらず。本はよな、生田の里の賤の女にて侍りしが、思はぬ外に、鬼王に捕られて此の所に来て侍りし時、『骨強く筋高し』とて捨てられしが、この器量の者とて、斯かる着物を洗はせらるゝなり。古里も懐しく、親しき者も恋しけれども、春行き秋闌けて、既に二百余廻りの季月を重ねたり。さても此の人々は、如何にして是へはおはしぬるにか。速やかに疾く帰り給へ。此の所は遥かに人間の里を離れたり。齢しかも盛りなる人々也。いと悲しくこそ覚ゆれ」と申しければ、頼光問ひ給ひけるは、「此の山は大江山の奥也。人間を離れたるとは何事ぞ」と宣へば、老女答へけるは、「是へおはしつる道には、岩穴のありつるぞかし。其の穴より此の方は、〈鬼隠しの里〉と申す所なり」とぞ申しける。保昌、賤の女にまた問はれけるは、「さて、此の所の有様、詳しく語り申せ。王の宣旨を蒙りて尋ね来れる也」と宣へば、「さてはありの儘に申すべし」とて、「鬼王の城は此の上に侍る也。八足の門を立てて〈酒天童子〉と額をば書きたる由をぞ聞き侍りし。彼の亭主の鬼王、仮に童子の姿に変じて酒を愛する也。九重の内より公卿・殿上人の姫君・北の方、貴賤上下取り集めて、料理包丁して喰ひ物とす。此の頃、都に晴明と申すなる、泰山府君を祭り給ふによりて、式神・護法、隙なく国土を廻りて守護し給ふ故に、都より人をも取り得ずして、帰る時は漫ろに腹を据ゑかねて、胸を叩き歯を食ひ縛りて、眼を怒らかして侍る也。徒然なる儘に、笛を吹きて遊び給ふ。不思議なる事の侍るは、天台座主慈恵大師の御弟子御堂の入道殿の御子の幼き児を取りて、鉄石の籠に込め奉る所に、彼の児、他念無く法華経を読み奉り給ふ御声、暁様には是まで聞こへ侍るぞや。斯様に生きながら魔道の報いを受けて侍れば、其の罪業を悲しく思ふに、『此の御経の御声を承るにこそ、罪障も消滅するらん』と忝く侍る。また、慈恵大師の手づから自ら行なひ給へばや、彼の一乗守護の為に、諸天善神、雨の如くに集まり、雲の如くに来りて、夙夜不断に修行し給へるに、鬼王も持ち扱ひて侍る」由をぞ語りける。

香取本『大江山絵詞』上巻 第4段 詞書(原本の現状)

賤の女の詞に随ひて、此の所を少し歩み登りて見れば、誠に八足の大門あり。門の柱・扉は美しく殊勝にして、辺りも輝く程也。四方の山は瑠璃の如し。地は水精の砂を撒きたるに似たり。各これを見るに、石室霜深くして、迦葉の洞に来れるかと疑ひ、蘿径雪浅くして、懺悔の庭に臨めるが如し。頼光、綱を召して、「門の内へ入りて案内聞け」と宣へば、綱、忽ちに樊噲が思ひをなして、唯一人門の内へ入りて、寝殿と思しき所へ差し回りて、「物申さん」と高らかに申しければ、内より気高く由々しき声にて、「何物ぞ」と答へて出でたる人を見れば、一丈計りなる大の童の練貫の小袖に大口踏み包みて、笛持ちたる手にて簾掻き上げて、「誰人ぞ」と問ふ。眼居・言柄、気高く由々しき気色にてぞ有りける。綱少しも騒がず、「諸国修行の者、山臥ども十余人侍るが、道に踏み迷ひて是まで参るなり。御宿給はらん」と申しければ、童子、「然らば、惣門の際なる廊へ入れ奉れ」とて、案内者の女房副へたり。此の女房、綱が前に立ち、ゆくゆく袖を顔に当ててさめざめと泣きければ、綱、事の故を問ふに、女房答へけるは、「御姿を見奉るに、修行者にこそおはしますめれ。是へおはしなん後、生きて古郷へ帰る事あるべからず。愛しく悲しくこそ思ひ奉れ。我は是、土御門の内府宗成卿の第三の女なり。過ぐる秋の頃、月を詠じし程に敢なく獲られて、心憂き目をば見る也。少しも心に違ふ物をば、果物と名付けて座を変へず喰らひ侍れば、目の前に見るも心憂し。今日や身の上にならむずらんと思ふに、雪山の鳥の心地して、悲しく心憂く侍る」と申す。斯かるを聞くに、由々しき事を聞くものかなと思へども、然らぬ体に持て成して、門の際なる廊へ人々をも入れ奉りぬ。

香取本『大江山絵詞』上巻 第5段 詞書(原本の現状)

其の後、度ばかり有りて、容顔美麗の女房達、円座十枚持て来て、此の人々に敷かせけり。銀の瓶子の大やかなるに酒入れ、金の鉢等に何の肉やらん、いと高く盛り上げて持ちつつ来り。彼の唐土の張文成といひし人が仙窟に至りて、神女に会ひ慣れけんも、斯くや有りけんとぞ覚えける。頼光・保昌、同じ詞に、「同じくは、亭主の御出であらんこそ面白く侍るべけれ。我等許りは珍しからぬ同行共にてある」と言はれければ、暫くありて亭主の童子出で来り。丈一丈計りなるが、眼居・言柄誠に畏く、智恵深げにて、色々の小袖に、白き袴に香の水干をぞ着たりける。美しき女房達四、五人に、或は円座、或は脇息持たせて、辺りも輝く計りに由々しくぞ見えし。童子、頼光に問ひ申されけるは、「御修行者、何方より何なる所へとて御出で候ひけるぞ」と問ひければ、答へられけるは、「諸国一見の為に罷り出でたるが、漫ろに山に踏み迷ひて、是まで来る」由をぞ答へられける。童子、又我身の有様を心に懸けて語りけり。「我は是、酒を深く愛する者なり。然れば、眷属等には酒天童子と異名に呼び付けられ侍るなり。古はよな、平野山を重代の私領として罷り過ぎしを、伝教大師といひし不思議の房が此の山を点じ取りて、峰には根本中堂を建て、麓には七社の霊神を崇め奉らんとせられしを、年来の住所なれば、且は名残も惜しく覚え、且は栖もなかりし事の口惜しさに、楠木に変じて度々障碍をなし、妨げ侍りしかば、大師房、此の木を切り、地を平げて、「明けなば」と侍りし程に、其の夜の中に又、先のよりも大なる楠木に変じて侍りしを、伝教房、不思議かなと思ひて、結界封じ給ひし上、「阿耨多羅三藐三菩提の仏達、我が立つ杣に冥加あらせ給へ」と申されしかば、心は猛く思へども力及ばず、現はれ出でて、「然らば、居所を与へ給へ」と愁ひ申せしに依て、近江国かが山、大師房が領なりしを得たりしかば、然らばとて彼の山に住み替えてありし程に、桓武天皇、又勅使を立て宣旨を読まれしかば、王土にありながら、勅命さすがに背き難かりし上、天使来りて追ひ出せしかば、力無くして又、此の山を迷ひ出でて、立ち宿るべき栖もなかりし事の口惜しさに、風に託し雲に乗りて、暫くは浮かれ侍りし程に、時々其の怨念の催す時は、悪心出で来て、大風と成り旱魃と成りて、国土に仇を成して心を慰み侍りき。然るに仁明の御宇かとよ、嘉祥二年の頃より此の所に住み初めて侍るが、斯かる賢王に遇ひ奉りて侍る時、我等が威勢も心に任せ侍る也。其の故は、王威緩ければ民の力衰へ、仏神の加護薄ければ国土衰弊する事にて、愚王に遇ふ時は、童が心も言ふ甲斐なくなり、賢王・賢人の代に遇ふ時は、我等が通力も侍るなり。昔物語は静かに申して聞かせ参らせん。先ず一献」とて酒を勧む。頼光宣ひけるは、「童子にておはします上は、児にてこそおはしませ。御先には争か盃は取るべき。先ず先ず」と宣へば、童子打ち笑ひて、「この御詞にこそ臆め侍れ」とて、盃を取りて三盃して、「御詞に付けて」とて頼光に注す。受けて飲まんとするに、生臭くむつけき事限りなし。然りけれども、鳥滸の気色もなく静々と飲みて、保昌に注されぬ。保昌飲む由して捨てられぬ。然る所に老翁、「山臥等、御酒は給はり侍りぬ。我等が中に、〈山臥の死筒〉とて用意したる物侍り。此の御前にて取り出さでは、いつの時をか期し侍るべき」とて、笈の中より筒取り出して勧めけり。飲めば取り出で〳〵、我劣らじと強ゐたりけり。

香取本『大江山絵詞』下巻 詞書(原本の現状)

香取本『大江山絵詞』下巻(原本の現状)

香取本『大江山絵詞』下巻 第1段 詞書(原本の現状)

其の後は幾程なく、黒雲俄に立ち下りて、四方は闇夜の如し。血臭き風荒く吹き、振動・雷電斜めならず。「こは如何なる事のあらんずるぞ」と見る所に、種々無尽の変化の物共、背背も大きに貌も恐ろしげにて、田楽をして通りけり。

香取本『大江山絵詞』下巻 第2段 詞書(原本の現状)

打ち続きて、又、此の変化の物共、様々の渡り物をぞしける。面もとりどりに姿も様様也。或はをかしき有様なる物もあり、或は美しき気色したる物もあり、恐ろしく心も動きぬべき物もあり。筆にも書き記し難く、詞にも言ひ知らぬ様なれば、各是を見られけるに、頼光、座席居繕いて、面も振らず目をも放たず、暫く守りておはしければ、眼の底より五色の光ぞ出でたりける。変化の物共申しけるは、「あの山臥は見らるるか。眼の光、顔の荒立ち、常の人には変はりて見ゆ。当時、都に遍く人々の恐れ戦くなる源頼光とかや申す人こそ、眼の底は光るなれ。それならでは、斯かる人も又ありける物かな。我等が類の、欺き嬲るべき人にはあらず」とて、後ろ様に慌てて東西に走り散り、巌石に倒れ伏してぞ逃げ退きける。

香取本『大江山絵詞』下巻 第3段 詞書(原本の現状)

今は日の暮るるを相待つ所に、眷属の鬼共、「此の人々を謀らん」とや思ひけん、容貌美麗なる女房達に変じて、襲衣どもを着飾りて、五、六人許り打ち連れて、山臥達の前に来れり。何といひ遣りたる事はなくて、形作りを頻りにしけり。陽台の朝の雲に袖を重ね、洛浦の神皇に交はりを結ぶかとぞ覚えし。保昌宣ひけるは、「山臥修行者の居所に、女房達の来れる事、心得難し。速やかに罷り出でよ」と宣へども、耳にも聞き入れずして居けるを、頼光、目を暫くも放たれず、睨みて守られければ、面映く漫ろわしげに成りて、漸く退きのきけるが申しけるは、「此の人々の中には、此の山臥ぞ、故ある人と見え給ふ。眼居の難しさ、鬱悒し。いざや」とて、各が本体を現はして、掻き消つ様に逃げ走り失せにけり。

香取本『大江山絵詞』下巻 第4段 詞書(原本の現状)

- 注記:詞書の文章について。

- 欠損しているために判読不能になっている部分は、「 ⊏ ⊐ 」の記号であらわしています [21]。この記号であらわしている、それぞれの欠損部分の長さは、おおよその長さです(欠損部分の厳密な長さをあらわしているわけではありません)。

室を構へて、都鄙の老少を籠め置く。又、忍び声にて経を読み奉る声のしければ、如何なる人ぞと思ひて、声を導に行きて見れば、銅の籠を作りて女房四 ⊏ ⊐ 人籠め置きたる中に、いと清げなる児の十四、五許りなるが、練貫の小袖に白き大口着て、守より小経を取り出して、涙の露に点を添へて読まるるにぞ有りける。此の児の左右を見れば、十羅刹女、諸々の天菓を置きて、外に種々に形を現はして守護す。又、薬師の十二神将は、この格子の外に形を現はして守り給ふ。又、不動の炎光の如くに火燃ゑ上がりたる猿一疋ぞ立ちたりける。是を見て頼光、「これは如何なる事にや」と尋ね給へば、白翁答へけるは、「此の児、法華経を読誦し奉る功によりて、十羅刹、此の所に来臨して擁護し給ふ也。又、十二神将は此の児の師匠、七仏薬師を行じ給ふ故に、守護して眷属の十二神来りて守り給ふ。又、猿の様なる物はよな、あれこそ叡山早尾権現よ。かの本地は大聖不動明王なれば、生々して加護の誓ひといひ、猿は又、山王の使者、彼此、両形を現はして守り給ふ也」とぞ宣ひける。頼光は、此の白翁元より怪しく思はれけり。「誠に権現の加護にあらずば、天魔の凶悪を鎮め難し。偏に是、年来日来、憑みを懸けたる霊神の化現かや」と感喜相並びければ、保昌と窃かに目を見合ひて頷き給ひけり。此の児と申すは、前の老女が語らひつる慈恵大師の御弟子、御堂の入道殿の御子息是也。

香取本『大江山絵詞』下巻 第5段 詞書(原本の現状)

ここを立ち退きて、南の方を見れば、軒近き花橘の匂ひは風懐かしく、昔の袖の香やらんと覚え、大荒木の森の下草、鬱悒きまでに繁りあへる。絶え絶えに常懐かしき姫百合の花の顔も珍しく見えけるに、大きなる桶ども数多据ゑ並べて人を鮨に仕置きたり。其の匂ひ血臭く生臭くして、見るもかわゆき事限りなし。傍らを見れば、古き死骸は苔生し、新しき死骸は血付きて、塚の如く山の如し。西の方を見れば、郡梢雨に染んで梧楸の色紅なり。百菓露結びて、蘭菊の花芳し。我、松虫とはなけれども、心引かるる声々や。ここに又、唐人数多籠め置きたり。これを見るに、「我が朝にも限らず、天竺・震旦の人まで獲り置きけるよ」と見れば、不便とも言ふ許りなし。北の方には、雪に埋む岸、松の嵐を待つ色、霜に飽ける庭の菊、秋を残せる匂ひ、何れも目留まりにけり。只今は鬼共多くはなけれども、十余人ぞありける。その外は様々に形を変じて、体を化けたる物共多くぞありける。目も奇に覚えて、本の廊に帰りて、この有様を郎等共に語られけり。

香取本『大江山絵詞』下巻 第6段 詞書(原本の現状)

童子、鉄石の室を強く構へて、其の中にぞ臥したりける。上臈・女房達四、五人置きて、「腕摩れ」などと下知してぞ寝たりける。何にしても此の戸を開くべき様なかりけるに、老ひたる・少き、二人の僧、「年来の行功只今也。本尊界会、穴賢穴賢。本誓誤り給ふな」とて袈裟の下にて印契を結びて、暫く祈念し給へば、固く閉ぢたりつる鉄石、朝の露と消え、由々しく見えつる寝所は一時に破れにけり。各打ち入りて見ければ、昼こそ童子の形に変じけれども、夜は本の体を顕はして、長五丈計りなる鬼の頭と身は赤く、左の足は黒く、右の手は黄に、右の足は白く、左の手は青く、五色に斑きて、眼十五、角五つぞ生ひたりける。是を見るに、偏に夢の心地して言ふ許りなき有様也。然れども、各心を静めて、寄りて打たんと早りけるに、若僧宣ひけるは、「大なる物を、其の太刀にて相違無く斬り果せん事、不定也。若し起き上がる事もあらんは、由々しき大事に成りなんず。然らば、我等四人して此の鬼王を取って押さへたらば、各同心に頭一所を決めて打て」とぞ教へられける。「此の儀、尤も然るべし」とて四人の客人、手足に取り尽きて押さへたり。鬼王、頸計りを持ち上げて、「麒麟無極めはなきか、邪見極大めはなきか。此等に謀られて、今は斯うと覚ゆる。敵打てや」と、千声百声叫びければ、頸切りたる鬼共、頸もなくて置き上がりて走り廻り、手を広げて踊りけり。二人の将軍、五人の兵、同心に鬼の頸を打ち落つ。此の鬼王の頸、天に飛び登りて叫び廻る事夥し。頼光急ぎ綱・公時二人が兜を請ひて、我が兜の上に重ねて着給ひたりけり。人々是を見て、「こは如何なる事ぞ」と見る所に、鬼の頸舞ひ落ちて、頼光の兜の上に喰ひ付きぬ。頼光宣ふ様、「眼を抉れ」と宣へば、綱・公時つと寄りて刀を抜きて、左右の眼を抉りたりければ、鬼主の頸死にけり。其の後、甲を脱ぎて見たりければ、甲二つを喰ひ通してぞありける。

香取本『大江山絵詞』詞書巻 詞書(原本の現状)

香取本『大江山絵詞』詞書巻(原本の現状)

香取本『大江山絵詞』詞書巻 第1段 詞書(原本の現状)

- 注記:詞書の文章について。

- 欠損しているために判読不能になっている部分は、「 ⊏ ⊐ 」の記号であらわしています [21]。この記号であらわしている、それぞれの欠損部分の長さは、おおよその長さです(欠損部分の厳密な長さをあらわしているわけではありません)。

四人の客人、官 ⊏ ⊐ と故なく大江山の有りし道まで帰りぬ。此の時、四人の人々申されけるは、「この程の御名残忘れ難く侍るものかな。宣旨を蒙り給へる将軍達にておはしませば、打ち平らげ給はん事は左右に及ばねども、由々しき大事の侍りて、我等御供しつる也。今は是より暇を申して罷り帰るべし。当帝をば、世の常の王とは思ひ給ふべからず。昔より今に至るまで、賢王数多ましますと言ひながら、衆生化度の方便によりて、粟散の王とは生じ給へども、慈尊下生たるに依て慈氏の化儀を施し給ふ。然れば、近臣百官の為に因を結び、遠客諸人に及ぶまで恵みを与ゑましませば、本師釈尊の遺勅、誤り給はざるにあらず。当来、導師の教、誠に頼み有るべし。晴明と申すは、秘密真言の棟梁、竜樹菩薩の変化也。昔は白道沙門と現はれ、今は晴明といふ博士に生まれたり。陰陽の秘術を強ちに執し思されしかば、二度、指の神子と成りて、斯かる賢王の御代に仕り給ふ也。頼光も、我が身を軽く思ひ給ふべからず。致頼・頼信・維衡・保昌とて四人の名将おはしませども、此の人数にも差し抜けて、洛中洛外の上下に恐れ敬はれ給ふ事、すなわ則ち五大尊の其の中、大威徳の化生にてまします、其の故也。然れば、悪魔降伏も世に越ゑ、盗賊追討も人に勝れ給へる也。四人の殿原を人、四天と呼ぶ事、其の故有る物をや。綱は多門天、公時は持国天、忠道は増長天、季武は広目天、共に天下を哀愍し、禁中を守護し給ふ。翁が言葉を疑ひ給ふ事勿れ」と語られければ、是を聞く貴賤上下の輩、掌を合はせけり。さてこそ、一条の院をば権者と仰ぎ奉りけれ。又、頼光をば二生の人は恐れ申しけれ。保昌宣ひけるは、「先世の契り悟り易く、今度の御名残忘れ難く、詞にも尽くし難く、筆にも註し難し。同じくは御形見を給ひて、且は後日の思ひ出にもし、且は末代の物語にも」と申されければ、「尤も」とて、翁先づ白き浄衣を脱ぎて保昌に奉る。保昌、又是を給はりて、上矢の鏑を抜きて老翁に奉る。山臥は柿の衣を脱ぎて保昌に奉る。保昌は佩き給へる太刀を解きて山臥に奉る。老僧是を見給はりて、御形見共取り違ゑ給ふが羨ましく侍るに、「摂津守殿居させ給へ。形見換ゑ申さむ」とて、懐より水精の念珠を取り出して頼光に奉らる。其の時、頼光兜を脱ぎて、老僧重ねらる。若僧、又金の錫杖を取り出して、頼光に奉りしかば、頼光は腰の刀を若僧に奉りて後、頼光、「各々の御名をば誰と申し奉る。御在所は何方にはおはします」と尋ね申されければ、老翁宣ひけるは、「我は住吉の辺りの旧仁なり」とて幻の如くにて失せ給ひぬ。山臥は、「熊野山那智の辺りに侍る也。名をば雲滝と申す」とて、是も掻き消つ様に失せられけり。老僧宣ひけるは、「此の僧は八幡の辺りに侍るが、摂津守殿へ御祈祷の為に参りたり」とて雲煙の如くにて失せられけり。若僧は、「延暦寺の辺りに住する沙門なり」とて、何れも皆失せられにけり。倩此の心を案ずるに、「是併せて年来憑みを懸け、志を運びし霊神達、且は鎮護国家の誓ひにより、且は利益衆生の願ひに任せて、我等を守護し給ひけるよ」と弥頼もしく忝く思ひ奉る事、限りなし。凡そ神の威を顕はす事は、是、人の崇め奉るにより、人の運の全うする事は、又、神の助けにあらずや。例へば、響きの音に応ずるが如く、月の水に宿るが如し。「感応満ち交はる事、世の常の習ひ」と言ひながら、著しき事、上古にも末代にも例少なき事とぞ覚えし。

香取本『大江山絵詞』詞書巻 第2段 詞書(原本の現状)

- 注記:詞書の文章について。

- 欠損しているために判読不能になっている部分は、「 ⊏ ⊐ 」の記号であらわしています [21]。この記号であらわしている、それぞれの欠損部分の長さは、おおよその長さです(欠損部分の厳密な長さをあらわしているわけではありません)。

今は本の七人の輩と鬼王の取り置きし人々相共に、大江山の麓、生野の道の程に仮庵作りて、忠道を使ひとして、急ぎ迎への馬・人催して来べき由、申し遣はす。児、又女房共の親類・眷属に至るまで、此の使ひ告げ廻りたりければ、彼の家々、騒ぎ悦び罵る事限りなし。嬉しきにも辛きにも先立つ物は涙也。輿車・馬・人、思ひ思ひに大江山へと急ぎければ、霞を隔てつる生野の道も遠からず、呆れ惑へり。或は妻に会ひ夫に会ふて、夢かや夢にあらざるかと疑ひ迷へる人もあり。又、親を尋ぬるに親もなく、子を尋ぬるに子もなき類、悲しみを抱き、歎き合ふ事限りなし。斯くて有るべき事ならねば、各々家路へ急ぎけり。二人の大将軍は其の姿を改めず、柿の衣の上に鎧を着、或は頭巾を眉半ばに責め入れて、兜を仰け、額に着なして都へぞ入られける。道々、所々、山々、関々に、是を見る者、数を知らずぞ有りける。今日既に摂津守頼光・丹後守保昌、鬼王の頸を随身して都へ入る由、聞こへしかば、彼の郎等共、馳せ来りて両将の軍兵大勢也。見物の道俗男女、幾千万といふ数を知らず。人は踵を欹て、車は轅を廻らす事を得ず。「弓箭の家に生まれ、武勇の道に入りて芸を現はし、名を挙ぐる事、勝計するに及ばねども、魔王・鬼神を随ふる事、田村・利仁の外は珍事なり」と、声々 ⊏ ⊐ 々にさざめき合へり。「毒鬼を大内へ入るる事有るべからず」とて、大路を渡されければ、主上・上皇より始め奉りて、摂政・関白以下に至るまで、車を飛ばして叡覧有りけり。鬼王の頸といひ、将軍の気色といひ、誠に耳目を驚かしけり。事の由を奏しければ、不思議の由、宣下有りて、彼の頸をば宇治の宝蔵にぞ納められける。御堂入道大相国、御参内有りて申されけるは、「上古より末代に至るまで、代々朝敵を打ち靡くる輩多しと雖も、斯かる希代の勝事に及ぶ事、先蹤承り及ばず。早速に勧賞行なはるべき」由、取り申されしかば、丹後守保昌、西夷大将軍に成りて、筑前国を給はる。摂津守頼光は東夷大将軍に成られて、陸奥国をぞ給はりける。「凡そ大国には、一度朝敵を平らげつれば、半国を給ひて其の賞七世に絶えず、と見たり。然して我が朝、本より小国なり。一国の受領は半国の賞にも越ゑたるをや。況や、東西の将軍の宣旨を加ふる事、莫大の勧賞たりと雖も、誰人が支へ申すべき」と九重の上下、一同に罵りけり。

香取本『大江山絵詞』詞書巻 第3段 詞書(原本の現状)

〔前欠 [44]〕

然る外に魔界に犯されて、家郷を離れて肝を砕き、妻子を恋ひて魂を消す。葬を鬼唇に待ち、骸を魔腹に期しき。深洞に籠められて東西を知らず。幽窟に閉じられて日月を見る事を得ず。例へば、空を飛ぶ鳥の羽を抜かれ、水に泳ぐ魚の鰭を削がれたるに似たり。然るを今、両将軍の威力に引かれて魔王の悪害を免る。赤子の母を得たるよりも過ぎ、早苗の雨に遭へるにも越ゑたるをや。悲しみ悦び、相並び、手の舞ひ、足の踏み所を失ふ。願ふ所は柔遠の恵みを垂れ、好隣の義を願ひて我等を本土へ許し帰せ。且は此の珍事によりて明王の威験を遠方に伝へ、両将の面目を異朝に施さん」と申したりければ、「申し上ぐる所謂無きにあらず」とて、「九国に下し遣はして、便風を待つべし」と定めければ、彼等、筑紫の博多へぞ下りける。唐人、神崎の津に下

〔後欠 [46]〕

香取本『大江山絵詞』詞書巻 第4段 詞書(原本の現状)

〔前欠 [44]〕

り、又有りし着る物洗ひし老女、悦び勇みて帰りし程に、此の年頃は鬼の力に引かれて、却老延齢、勢ひも有りつれ、今は鬼王の通力も失せぬる故にや、山を出でかねて老ひ屈まりてぞ伏したりける。渭水を別れて重ねて発たむ呂尚父が額の浪かと疑はれ、商山を出でて猶空しかりし遠司徒が鬢の雪かと誤たれたり。旧里に帰るとも、錦の袴を着ざれば、買臣の勇もなかりけり。家を離れて星霜既に二百余廻りに成りぬれば、自ら争か七世の孫をも相見るべき。然れども猶、旧里を思ふ心有りて、都の方を顧ける。蜉蝣の齢、夕を待たぬ習ひにて、芭蕉の命、風に破れしかば、何時の馴染みとはなけれども、各々哀れに覚えて袖をぞ絞りける。

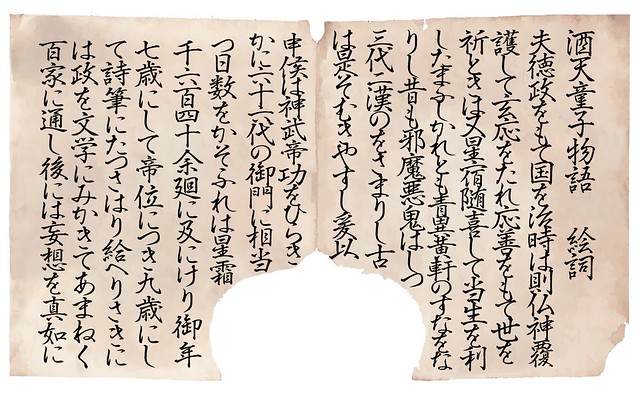

陽明文庫本「酒天童子物語絵詞」

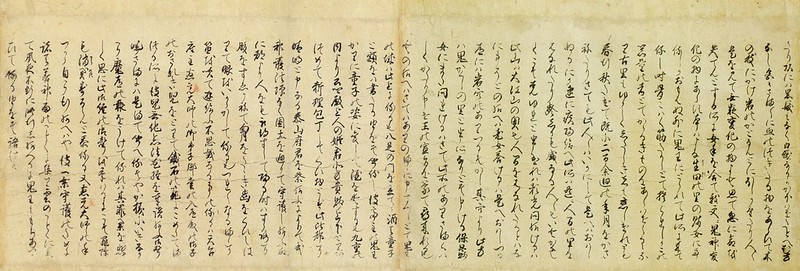

以下は、公益財団法人 陽明文庫に所蔵されている陽明文庫本「酒天童子物語絵詞」の紹介です。

陽明文庫本「酒天童子物語絵詞」のイメージ画像

以下は、陽明文庫本「酒天童子物語絵詞」のイメージ画像です。

陽明文庫本「酒天童子物語絵詞」の文章

下記の文章は、公益財団法人 陽明文庫に所蔵されている陽明文庫本「酒天童子物語絵詞」の文章です。 [50]

- 注記:詞書の文章について。

- 欠損しているために判読不能になっている部分は、「 ⊏ ⊐ 」の記号であらわしています [21]。この記号であらわしている、それぞれの欠損部分の長さは、おおよその長さです(欠損部分の厳密な長さをあらわしているわけではありません)。

- { }(波括弧)内の部分は、陽明文庫本「酒天童子物語絵詞」の内容と、逸翁美術館に所蔵されている香取本『大江山絵詞』の詞書の内容が重複する部分です。

- 【 】(隅付き括弧)内の部分は、陽明文庫本「酒天童子物語絵詞」では欠損しているものの、逸翁美術館に所蔵されている香取本『大江山絵詞』の詞書の内容によって補完することができる部分です。

酒天童子物語 絵詞

夫、徳政をもて国を治時は、則、仏神覆護して玄応をたれ、応善をもて世を祈ときは、又、星宿随喜して当生を利したまふ。しかれとも、青異黄軒のすなをなりし昔も、邪魔悪鬼はしつ ⊏ ⊐ 三代二漢のをさまりし古 ⊏ ⊐ は是そむきやすし。爰以 ⊏ ⊐ 申侯は神武帝功をひらき ⊏ ⊐ かに六十六代の御門に相当 ⊏ ⊐ つ日数をかそふれは星霜 ⊏ ⊐ 千六百四十余廻に及にけり。御年七歳にして帝位につき、九歳にして詩筆にたつさはり給へり。さきには政を文学にみかきてあまねく百家に通し、後には妄想を真如にとらかしてふかく三宝に帰し給き。凡夫在位廿六年のあひた、南面の化実に恵露世をうるをし、左言の心さらになをくきてうにみてりされは、一天皆聖猷をあふきたてまつり、万人権化とうたかひ申、徳はさらに八埏のみちをたらす。三 ⊏ ⊐ あとをつき、政は又四海の ⊏ ⊐ む二帝の善政流をう ⊏ ⊐ は秋の霜のことく、其恩 ⊏ ⊐ 似たり。十善を四海に ⊏ ⊐ を一子になて給しかは、花 ⊏ ⊐ まちに帰伏して臣妾皆感喜をすといふことなし。此時を得て顕教蜜宗のしな〳〵なるともに現証をあらはし、左文右武のまち〳〵なるたかひに能芸をあらそひ、医算のたくひおの〳〵妙功をぬき、いつ名は往生よりもたかく、陰陽の輩術徳をほとこすほまれは後代にしのきけり。王侯相将よりはしめて、緇素男女におよふまて、其仁風にそみ其恩波に浴せすといふことなし。是則四賢斉信公任行成俊賢各実をほとこす百官こと〳〵く行を ⊏ ⊐ かゆへなり。

しかれとも、碓を ⊏ ⊐ おほき時は十堯九舜も ⊏ ⊐ さはりをなす魔あつま ⊏ ⊐ 護神智もをかされ給 ⊏ ⊐ 始のころより正暦年中に ⊏ ⊐ ひそかに都鄙の貴賤をうしなひ、遠近の男女をほろほすことあり。九重の卿相侍臣よりはしめて、諸国の上下土民にいたるまて、或は父母兄弟にわかれてむねをこかすともからもあり、或は妻子眷属を失て袖をうるをすやからもあり、洛中洛外にかなしみの涙尽かたく、村南村北になくこえたえさりけり。つねは暴風雷雨して変異奇特のことくも有けり。上臥したるわか殿上人しかるへき人〻の姫君北方つほねまちの女童部にいたるまて、其数おほくうせ行けり。暫は世をうらみ、身をなけきて出 ⊏ ⊐ たるなとあやふみ、うたかふほ ⊏ ⊐ なりけれは、これたゝことにあ ⊏ ⊐ 天魔のしわさとそなけ ⊏ ⊐ よつて、諸寺諸社に仰て大 ⊏ ⊐ せらるといへとも、貴僧高僧其 ⊏ ⊐ あらはしかたく、霊仏霊社加護もむなしきにゝたり。古世の語に無為の世にいたり有苗の伐あり、垂拱の時にも遂鹿の戦ありなとかきをかれたるもおもひあはせられ侍にや。其比晴明といふ者有けり。陰陽卜巫の術掌をさすににたり。天変地変に目に見かことし。すなはち、めされて御占ありけるに、うらなひ申ていはく、帝都より西北にあたりて大江山といふ山有。かの所にすむ鬼王の所行なり。時うつり、日かさなりては、九重の上下諸国の人民一人として跡をとゝむへからす。相搆て君にも心をかけたてまつるといへとも、長時不断の御行たゆませ給はさるあひた ⊏ ⊐ 伺かねたるよし、かんかへ申けれ ⊏ ⊐ 闕を始として竹薗蓮府 ⊏ ⊐ 悲歎せすといふことなし。 ⊏ ⊐ 道のうちうれへあまねく ⊏ ⊐ ほかまてさはきにそなり ⊏ ⊐ 諸司八省心をまほりにして ⊏ ⊐ 神威の前にめくらし、文客武将は実を抽て才智を南北のもとにいつしつゝ、かの天魔の暴逆のしりそけて、此貴賤の愁歎をやすめんとそせられける。公卿僉儀、度〻におよひて後、右心みにいはく、朝家に文武二道を定置るゝ事、文をもて{万機の政務をとり、武をもては諸国の乱逆をうちしつめんかためなり。すみやかに致頼〻信維衡保昌等をめされて、このむねを仰ふくめらるへしと定申されけれは、すなはち、四人の武士をめして此由を仰す。各申されけるは、まことに弓箭の【道には偏に】朝敵をたいらけんかためな【り。夫仰を】辞申におよはす。五材四【義に忠をつくし】、左車右馬のはかりとを【めくらすへしと】いへとも、これはすかたをみさる【天魔、声を】きかさる鬼神なり。合戦【をとくる事】、人力及かたきよしをぞ申しける。

【爰に閑】院の左大将実躬卿、其時中納言にてをはしけるか申されけるは、かゝる変化の者も、王土にあとをとゝめなから、いかてか天気にしたかはさるへきとなむ、摂津守頼光・丹後守保昌、二人に仰られてめさるへきよし申されけれは、諸卿一同して両将をめされぬ。我朝の天下の大事これにすくへからす。各武勇の心さしをはけまして、速に凶害の輩をしつむへしと仰ふくめられしかは、各畏て罷出ぬ。煙霞東西に心なけれとも、風にあふときはたちまちに飛行す。これすなはち順の徳也。人臣は遠近におよひなけれとも、命をふくむときは馳走す。これすなはち【忠のい】たるをや。両輩各宿所へ退【出して綸】言そむきかたかりし間、おも【ひ〳〵に出立けり】。別をゝしむ}妻妾あり ⊏ ⊐ 孫子あり。たかひに心をく ⊏ ⊐ もよをすたのむかたとては只 ⊏ ⊐ の守護氏寺の仏陀の加護 ⊏ ⊐ 光は八幡三所日吉山王ねんこ ⊏ ⊐ 祈念し、保昌は熊野三所・住吉明神と再三祈申て、神馬幷に種〻重宝・色〻の幣帛を別当神主等にたてまつらる。是則とゆへなく朝敵をほろほして再会を期せんとなり。すてに発向と聞しかは、近国の武士数万騎をあひもよをして、二人の将軍にさしそへられけり。爰頼光申けるは、朝敵をうたんことかならすしも勢によるへからす。且は、かれらか妻子の歎も不便なり。王威むなしからすは、宣旨豈ゆるなるへしやとて、とめをかれしかは、各悦の涙をゝさへてとゝまりぬ。死も生も一所にと契をふかくする郎等、頼 ⊏ ⊐ 綱・公時・貞通・季武・四人 ⊏ ⊐ 主従共に五騎也。保昌の ⊏ ⊐ 宰小監はかりなり。かれこれ ⊏ ⊐ ひたたれ色〻の鎧きて参 ⊏ ⊐ ならひに宣旨を給て出け ⊏ ⊐ 地の錦の直垂にいとをとし ⊏ ⊐ 頭のかふとをもたせたり。大中黒の ⊏ ⊐ や、廿四さしたるをかしら、たかにをひしけとうのゆみをつゑにつき、金作の太刀の三尺五寸なるをさけはきたり。保昌は、赤地錦鎧直垂にむらさきすそ、この鎧にくわかたうちたるかふともたせて、たかうすへをの征矢おひて、ふしまきの弓つへにつき、白きひるまきの太刀に、虎皮のしんさや入てはき、庭上にゆるきいてたるけしきまことにあたりをはらひてそみえける。

のこりの郎等共もともせんとはやりけれとも、妻子なともさすか心くるしくやありけん。かれらにつけてみなとゝめけれは、心ならすとゝまりぬ。さりけれとも、京中はかりは共したりけり。禁中の卿 ⊏ ⊐ 洛中の貴賤万人にいた ⊏ ⊐ みる輩稲麻竹葦の ⊏ ⊐ 下にみち〳〵て、門前市 ⊏ ⊐ 元年十一月一日、帝都をい ⊏ ⊐ 王のすみかときく大江山いく ⊏ ⊐ る〳〵とそわけすてに、かの大江山を尋入、谷〻峯〻に日をかさね、よをかさねてもとめけれとも、樵渓跡たえて、雲海のうみをへたて、群源きしをあらひて、煙波まなこをさいきれり。山よりなを山に入、谷より又谷につたへとも、あやしきこともみえさりしかは、頼光の給けるは、王敵をうちたいらけすは、なかく都へ帰へからすといはれけれは、保昌尤可然とて、実躰同心。こゝや、かしこや、たつねゆくに、巌崛みちほそくして、身をそはめて入所もあり、渓樹枝をうなたれて、頭をかたふけてゆくところもあり。所〻の苦行は霞にうつみて跡もたへこゑ〳〵の ⊏ ⊐ はあらしにたくひてかすか ⊏ ⊐ しそらすゝけわたりて ⊏ ⊐ けしきなにとなくお ⊏ ⊐ みねには陰雲ありて、斜 ⊏ ⊐ すさまし木には芳樹な ⊏ ⊐ よそをひかろしあそふ鳥の ⊏ ⊐ 雲に宿するかたらひさむくた ⊏ ⊐ さるの木をいたひて月にさけふこゑよりほかは、おとする物そなかりける。

さる程に、ある山のほこらをみやれは、あやしきことも侍りけり。かのすかた白髪なる老翁一人、としたかき山臥、老僧や、若き僧、各一人つゝ種〻酒肴用意して、柴宿さして唐櫃なとかきすへて、人をあひまつ{けしきなり。各これをみて、うたかひなき変化の者と思けれは、太刀をぬき、弓をひきてむかふ処に、白翁すゝみ出て、きものをぬきかけて、はたかになりて、手をあはせていひけるは、をそれあやしみ給ことなかれ。各をまちたてまつるなり。そのゆへは、翁は【子供】六七人もちたりしを、一人【ならす鬼】王にとりうしなはれて、こ【の歎い】かはかりとかおもひ給。かの山【臥は、同行あまた】とられ、この若僧は、弟子【・師匠を失】なひてなげき給へは、両【将宣旨を】うけ給て鬼城へたつねむ【かひ給由】をつたへうけ給はるあひた、よろこひをなして、我等も御共仕て、心のゆくかたと、かのところへあひむかはんためなり、とかたりけるに、頼光の給けるは、かくの給へはとて、心をゆるしたてまつるには侍らねとも、我等宣旨をくひにかけて侍れは、我等か身には何事か侍らんとて、太刀をゝさめ、弓をなをして、各用意の飯酒ともに至極して鬼城をもとめいたすへきとはかるところに、白翁申けるは、そのすかたともにては、たつね給はんことかなふへからす。たとひ兄弟なりとも、いかてかたやすくあふことをうへき。すかたをやつし、やうをかへてたつねみ給へとて、唐櫃の中より【柿衣】・柿の袈裟・頭巾なとゝ【りいたして、とり〳〵】にきて、おいといふ物九ちやう【おなしく櫃】なかより取出して、かのを【ひに甲冑】}酒肴を取入てからけし ⊏ ⊐ 山臥・老僧・若僧・綱・公時 ⊏ ⊐ 武・独武者なと九人は、九ちやう ⊏ ⊐ をいをかけて、白翁と頼光は先達のことくに、檜杖といふ物をつきてあゆみつゝきける馬をは、是より舎人男に、みなふるさとへそ、かへしつかはしける。

静嘉堂文庫の色川三中旧蔵『大江山酒顚童子絵詞』の詞書

静嘉堂文庫に所蔵されている、色川三中旧蔵『大江山酒顚童子絵詞』の詞書には、逸翁美術館に所蔵されている香取本『大江山絵詞』の詞書にはない、一段の詞書が記されています。

下記の文章が、静嘉堂文庫の色川三中旧蔵『大江山酒顚童子絵詞』の詞書の文章です。 [52]

- 注記:詞書の文章について。

- 欠損しているために判読不能になっている部分は、「 ⊏ ⊐ 」の記号であらわしています [21]。この記号であらわしている、それぞれの欠損部分の長さは、おおよその長さです(欠損部分の厳密な長さをあらわしているわけではありません)。

其後、頼光、今度の高みやうは、全、我等か威勢にあらす、且は、皇徳の盛なる故、且は、神威のいたす所也とて、精進して、八幡宮へ参詣せられける

御神楽 ⊏ ⊐ に仰られて、御宝殿の内を見せられけれは、竜頭のかふとの、火おとしなるか、御影の御前に有とて、取出たりけれは、頼光、懐より、水精の念珠の有を、取出て見せられける

別当、こはいかに、御影のもたせ給へる、御念珠なりと疑申けれは、事の由を語給に、参集たる人〳〵、随喜の涙をそなかしける、此御すゝを、私の物にせん事、恐有へしとて、御宝前へ入たてまつる

代〻の氏神と、崇たてまつる上は、擁護の馮もふかく、祈請の誠も浅からされは、助け守らせ給はん事は、さる事なれとも、まのあたり、かゝる不思議を、拝見せられて、身の毛も、いよたちてそ、おもはれける

(鋭意制作中)香取本『大江山絵詞』の詞書の現代語訳

香取本『大江山絵詞』の詞書の現代語訳

(鋭意制作中です。)

用語集

香取本『大江山絵詞』上巻(原本の現状)

【香取本『大江山絵詞』上巻 第1段(原本の現状)】

「万機の政務」

『太平記』第15巻のなかの「賀茂神主改補の事」という章段の冒頭のあたりに、「万機の政を新たにせられしかば」という言葉があります。この言葉の意味は、「国家の政治を一新なされたので」という意味です [53]。

このように「万機の政務」という言葉には、「国家の政治(の仕事)」というような意味があります。

また、「政治を執り行う」という意味の「執政」という言葉もあります。

ですので、「万機の政務をとる」という言葉の意味は、「国家の政治を執り行う」というような意味だとおもいます。

五材

「五材」という言葉は、「六韜三略」という言葉で有名な、『六韜』という兵法学の書物のなかの「第三巻 竜韜」(龍韜)のなかの「第十九 論将」というところに登場する言葉です。

第十九 論将

1

武王、太公に問うて曰く、「将を論ずるの道は奈何」

太公曰く、「将に五材、十過有り」

武王曰く、「敢て其の目を間う」

太公曰く、「所謂五材とは、勇・智・仁・信・忠なり。勇なれば則ち犯すべからず、智なれば則ち乱すべからず、仁なれば則ち人を愛し、信なれば則ち欺かず、忠なればニ心無し。

(林富士馬(訳) 「第十九 論将」, 「竜韜」, 『六韜』) [54] [55]

第十九 論将(大将を論ず)

1

武王が太公望に尋ねる。

「将帥を論評するには、どんな基準があるのだろうか」

太公望が答えた。

「将帥たるものには五つの資質と十の欠点とが基準になります」

武王はいった。

「その細目を具体的に説明してほしい」

太公望が答えた。

「五つの資質とは、勇、智、仁、信、忠をいいます。勇ある者は果敢に行動しますから、だれも犯しがたく、智ある者は事の是非を明らかに判断して何の惑いもありませんから、だれも混乱させることができません。仁ある者は、人をいつくしむので人々からもしたわれ、信ある者は、約束を守って人々を欺くことがありませんから、人々もまた裏切ることがなく、忠ある者は、心をつくして君に仕え、 二心を持つということがありません。」

(林富士馬(訳) 「第十九 論将(大将を論ず)」, 「第三巻 竜韜」, 『六韜』) [56] [55]

四義(参考:法(仏教))

左車右馬(参考:右馬寮)

実見の卿

天気(天機)

摂津守

【香取本『大江山絵詞』上巻 第2段(原本の現状)】

【香取本『大江山絵詞』上巻 第3段(原本の現状)】

【香取本『大江山絵詞』上巻 第4段(原本の現状)】

【香取本『大江山絵詞』上巻 第5段(原本の現状)】

香取本『大江山絵詞』下巻(原本の現状)

【香取本『大江山絵詞』下巻 第1段(原本の現状)】

【香取本『大江山絵詞』下巻 第2段(原本の現状)】

【香取本『大江山絵詞』下巻 第3段(原本の現状)】

【香取本『大江山絵詞』下巻 第4段(原本の現状)】

【香取本『大江山絵詞』下巻 第5段(原本の現状)】

【香取本『大江山絵詞』下巻 第6段(原本の現状)】

香取本『大江山絵詞』詞書巻(原本の現状)

【香取本『大江山絵詞』詞書巻 第1段(原本の現状)】

【香取本『大江山絵詞』詞書巻 第2段(原本の現状)】

【香取本『大江山絵詞』詞書巻 第3段(原本の現状)】

【香取本『大江山絵詞』詞書巻 第4段(原本の現状)】

(鋭意制作中)香取本『大江山絵詞』に関連する諸本の詞書の原文

香取本『大江山絵詞』に関連する諸本の詞書の原文

(鋭意制作中です。)

香取本『大江山絵詞』の詞書の原文

香取本『大江山絵詞』の詞書の原文

(鋭意制作中です。)

陽明文庫本「酒天童子物語絵詞」の詞書の原文

(鋭意制作中です。)

静嘉堂文庫の色川三中旧蔵『大江山酒顚童子絵詞』の詞書の原文

静嘉堂文庫の色川三中旧蔵『大江山酒顚童子絵詞』の詞書の原文

(鋭意制作中です。)

(鋭意制作中)香取本『大江山絵詞』の来歴・由緒

(鋭意制作中)香取本『大江山絵詞』の作者は誰ですか?

- 高橋昌明 (2005年) 「四、叡山で跳躍する」, 「第六章 酒呑童子説話の成立」, 『酒呑童子の誕生 : もうひとつの日本文化』, 中公文庫, 中央公論新社, 235ページ.[Back ↩]

- 牧野和夫 (1993年) 「中世聖徳太子伝と説話 : “律”と太子秘事・口伝・「天狗説話」」, 本田義憲 [ほか]編, 『説話の講座 第3巻 (説話の場 : 唱導・注釈)』, 勉誠社, 227ページ.[Back ↩]

- 出典:郭璞「山海経序」, 高馬三良(翻訳), (1994年), 『山海経:中国古代の神話世界』, 平凡社ライブラリー, 平凡社, 12~13ページ. [Back ↩]

- 注記: この引用文のなかの振り仮名の一部は、引用者が加えたものです。 [Back ↩]

- 注記: 宮司家というのは、「宮司の役職を代々受け継いでいる一族(宮司の役職を世襲している家系)」をあらわす言葉です。

(宮司というのは、神社に仕える神職(神官)の人たちの長(長官。最高責任者)のことです。) [Back ↩][Back ↩]

- 出典: 阿部泰郎 (1994年) 「書評「酒呑童子の誕生--もうひとつの日本文化」高橋昌明」, 歴史学研究会(編集), 『歴史学研究』, 通号 654, 青木書店, 40ページ2列目. [Back ↩]

- 出典: 山折哲雄 (2014年) 「あの世とこの世」, 「第一章 普遍化志向」, 『これを語りて日本人を戦慄せしめよ : 柳田国男が言いたかったこと(新潮選書)』(Kindle版), 新潮社. [Back ↩]

- 参考文献:(1992年) 「8 大江山絵詞」, 「作品解説」, 逸翁美術館(編), 『逸翁清賞 : 逸翁美術館名品図録』(改訂版), 逸翁美術館, 96ページ.[Back ↩]

- 参考文献:榊原悟 (1984) 「「大江山絵詞」小解」, 「一 伝来」, 「第二章「大江山絵詞」の概要」, 小松茂美(編), 『続日本絵巻大成 19』(土蜘蛛草紙 天狗草紙 大江山絵詞), 中央公論社, 144ページ.[Back ↩]

- 逸翁美術館とその周辺を撮影したこれらの写真は、筆者が2017年9月に撮影した写真です。[Back ↩]

- 参考文献:(2017年) 「60 重要文化財 酒伝童子絵巻」, 「第四章 和漢を兼ねる」, 「作品解説」, 狩野元信(画), 池田芙美 ほか(編), 『狩野元信 : 天下を治めた絵師 : 六本木開館10周年記念展』, サントリー美術館, 224~225ページ.[Back ↩]

- サントリー美術館とその周辺を撮影したこれらの写真は、筆者が2017年8月に撮影した写真と2017年9月に撮影した写真です。[Back ↩]

- この「香取本『大江山絵詞』の絵巻のイメージ画像(「上巻」「下巻」「詞書巻」の三巻(絵巻の原本の現状))」の画像は、『続日本絵巻大成 19 (土蜘蛛草紙・天狗草紙・大江山絵詞)』の147ページに掲載されている「大江山絵詞 現装」の写真の挿絵をもとに筆者(倉田幸暢)が制作したものです。)[Back ↩]

- 参考: 「𠔥好法師眞跡 小舟岳題簽」(兼好法師真跡 小舟岳題簽). [Back ↩]

- 出典: 高馬三良 (1994年) 「解説」, 『山海経:中国古代の神話世界』, 平凡社ライブラリー, 平凡社, 181ページ. [Back ↩]

- 参考文献:高橋昌明 (2005年) 「【付録】『大江山絵詞』復元の試み」, 『酒呑童子の誕生 : もうひとつの日本文化』, 中公文庫, 中央公論新社, 260~263ページ. [Back ↩]

- 参考文献:榊原悟 (1984年) 「二 現状・錯簡と復原」, 「第二章 「大江山絵詞」の概要」, 「「大江山絵詞」小解」, 小松茂美(編), 『続日本絵巻大成 19』(土蜘蛛草紙 天狗草紙 大江山絵詞), 中央公論社, 149~152ページ. [Back ↩]

- 参考文献:高橋昌明 (2005年) 「【付録】『大江山絵詞』復元の試み」, 『酒呑童子の誕生 : もうひとつの日本文化』, 中公文庫, 中央公論新社, 260~285ページ. [Back ↩][Back ↩]

- 出典: 高橋昌明 (2020年) 「三、復元私案の提示」, 「【附録1】『大江山絵詞』復元の試み」, 『定本 酒呑童子の誕生 : もうひとつの日本文化 (岩波現代文庫)』, 岩波書店, 281~282ページ. [Back ↩]

- 出典: 高橋昌明 (2020年) 「三、復元私案の提示」, 「【附録1】『大江山絵詞』復元の試み」, 『定本 酒呑童子の誕生 : もうひとつの日本文化 (岩波現代文庫)』, 岩波書店, 282~283ページ. [Back ↩]

- 注記: 「欠損しているために判読不能になっている部分」をあらわすために使用している「 ⊏ ⊐ 」の記号は、「⊏」(square image of)の記号と、「⊐」(square original of)の記号です。 [Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩]

- 出典: 高橋昌明 (2020年) 「三、復元私案の提示」, 「【附録1】『大江山絵詞』復元の試み」, 『定本 酒呑童子の誕生 : もうひとつの日本文化 (岩波現代文庫)』, 岩波書店, 283~284ページ. [Back ↩]

- 出典: 高橋昌明 (2020年) 「三、復元私案の提示」, 「【附録1】『大江山絵詞』復元の試み」, 『定本 酒呑童子の誕生 : もうひとつの日本文化 (岩波現代文庫)』, 岩波書店, 284~285ページ. [Back ↩]

- 出典: 高橋昌明 (2020年) 「三、復元私案の提示」, 「【附録1】『大江山絵詞』復元の試み」, 『定本 酒呑童子の誕生 : もうひとつの日本文化 (岩波現代文庫)』, 岩波書店, 285~286ページ. [Back ↩]

- 出典: 高橋昌明 (2020年) 「三、復元私案の提示」, 「【附録1】『大江山絵詞』復元の試み」, 『定本 酒呑童子の誕生 : もうひとつの日本文化 (岩波現代文庫)』, 岩波書店, 286~287ページ. [Back ↩]

- 出典: 高橋昌明 (2020年) 「三、復元私案の提示」, 「【附録1】『大江山絵詞』復元の試み」, 『定本 酒呑童子の誕生 : もうひとつの日本文化 (岩波現代文庫)』, 岩波書店, 287ページ. [Back ↩][Back ↩]

- 出典: 高橋昌明 (2020年) 「三、復元私案の提示」, 「【附録1】『大江山絵詞』復元の試み」, 『定本 酒呑童子の誕生 : もうひとつの日本文化 (岩波現代文庫)』, 岩波書店, 288ページ. [Back ↩][Back ↩]

- 出典: 高橋昌明 (2020年) 「三、復元私案の提示」, 「【附録1】『大江山絵詞』復元の試み」, 『定本 酒呑童子の誕生 : もうひとつの日本文化 (岩波現代文庫)』, 岩波書店, 288~289ページ. [Back ↩]

- 出典: 高橋昌明 (2020年) 「三、復元私案の提示」, 「【附録1】『大江山絵詞』復元の試み」, 『定本 酒呑童子の誕生 : もうひとつの日本文化 (岩波現代文庫)』, 岩波書店, 289~290ページ. [Back ↩]

- 出典: 高橋昌明 (2020年) 「三、復元私案の提示」, 「【附録1】『大江山絵詞』復元の試み」, 『定本 酒呑童子の誕生 : もうひとつの日本文化 (岩波現代文庫)』, 岩波書店, 290ページ. [Back ↩]

- 出典: 高橋昌明 (2020年) 「三、復元私案の提示」, 「【附録1】『大江山絵詞』復元の試み」, 『定本 酒呑童子の誕生 : もうひとつの日本文化 (岩波現代文庫)』, 岩波書店, 290~291ページ. [Back ↩]

- 出典: 高橋昌明 (2020年) 「三、復元私案の提示」, 「【附録1】『大江山絵詞』復元の試み」, 『定本 酒呑童子の誕生 : もうひとつの日本文化 (岩波現代文庫)』, 岩波書店, 291ページ. [Back ↩]

- 出典: 高橋昌明 (2020年) 「三、復元私案の提示」, 「【附録1】『大江山絵詞』復元の試み」, 『定本 酒呑童子の誕生 : もうひとつの日本文化 (岩波現代文庫)』, 岩波書店, 292ページ. [Back ↩]

- 出典: 高橋昌明 (2020年) 「三、復元私案の提示」, 「【附録1】『大江山絵詞』復元の試み」, 『定本 酒呑童子の誕生 : もうひとつの日本文化 (岩波現代文庫)』, 岩波書店, 292~293ページ. [Back ↩]

- 出典: 高橋昌明 (2020年) 「三、復元私案の提示」, 「【附録1】『大江山絵詞』復元の試み」, 『定本 酒呑童子の誕生 : もうひとつの日本文化 (岩波現代文庫)』, 岩波書店, 293~294ページ. [Back ↩]

- 出典: 高橋昌明 (2020年) 「三、復元私案の提示」, 「【附録1】『大江山絵詞』復元の試み」, 『定本 酒呑童子の誕生 : もうひとつの日本文化 (岩波現代文庫)』, 岩波書店, 294ページ. [Back ↩]

- この陽明文庫本「酒天童子物語絵詞」の詞書のイメージ画像は、複数の参考文献に掲載されている、陽明文庫本「酒天童子物語絵詞」の原本を撮影した写真の挿絵を参考にして筆者(倉田幸暢)が制作したものです。[Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩]

- この陽明文庫本「酒天童子物語絵詞」の第一紙目の詞書のイメージ画像は、『続日本絵巻大成 19 (土蜘蛛草紙・天狗草紙・大江山絵詞)』の158ページに掲載されている陽明文庫本の「酒天童子物語絵詞 巻頭」の写真の挿絵をもとに筆者(倉田幸暢)が制作したものです。)[Back ↩][Back ↩]

- 参考文献:鈴木哲雄 (2019) 「坂東武士の所蔵」, 「1 逸翁本「大江山絵詞」の語り」, 「第一章 最古の絵巻・逸翁本「大江山絵詞」」, 『酒天童子絵巻の謎 : 「大江山絵詞」と坂東武士』, 岩波書店, 13ページ.[Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩]

- 参考文献:榊原悟(編) (1984) 「公刊・陽明文庫本「酒天童子物語絵詞」」, 小松茂美(編), 『続日本絵巻大成 19』(土蜘蛛草紙 天狗草紙 大江山絵詞), 中央公論社, 158~160ページ.[Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩]

- 参考文献:鈴木哲雄 (2019) 「図87 陽明文庫本「酒天童子物語絵詞」(第六紙目・陽明文庫所蔵)」, 「陽明文庫本」, 「1 逸翁本「大江山絵詞」のからくり」, 「第六章 坂東武士の憧憬 : なぜ千葉氏は絵巻をつくったのか」, 『酒天童子絵巻の謎 : 「大江山絵詞」と坂東武士』, 岩波書店, 205ページ.[Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩]

- 参考文献:鈴木哲雄 (2019) 「図90 陽明文庫本「酒天童子物語絵詞」(第八紙目・陽明文庫所蔵)」, 「平貞通と平忠道」, 「1 逸翁本「大江山絵詞」のからくり」, 「第六章 坂東武士の憧憬 : なぜ千葉氏は絵巻をつくったのか」, 『酒天童子絵巻の謎 : 「大江山絵詞」と坂東武士』, 岩波書店, 212ページ.[Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩]

- 参考文献:鈴木哲雄 (2019) 「図90 陽明文庫本「酒天童子物語絵詞」(第八紙目・陽明文庫所蔵)」, 「図90 陽明文庫本「酒天童子物語絵詞」(第八紙目・陽明文庫所蔵)」, 「平貞通と平忠道」, 「1 逸翁本「大江山絵詞」のからくり」, 「第六章 坂東武士の憧憬 : なぜ千葉氏は絵巻をつくったのか」, 『酒天童子絵巻の謎 : 「大江山絵詞」と坂東武士』, 岩波書店, 212ページ.[Back ↩][Back ↩]

- 前欠: この段の詞書のなかの、ここよりも前の文章は欠失しています。 [Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩]

- この静嘉堂文庫の色川三中旧蔵『大江山酒顚童子絵詞』の詞書のイメージ画像は、『室町時代物語大成 第3』の140ページに掲載されている静嘉堂文庫の色川三中旧蔵『大江山酒顚童子絵詞』の詞書のなかの一段の文章をもとに筆者(倉田幸暢)が制作したものです。)[Back ↩][Back ↩]

- 後欠: この段の詞書のなかの、ここよりも後ろの文章は欠失しています。 [Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩]

- 参考文献:(1993年) 「大江山絵詞」, 小松茂美(編), 『続日本の絵巻 26』(土蜘蛛草紙 天狗草紙 大江山絵詞), 中央公論社. [Back ↩]

- 参考文献: (1984年) 「大江山絵詞」, 小松茂美(編), 『続日本絵巻大成 19』(土蜘蛛草紙 天狗草紙 大江山絵詞), 中央公論社. [Back ↩]

- 参考文献: (1975年) 「大江山酒天童子(逸翁美術館蔵古絵巻)」, 横山重(編), 松本隆信(編), 『室町時代物語大成 第3』, 角川書店. [Back ↩]

- 参考文献:榊原悟(編) (1984年) 「公刊・陽明文庫本「酒天童子物語絵詞」」, 小松茂美(編), 『続日本絵巻大成 19』(土蜘蛛草紙 天狗草紙 大江山絵詞), 中央公論社. [Back ↩]

- 参考文献: (1975年) 「大江山酒天童子(逸翁美術館蔵古絵巻)」, 横山重(編), 松本隆信(編), 『室町時代物語大成 第3』, 角川書店, 140ページ. [Back ↩]

- 出典: (1975年) 「大江山酒天童子(逸翁美術館蔵古絵巻)」, 横山重(編), 松本隆信(編), 『室町時代物語大成 第3』, 角川書店, 140ページ. [Back ↩]

- 参考文献:長谷川端(校注・訳) (1996年) 「賀茂神主改補の事」, 『太平記』巻第十五, 『新編日本古典文学全集 55』(『太平記』巻第十二~巻第二十), 小学館, 265ページ.

[Back ↩] - 出典:林富士馬(訳) (2005年) 「第十九 論将」, 「竜韜」, 『六韜』, 中公文庫, 中央公論新社, 271ページ.[Back ↩]

- 引用文中の太字や赤色文字の文字装飾は、引用者が加えた文字装飾です。[Back ↩][Back ↩]

- 出典:林富士馬(訳) (2005年) 「第十九 論将(大将を論ず)」, 「第三巻 竜韜」, 『六韜』, 中公文庫, 中央公論新社, 88~89ページ.[Back ↩]