こんにちは、倉田幸暢です。

ここでは、ぼくが目指していることや、そのためにしている活動を紹介します。

ぼくは、つぎのようなことを、つたえていきたいなとおもっています。

自分自身がおもしろいとおもうことについて、「まなぶ」「つくる」「わかちあう」という3つのことをしていくことで、おもしろいことをしつづけながら、たのしくくらしていくことができる。

「まなぶ」「つくる」「わかちあう」というのは、つぎのような活動のことです。

- 「まなぶ」 : 学習、調べもの、観察、研究、経験、などなど。

- 「つくる」 : いろいろな創作活動。(文章を書く、絵を描く、動画をつくる、音楽をつくる、モノをつくる、プログラムを書く、3Dモデルをつくる、などなど。)

- 「わかちあう」 : まなんだことや、つくったものを、ほかの人たちにも提供する。(自由で無料なオープンコンテンツや、パブリックドメイン、オープンソースライセンスでの提供や、有料での提供、などなど。)

この3つのことをする人が増えていくことで、いろいろな人たちがそれぞれにおもしろいとおもうことを持ちよって、おたがいの好奇心をくすぐりあうことができるようになっていって、もっとたのしい社会になっていくのではないかとおもいます。

それによって、もっとたくさんの人が、目を輝かせてなにかに夢中になれるんじゃないかなとおもいます。

ぼくは、人は、「目を輝かせて夢中になること」があるからこそ、生きていけるのではないかとおもいます。なので、みんなが目を輝かせて、なにかに夢中になれるといいなとおもっています。

そのような、たくさんの人が、目を輝かせて生きている社会は、きっと、いい社会なのだろうとおもいます。そんなすてきなことをかなえる道をさがす旅を、いっしょに楽しんでみませんか?

ここからは、上記のことをつたえるために、ぼく自身がおこなっている、「まなぶ」「つくる」「わかちあう」という3つの活動についてお話ししていきます。

活動内容

中心的なテーマ : 酒呑童子伝説の研究

冒頭でお話ししたことをつたえるために、ぼく自身が、「まなぶ」「つくる」「わかちあう」という、3つの活動をしています。

現在は、おもに下記のテーマを中心として、この3つの活動をしています。

-

酒呑童子という鬼の伝説についての研究

(※具体的には、現存最古の酒呑童子伝説を描いた絵巻である 香取本『大江山絵詞』 や、それに関連することを研究しています。)

(※上記の中心的なテーマのほかにも、興味があるテーマがいろいろあるので、それらについても上記の3つの活動をしています。)

研究成果の執筆

酒呑童子伝説の研究活動のひとつとして、論文や、研究レポート、ブログ記事などを書いています。下記は、それらの活動の一例です。

研究対象の絵巻物の紹介記事

- 研究対象の絵巻物、香取本『大江山絵詞』の紹介記事

研究レポート : 「伊吹弥三郎の岩屋と井明神社: 姉川を生き、妹川に没した、伊吹山の水竜鬼の生と死」

研究レポート「伊吹弥三郎の岩屋と井明神社: 姉川を生き、妹川に没した、伊吹山の水竜鬼の生と死」

(世界鬼学会の会報誌第28号への投稿記事。2024年3月公開。)

地図 : 「伊吹弥三郎の岩屋」と「井明神社」関連地図

上記の内容は、こちらのリンクの記事からの抜粋です。くわしくは、このリンクの記事をご参照ください。

研究レポート : 「鬼の比叡山 : 比叡山めぐり鬼紀行」

研究レポート「鬼の比叡山 : 比叡山めぐり鬼紀行」

(世界鬼学会の会報誌第27号への投稿記事。2023年1月公開。)

上記の内容は、こちらのリンクの記事からの抜粋です。くわしくは、このリンクの記事をご参照ください。

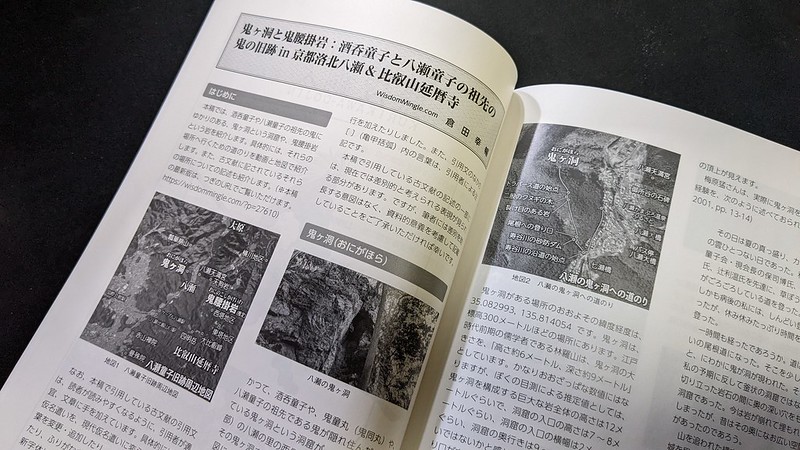

研究レポート : 「鬼ヶ洞と鬼腰掛岩」

研究レポート「鬼ヶ洞と鬼腰掛岩 : 酒呑童子と八瀬童子の祖先の鬼の旧跡 in 京都洛北八瀬 & 比叡山延暦寺」

(世界鬼学会の会報誌第26号への投稿記事。2022年1月公開。)

上記の内容は、こちらのリンクの記事からの抜粋です。くわしくは、このリンクの記事をご参照ください。

研究レポート : 「青き鬼の霊木と、比叡山の水神たる酒天童子」

研究レポート「青き鬼の霊木と、比叡山の水神たる酒天童子」

(世界鬼学会の会報誌第25号への投稿記事。2021年1月公開。)

上記の内容は、こちらのリンクの記事からの抜粋です。くわしくは、このリンクの記事をご参照ください。

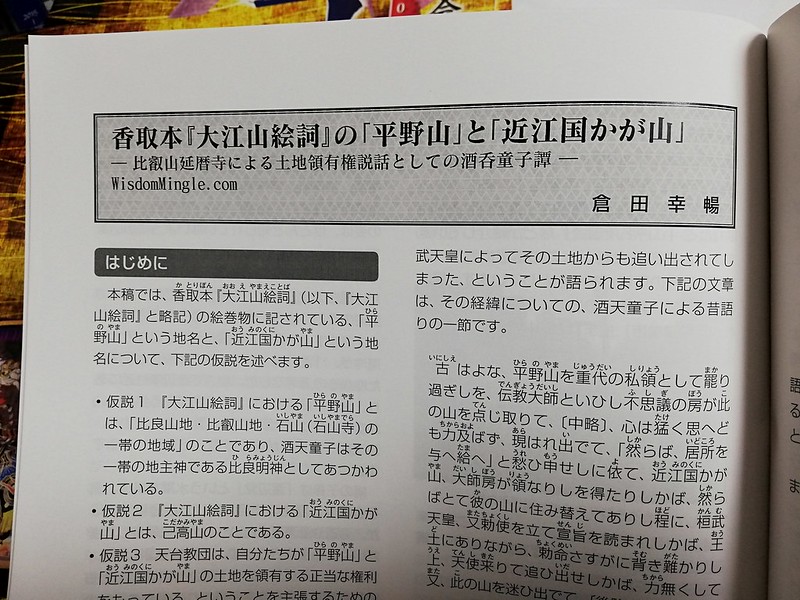

研究レポート : 「香取本『大江山絵詞』の「平野山」と「近江国かが山」 : 比叡山延暦寺による土地領有権説話としての酒呑童子譚」

研究レポート「香取本『大江山絵詞』の「平野山」と「近江国かが山」 : 比叡山延暦寺による土地領有権説話としての酒呑童子譚」

(世界鬼学会の会報誌第24号への投稿記事。2019年11月公開。)

上記の内容は、こちらのリンクの記事からの抜粋です。くわしくは、このリンクの記事をご参照ください。

研究についてのそのほかの記事

酒呑童子伝説の研究に関するそのほかの記事の一覧

文化財をパブリックドメインで公開

酒呑童子伝説の研究をするなかで、著作権保護期間が満了している文化財に出会うことがあります。そうした文化財を、パブリックドメインとして公開する活動もしています。また、それらの文化財についての解説記事も書いています。

この活動の目的は、文化財をつかって、誰でも自由に研究や創作活動ができる機会を増やすためです。

下記の例は、そうした活動の一部です。

Wikimedia Commonsでの文化財の公開

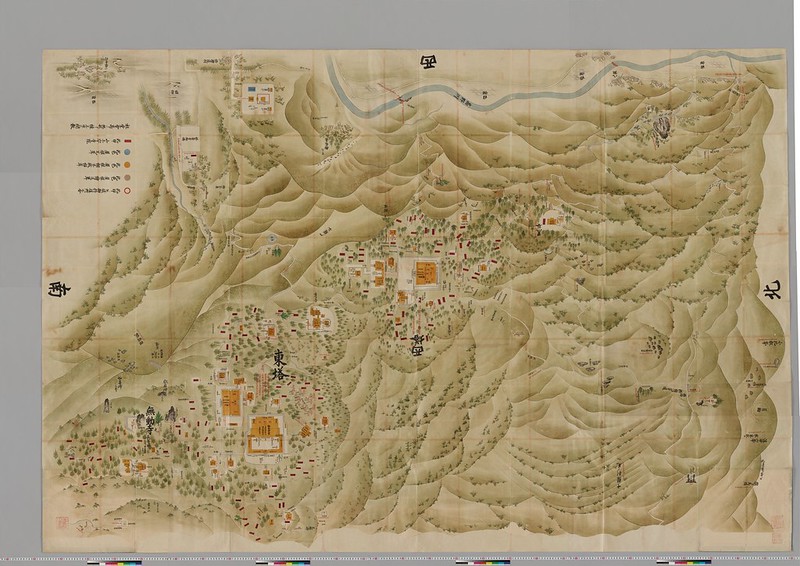

酒呑童子伝説の研究をするなかで、江戸時代中期につくられた、『山門三塔坂本惣絵図』という、比叡山延暦寺の境内を描いた古地図の存在を知りました。

そして、その古地図を所蔵している国立公文書館への利用申請の手続きを経て、その古地図を撮影した画像を入手しました。

この古地図の画像を、たくさんの人が自由に利用できるようにするために、Wikimedia Commonsでパブリックドメインとして公開しました。

・『山門三塔坂本惣絵図』第1鋪 - Wikimedia Commons

・『山門三塔坂本惣絵図』第2鋪 - Wikimedia Commons

上記の文化財のほかにも、酒呑童子の伝説にゆかりのある名所旧跡を調査したときに撮影した写真も、Wikimedia Commonsでパブリックドメイン(クリエイティブ・コモンズ CC0)として公開しています。

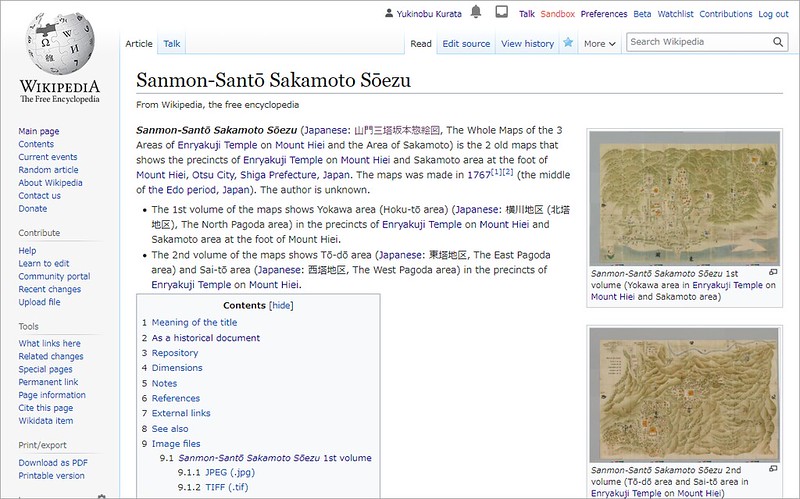

Wikipediaへの文化財の解説記事の投稿

上記の文化財(『山門三塔坂本惣絵図』の古地図)の画像を、パブリックドメインとして公開したこととあわせて、その古地図についての解説記事を書いて、Wikipediaの日本語版と、英語版に投稿しました。

これらの記事も、この文化財をひろく活用してもらうための一助として書いたものです。

・日本語版:山門三塔坂本惣絵図 - Wikipedia

・英語版:Sanmon-Santō Sakamoto Sōezu - Wikipedia

映像制作 : 実写、アニメ、3Dの活用

物事をいろいろな側面から見ることによって、その物事がよくわかるようになることがあります。そのことをふまえて、自分がつたえたいことを、より多面的にとらえてもらえるように、多様な表現方法でつたえることを目指しています。

たとえば、研究成果を多面的につたえるために、実写映像や、アニメーションや、3Dモデルなどの、多様な表現方法をまじえた動画をつくる方法を模索しています。

(また、ゆくゆくは、英語版の動画をつくって、世界中の人たちにも見てもらえるようにしていきます。)

下記の例は、そうした活動の一部です。

世界鬼学会のPV動画

この下の動画は、世界鬼学会(※)が主催した「鬼シンポジウム」というイベントのPV動画です。(ぼくが個人的につくった非公式な映像です。)

(※世界鬼学会というのは、鬼が好きな人たちがあつまるコミュニティーです。)

画像生成AIをつかった鬼伝説のイラスト制作

Midjourney や Stable Diffusion などの画像生成AIをつかって、酒呑童子にまつわる鬼伝説を視覚的に表現したイラストを作成することもしています。

下記の動画は、そうした鬼のイラストの一部です。

上記の動画のAIイラストは、下記で閲覧できます。

これら以外の、全部で1900枚以上のAIイラストは、ここで閲覧できます。

このほかにも、画像生成AIをつかって、下記の動画のようなイラストも制作しています。

ミニアニメ解説動画

この下の動画は、酒呑童子の伝説に登場する歴史上の人物についての解説動画です。

この動画は、ミニアニメのようなかたちで研究成果をつたえる解説動画をつくるこころみのひとつです。

文化財の紹介動画

この下の動画は、『百鬼夜行絵巻』という、鬼や妖怪を描いた絵巻物の紹介動画です。

文化財(絵巻物)についての解説動画をつくるこころみのひとつとしてつくった動画です。

名所旧跡の紹介動画

酒呑童子や鬼にまつわる名所旧跡の紹介動画の制作も、実写をまじえた解説動画をつくるこころみのひとつとしておこなっています。

(ゆくゆくは、実写映像と、キャラクターアニメーションを組み合わせたような映像をつくることも目指しています。)

この下の動画は、そうした名所旧跡の紹介動画の一部です。

「鬼ヶ洞」の紹介動画

この下の動画は、酒呑童子が住んでいたという伝説がある「鬼ヶ洞」という洞窟の紹介動画です。

「鬼腰掛岩」の紹介動画

この下の動画は、「鬼が腰かけて休息をとった」という伝説がある「鬼腰掛岩」という岩の紹介動画です。

相応和尚の墓の紹介動画

この下の動画は、酒呑童子伝説の創作にかかわったとされている比叡山延暦寺の修験者(山伏)にゆかりのある場所の紹介動画です。

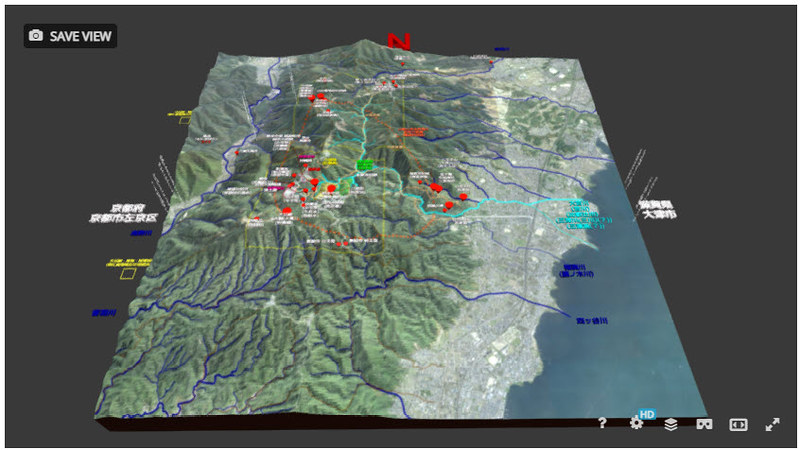

3D地図の制作

酒呑童子の伝説にゆかりのある場所について解説するときにつかうために、3D地図をつくるこころみもしています。

この下の3D地図は、比叡山延暦寺の3D地図です。中世の時代の比叡山延暦寺は、酒呑童子の伝説の創作に大きな影響をあたえたとされています。そのため、比叡山延暦寺も研究対象のひとつです。

比叡山延暦寺の大比叡・東塔・西塔の地域の3D地図

比叡山延暦寺の小比叡・横川の地域の3D地図

比叡山延暦寺の広域地図(3D地図)

アニメーションの制作

自分の研究成果を、たのしみながら知ってもらうための方法のひとつとして、2Dアニメーションや3Dアニメーションの手法を採り入れた動画をつくる方法を模索しています。

下記の例は、試作したアニメーションや、3Dモデルの一部です。

3Dアニメーション制作の一例

この下の動画は、Blenderをつかってつくった、3Dキャラクターのアニメーションです。

2Dアニメーション制作の一例

この下の動画は、自作のキャラクターをつかった2Dアニメーションをつくるこころみのひとつです。

2Dアニメーション制作の一例

この下の動画は、自作のキャラクターをつかった2Dアニメーションをつくるこころみのひとつです。

3Dアニメーション制作の一例

この下の動画は、3Dアニメーションをつくるこころみのひとつです。

3Dアニメーション制作の一例

この下の動画は、3Dクリエイターさんがつくった3Dモデルのキャラクターをつかってつくった3Dアニメーションです。

3Dアニメーション制作の一例

この下の動画は、Blendeと、プログラミング言語のPythonをつかってつくった3Dアニメーションです。

2Dアニメーション制作の一例

この下の2Dアニメーションは、BlenderのGrease Pencil(グリースペンシル)機能をつかってつくったものです。

3Dモデリングの一例

この下の3Dモデルは、Blenderをつかってつくったもののひとつです。

Web3(トークンエコノミー)を活用して応援をあつめる

ここまでお話ししてきた活動をつづけていくためには、応援してくれる人たちや、活動資金が必要になります。

そこで、応援してくれる人たちにたのしんでもらったり、活動資金をあつめたりするための方法のひとつとして、Web3(トークンエコノミー)を活用することを目指しています。

具体的には、NFTや、メタバースや、Web3のツールなどを活用していきます。

ここからは、そうしたWeb3(トークンエコノミー)の活動についてお話ししていきます。

ベルナルド・リエターが語る「ほんとうの豊かさをもたらす、お金のしくみ」

余談ですが、ベルナルド・リエターという人が、『マネー崩壊 : 新しいコミュニティ通貨の誕生』という本のなかで、興味深い話をしています。

その話というのは、「たとえ、社会的に価値がある活動であっても、これまでのお金のしくみのもとでは、なかなかできなかったような活動を可能にするような、新しいお金のしくみ(本質的な意味での豊かさをもたらす、お金のしくみ)」についての話です。

ぼくは、Web3(トークンエコノミー)に出会ったとき、ベルナルド・リエターさんが言う「(本質的な意味での)豊かさをもたらす、お金のしくみ」を、Web3によって実現できるのではないかとかんじて、とてもわくわくしました。

そして、いまもその気持ちに突き動かされて、いろいろと試行錯誤しつづけています。

このあとの2つの引用文は、その本のなかでベルナルド・リエターさんが語っている、「(本質的な意味での)豊かさをもたらす、お金のしくみ」についての話です。

「心が命じたこと」を可能にする「通貨」

"Follow your bliss"

「己の内に潜む喜びを求めよ」

―― ジョーゼフ・キャンベル (Joseph Campbell) [10] [11]

「心が命じたことは誰も止められない」

―― リクの言葉『KINGDOM HEARTS III』 [12]

この地球上には、世界中の人間がしてもしきれないほどの仕事(Work)がある。だが、雇用(Job)は別の話だ。雇用とは、「主にお金を得るために、つまり生活のために人々が行う活動」のことである。仕事はそれと違い、「主にその活動そのものが好きで、それによって自分の情熱を表現できることから得られる喜びを求めて行うこと」である。

〔中略〕

協働経済には、充分な補完通貨で支払われる、ありとあらゆる「仕事」がある。

―― ベルナルド・リエター「仕事を可能にする通貨」, 『マネー崩壊 : 新しいコミュニティ通貨の誕生』 [13]

この下の引用文は、『マネー崩壊 : 新しいコミュニティ通貨の誕生』という本のなかの、「仕事を可能にする通貨」という章のなかで語られている話です。

この下の引用文のなかで語られている話は、おおまかに言うと、「たとえ、社会的に価値がある活動であっても、これまでのお金のしくみのもとでは、なかなかできなかったような活動を可能にするような、新しいお金のしくみ」についての話です。

この地球上には、世界中の人間がしてもしきれないほどの仕事(Work)がある。だが、雇用(Job)は別の話だ。雇用とは、「主にお金を得るために、つまり生活のために人々が行う活動」のことである。仕事はそれと違い、「主にその活動そのものが好きで、それによって自分の情熱を表現できることから得られる喜びを求めて行うこと」である。

〔中略〕

私たちが仕事をするとき、その労働と引き換えにお金を支払いたいという雇い主が現れれば、雇用が成立する。しかし、そのような雇い主が常に現れるわけではない。これはもちろん、雇い主が私たちを雇うだけのお金を充分持っていないからで、私たちはこれをしごく当然のことに考えている。しかし、お金が「常に充分にあるわけではない(つまり、希少な存在である)」ことのそもそもの理由は何だろうか。もし国家通貨が不足しており、雇用が提供できないというのなら、私たちが自分たちでそれを補うために充分な量のお金を生み出し、より多くの「仕事」にお金を支払えるようにしたら――と言ったら、あまりに単純で、突飛に聞こえるかもしれない。

それでもこれが、世界中の多くのコミュニティで実際に行われていることである。しかも、そのような試みはインフレーションを予防しながら実際に効果を発揮している。

〔中略〕

その「生産手段」が知識へと移行するなかで、この現実を捉えるような政治・経済の言葉はいまだ生まれていない。

それなら、マネーの枠組みそのものを変えてしまうのはどうだろう。

〔中略〕

あなたのコミュニティには、全員が一生かけても終わらないほどの仕事がある。それも、私たちの想像力を必要とする仕事である。もしかして、私たちは、お金がなくなることを恐れるあまり、仕事までなくなると考えるようになってしまってはいなかっただろうか。私たちはどうすればよいのだろうか。

その答を一言で表すと次のようになる。「国家通貨が果たさない、或いは果たすことのできない社会的役割を果たせるように設計した補完通貨をつくる」。

〔中略〕

想像してほしい。もし、相互に補完しあう二つの経済システムが平行して機能できるとしたら、そこにどのような可能性が開けるだろう。

一つの経済システムは、国家通貨制度によって推進されるグローバルな競争経済であり、もう一つは、補完通貨が推進する地域の協働経済である。競争経済には、希少な国家通貨で支払われる、私たちのよく慣れ親しんだ「雇用」がある。協働経済には、充分な補完通貨で支払われる、ありとあらゆる「仕事」がある。失業や不完全雇用は、人々が進んで行うコミュニティ活動に補完通貨が支払われることによって解決されるかもしれない。大抵の人は、両方の経済に自分の時間を費やすことだろう。または、家族のなかでも、グローバルな競争経済の輪の中で雇用されるものもいれば、主に地域の協働経済の仕事を行う人もいるというようになるかもしれない。願わしくはいずれも、内なる喜びを求めた結果として仕事が雇用と一致していることだろう。

そのようなことが可能になるのが、これまでの競争経済と地域の協働経済によって成立する「経済の全体像」(第九章に詳述)と呼ぶ世界である。前者が金融資本(financial capital)を、後者が社会資本(social capital)を生み出し、この二つは図5-2に示すような共生関係のなかに調和する。

これまでの経済が無視しがちだった側面をきっちりと評価するという意味で、私は「全体像」という言葉を使っている。

〔中略〕

補完通貨の使用はあくまで一人ひとりの選択である。この新たな道具によって、新たな富が創出される。そして一度機能し始めれば、これまで補助金や税金に頼り切っていた多くの社会問題対策を完全に自立したメカニズムに変えることができるのである。

(ベルナルド・リエター「仕事を可能にする通貨」, 『マネー崩壊 : 新しいコミュニティ通貨の誕生』) [14] [15]

「自分の人生の旅路を自由に操れるように」

神よ、他人のつくりし負債のために、われをして償わしむることなかれ。いまだ輝かざる暁紅の数は実に多かり。定めよ、ヴァルナよ、それら多くの暁紅にわれら生存してあることを。

―― 「ヴァルナの歌」, 『リグ・ヴェーダ』 [16]

思想を織るわが糸の断たるることなかれ。工匠の規矩の、時満つるまえに、壊さるることなかれ。

―― 「ヴァルナの歌」, 『リグ・ヴェーダ』 [17]

この下の引用文は、『マネー崩壊 : 新しいコミュニティ通貨の誕生』という本のなかに掲載されている、「著者のベルナルド・リエターさんが、友人に宛てて書いた手紙」のなかで語られている、「(本質的な意味での)豊かさをもたらす、お金のしくみ」についての話です。

あなたは、私が人類の未来についていつも楽観的だったわけではなかったことを知っているだろう。また、あなたは、核爆発を常に恐れる時代を生きるくらいなら子どもを持たないほうがよいと考えたほど私が「現実的」であることも知っているだろう。したがって、現在の私の夢を告白するとあなたは驚くかもしれない。私が夢見ているのは、「持続可能な豊かさ」の時代、私たちの使用する“マネー”が人間と一体となることを可能にする時代である。

それはつまり、この世界に生まれてくる赤ん坊が例外なく、自分の使命を見つけることを主な関心事にし、自分の人生の旅路を自由に操れるようになることである。私は思うのだ――天才が稀にしか出ない主な理由は、もしかしたらその人がどの分野における天才なのか誰かが気づく前に、その才能を殺してしまうからではないだろうか? また、自分が本当になりたいものを発見した人のうちの何人が、その可能性を最大限に引き出す方法を学ぶ機会や余裕を持ち合わせることができているだろう? もしかしたら、自分たちを追い込んだ籠の中から私たちがもう一度飛び立つためには、私たち一人一人のなかからできる限り多くの天才を引き出さなければならないのかもしれない。

もし、私たちが何世紀も信じてきた、「そもそも自然界に資源が不足している」ということが万が一間違っていたとしたら? もしかしたら、私たちは自分たちの使っているマネーシステムによって集団的に催眠をかけられていて、本当は私たちの恐れている「不足」をつくり出している張本人がマネーシステム自身であるということはないのだろうか? 私たちが学ぶことのできる量や、内側から引き出し楽しむことのできる情熱、創造力、美しさに限界はあるのだろうか? もし仮に、世界中の庭という庭が、日本の伝統的な庭園のように愛情と精緻をもって大切にされているとしたら? もし、全ての子どもたちが、自分の分野で最高のアドバイザーに励ましてもらえるとしたら? もし、町という町のどの通りも芸術作品であるとしたら? もし、限界というものが現れるのは、私たちが「仕事(work)」を「雇用(job)」に変えてしまうときだとしたら? 私たちは、そもそも無限にある「仕事」を、わざと不足にしている通貨と交換しようとしているのではないか? なぜ、私たちは、「人間がそのために働く」のではなく、「それが人間のために働く」ようなマネーシステムを考案できないのだろうか?

(ベルナルド・リエター「親愛なるピエールへの手紙」, 「「持続可能な豊かさ」シナリオ」, 『マネー崩壊 : 新しいコミュニティ通貨の誕生』) [18] [15]

NFTの制作と活用

NFTやトークンエコノミーの活用方法の試案については、以前に書いたこちらの記事のなかの、「「心が命じたこと」を可能にする「通貨」」の項目のところで、くわしくお話ししています。

その記事の、おもな話題は、「個人が、研究や、創作や、価値提供のための活動資金を得るために、ファンの人たちや、応援してくれる人たちにとっての、価値があるNFTをつくって、それと交換することで、人びとから資金を集める」ということについての話です。

ぼくが、ためしに自作したNFTの一部は、こちらや、こちらでご覧いただけます。この下の画像のなかのNFTは、そうした自作NFTの一部です。

メタバースでの展覧会の開催

ぼく自身の研究成果を発表するための場所としてや、知り合いのクリエイターさんたちの作品を紹介するための場所などとして、メタバースなどの仮想空間を利用しています。

具体的には、メタバースをつかって展覧会を開催したり、自分のNFTを展示したNFTギャラリーをつくったりしています。

ここからは、そうした事例を紹介します。

Decentraland(ディセントラランド)

(※Decentralandは、NFTに対応したメタバースです。)

Cryptovoxels(クリプトボクセルズ)

(※Cryptovoxelsは、NFTや、VRに対応したメタバースです。)

Somnium Space(ソムニウムスペース)

(※Somnium Spaceは、NFTや、VRや、ARに対応したメタバースです。)

The Sandbox(ザ・サンドボックス)

The Sandboxは、NFTに対応したメタバースです。

Treeverse(ツリーバース)

Treeverseは、NFTに対応したメタバースです。

Cyber(onCyber.io、サイバー)

(※Cyberは、NFTに対応した、バーチャルNFTギャラリーです。)

RareRooms(レアルームス)

(※Cyberは、NFTに対応した、バーチャルNFTギャラリーです。)

ブログ記事のNFT化と販売

Mirror.xyz というWeb3のメディアプラットフォーム上でブログ記事を書いて、その記事をNFT化して販売することもしています。

これは、ブログの執筆者が、広告に依存せずに収益を得る方法を模索するこころみのひとつです。

下記のリンク先の記事は、そうした記事の一例です。

また、著作権保護期間が満了している文化財は、パブリックドメイン(著作権が消滅した著作物)なので、本来は、誰でも自由に利用することができるはずです。ですが、実際には、一般の人たちが利用できない状態になってしまっている文化財がたくさんあります。下記の記事のNFT化と、その記事NFTを販売するこころみは、今後も、そうした文化財を、誰でも自由に利用できるように公開していくための資金を調達するためのこころみでもあります。

Mirror.xyzの記事(日本語版)

比叡山延暦寺の古地図『山門三塔坂本惣絵図』(1767年: 江戸時代中期)

Mirror.xyzの記事(英語版)

Old Maps of Enryakuji Temple on Mt. Hiei, “Sanmon-Santō Sakamoto Sōezu” (1767)

どのような未来につながっていくのか?

ここまでお話ししてきた、「まなぶ」「つくる」「わかちあう」という3つの活動をつづけていくことで、つぎのような未来につながっていくだろうとおもいます。

- 分野の枠を超えて、いろいろなことを、たのしみながらまなびぶことの参考になる。

- だれでも自由に利用できる、オープンコンテンツや、パブリックドメインや、オープンソースライセンスのコンテンツを増やしていくための一助になる。 [19]

-

自分が好きなことをして継続的な収入を得ることができる人が増えることにつながる。

(たくさんのお金を持っていない人でも、自分が好きでやっている活動そのものを「資本」にして、そこから継続的な収益を得ることができる、ということをつたえていきます。) -

たくさんの人を応援すればするほど、応援した人が経済的にも豊かになって、もっとたくさんの人たちを応援できるようになっていく。

(そのような好循環がうまれることで、「応援の輪」がどんどんひろがっていって、たくさんの人たちが、おたがいに応援し合う社会になっていくことにつながります。) -

他者との不必要な競争が減ることにつながる。それによって、それまで、不必要な競争のために無駄についやされていた時間やエネルギーを、その人自身がやりたい活動にふりむけることができるようになる。

(知的好奇心は、「無限の市場」です。人の心から、「知りたい」という気持ち(需要)が無くなることはありません。そのため、人びとに提供できるものも、価値の交換をする機会も、たくさんあります。ですので、大勢で少数の市場に詰めかけて、はげしい競争をしたり、パイの奪い合いをする必要は無いだろうとおもいます。たくさんの人たちが、自分が興味があることを自由に好きなだけできるようになっていけば、多種多様な活動がうまれてくるとおもいます。そして、そうした多種多様な活動から得られた、多種多様な「果実」を分けあうことで、たくさんの人たちが、おたがいに利益を得ることができるだろうとおもいます。) - 「お金を儲けること」を追求する「視野の狭い資本主義」を超えて、「多様なおもしろさ」を探求する「視野の広い社会」を目指す一助となる。

- 生きることについての「むなしさ」や「退屈」や「学習性無力感」を減らしていくことにつながる。

- 文化的な活動をすることで継続的な収益を得る方法がある、ということをつたえることで、文化的な活動をもりあげていく一助になる。

-

博物館や美術館や神社やお寺などが所蔵している、著作権保護期間が満了している文化財の写真などが、パブリックドメインやオープンソースライセンスで公開されていく動きをうながす一助になる。

(博物館や美術館や神社やお寺などの関係者の方々に、所蔵品の写真などを無料で公開しながら、継続的な収益を得ることができる方法があることをつたえます。そうすることで、これまで広く活用されていなかった文化財を、多種多様な分野で自由に活用することができるようにうながしていきます。所蔵している文化財がさまざまな用途に広く活用されることで、それを所蔵している博物館や美術館や神社やお寺などの宣伝にもなり、それらに対する支援者が増えていくことにつながります。) -

制限がほとんどない「寛容なライセンス」(パーミッシブ・ライセンス)を広めていく一助となる。 [20]

(「寛容なライセンス」のコンテンツが増えることで、誰でも、より自由で多様な創作活動ができるようになる機会が増えていきます。そうした「寛容なライセンス」の活用事例や、利点をつたえていくことで、制限がほとんどない「寛容なライセンス」で公開されるコンテンツが増えていくことにつながります。) -

AIやロボットに代替されない、人間ならではの活動(※)をしていくうえでの参考になる。

(※好奇心をもつ、想像をふくらませる、没頭する、情熱をかんじる、などなど。) - 労働時間が減り、余暇の時間が増え、長寿社会になっていく時代に、どんなことができるだろうか、ということを考えるうえでの参考になる。

-

人びとの不安や、恐怖心や、暗い感情を利用する広告が減ることにつながる。

(自分が好きでやっている活動そのものが「資本」になって、そこから継続的な収益を得ることができる方法があります。そのことをたくさんの人たちに知ってもらうことで、広告主にとっても、広告媒体の持ち主にとっても、不適切な広告の必要性が減ることにつながります。広告主にとっては、不適切な広告を出してまで売上を増やそうとする必要性が減ります。また、広告媒体の持ち主にとっては、不適切な広告を掲載してまで広告収入を得ようとする必要性が減ります。) -

グローバルニッチを目指す人の参考になる。

(たとえ、小規模でニッチな分野の活動であったとしても、英語で情報発信をして、世界中の人たちを対象にすることで、より多くの応援者を集めることができるという実例のひとつになりたいとおもいます。)

今後の活動予定

今後は、下記のような活動をしていきたいとおもっています。

(1年~数年で実現できるものから、実現までに長い時間がかかるものまで、いろいろあります。)

酒呑童子伝説についての論文やレポート記事の執筆

下記は、酒呑童子伝説についての研究成果として、書きたいとおもっているテーマの一部です。(2022年2月時点)

- 「一眼一足の山鬼 : 落魄した比叡山の地主神の変貌」

- 「鬼の比叡山 : 比叡山延暦寺の鬼スポットめぐり」

(※執筆完了済み。2023年1月に、「鬼の比叡山 : 比叡山めぐり鬼紀行」という題名の記事として公開しました。また、その記事の抄録版を、世界鬼学会の会報誌第27号へ投稿しました。) - 「龍の比叡山 : 比叡山延暦寺の龍スポットめぐり」

- 「鬼の霊木と竜宮たる比叡山延暦寺の水神 酒呑童子」

- 「鬼ヶ城山の鬼ヶ洞 : 血塗られた茨木童子の鉱山」

- 「神たる酒呑童子の原像 : 比良明神、白鬚明神、三尾明神」

- 「香取本『大江山絵詞』と『長谷寺縁起絵巻』との類似性」

- 「仰木の鬼怒伽羅 : 比叡山麓の鬼伝説」

- 「権現山の七ツ鬼神 : 比良山地南部の鬼伝説」

- 「酒呑童子と護法童子の類似性 : 性空の乙護法、不動明王の制多迦童子、春日大社の赤童子から、比叡山延暦寺の酒天童子へ」

- 「酒呑童子の楠の痕 : 比叡山延暦寺の鬼の霊木探訪」

- 「比良明神の教線 : 4つの釣垂岩と琵琶湖をまたぐ白鬚エリプス」

- 「『山門三塔坂本惣絵図』でめぐる比叡山延暦寺 : 江戸中期の古地図に描かれた名所旧跡」

- 「首塚大明神 : 酒呑童子を弔う神社と大枝山」

- 「麒麟無極と邪見極大 : 香取本『大江山絵詞』に記された酒天童子の側近たち」

- 「鬼門入門 : 衆の鬼の出入する所をめぐる言説」

- 「鬼と天狗の類似性 : 神霊の山の怪異を取り込んだ仏法の山の怪異」

- 「山魈(マンドリル)の五色、大猩猩(ゴリラ)の黒色、白猿(ハヌマンラングール)の白色をあわせもつ、サイケデリックな「色々」のサルとしての酒呑童子」

- 「鏡板の松 : 春日明神の影向と能楽」

- 「翁と三番叟 : 万物の根源たる陰陽」

- 「虹見ゆる処市を立つ : 交換と神迎えの祭り」

英語版の論文やレポート記事の執筆

日本語で書いた論文やレポート記事を翻訳して、英語版をつくる予定です。それによって、世界中の人たちにとどけられるようにしたいとおもいます。

電子書籍の出版

酒呑童子伝説についての論文やレポート記事を、電子書籍にして出版する予定です。

また、酒呑童子や鬼の伝説にゆかりのある名所旧跡を紹介するツアーガイドのような観光本もつくりたいとおもっています。

英語版の電子書籍も出版したいとおもっています。

解説動画の制作

酒呑童子伝説について、論文やレポート記事に書いた研究成果や、文献調査や実地調査によって得られた情報などを、わかりやすくつたえるための解説動画をつくっていく予定です。(キャラクターアニメーションをとり入れた映像も、つくっていきたいとおもっています。)

英語版の解説動画の制作

日本語版の動画を翻訳して、英語版をつくる予定です。それによって、世界中の人たちにとどけられるようにしたいとおもいます。

コレクティブルNFTの制作

酒呑童子伝説を研究する過程で知り得た物語の登場人物や、酒呑童子や鬼にゆかりのある名所旧跡などの絵画や写真を、トレーディングカードのような収集価値のあるコレクティブルNFTにする予定です。そのNFTを、応援してくれている人に配布したり、販売したりすることで、ファンとの交流を深めたり、活動資金を得たりすることを目指します。

そのほかにも、NFTやメタバースなどのトークンエコノミーを活用してファンとの交流を深めていく方法を模索していきます。

メタバースでの文化財の展覧会の開催

酒呑童子伝説に関する絵巻物や文化財などを、メタバースのなかで見ることができる展覧会を開催したいとおもっています。

たとえば、下記のような展覧会が開催できればいいなとおもっています。

- 『山門三塔坂本惣絵図』の古地図の展覧会

- 立命館大学アート・リサーチセンター所蔵 ビゲロー本『酒呑童子絵巻』の展覧会

- 『長谷寺縁起絵巻』の展覧会

- 『百鬼夜行絵巻』の展覧会

- 『石山寺縁起絵巻』の展覧会

- 『白鬚大明神縁起絵巻』の展覧会

- 日本の鬼の交流博物館(京都府福知山市大江町)の展示品の写真をお借りした展覧会

- 香取本『大江山絵詞』の絵巻の展覧会

絵巻物の世界をVR空間上に再現する

香取本『大江山絵詞』の絵巻物に描かれている物語の世界を、VR空間上で再現したいとおもっています。そのために、この絵巻物に描かれている建物や登場人物などの3Dモデルをつくて、VR空間上でこの絵巻物の世界を体験してもらえるようになるといいなとおもっています。

(※香取本『大江山絵詞』は、酒呑童子伝説が描かれている現存最古の絵巻物です。)

文化財や文化施設のためのクラウドファンディングの実施

文化財や神社仏閣や文化施設などの、維持や振興のための資金を集めるためのクラウドファンディングをおこうなうことを目指します。それによって、文化振興の一助になりたいとおもいます。

名所旧跡をめぐってNFTを集める、ARスタンプラリー

酒呑童子伝説にゆかりのある名所旧跡をめぐるARスタンプラリーを開催できたらいいなとおもっています。

具体的には、下記のようなスマホアプリの仕組みがつくれるといいなとおもいます。

- 名所旧跡の場所に行って、スマホアプリをつかうと、その名所旧跡についての情報や動画をARで見ることができる。

- スマホアプリで、その場所の緯度経度を認証することで、スタンプと記念のNFTを得ることができる。

活動資金の使いみち

得られた活動資金は、おもに下記のことにつかいます。

- 研究のための本や資料の購入費用。

- 論文や記事を入手するための送料や手数料。

-

著作権保護期間が満了している文化財の写真などを入手して、パブリックドメインで公開するために必要な費用。

(たとえば、国立公文書館に依頼して、著作権保護期間が満了している文化財を、複写・高精細特殊撮影してもらうための手数料や送料など。) - 研究テーマに関係がある場所を実地調査するための旅費交通費。

- 実地調査のときに映像を撮影するための撮影機材の購入費用。

-

ソフトウェアやウェブサービスの購入費用や使用料金。

(制作作業をするときや、制作したものを公開したり共有したりするときなどにつかうもの。) - 映像制作のための素材の購入費用。

- 制作作業のためのパソコンの購入費用。

- 仕事を依頼させていただいた方々にお支払いする料金。

「それぞれの光を捜し求める長い旅の途上」

「きっと、人はいつも、それぞれの光を捜し求める長い旅の途上なのだ」

―― 星野道夫 『長い旅の途上』 [22]

ここまでお話ししてきたように、人は、その人自身がおもしろいとおもうことについて、「まなぶ」、「つくる」、「わかちあう」、という3つのことをしていくことで、おもしろいことをしつづけながら、たのしくくらしていけるのではないかとおもいます。

そして、そのような人が増えていけば、もっとたくさんの人が、目を輝かせてなにかに夢中になれるんじゃないかなとおもいます。

ぼくは、人は、「目を輝かせて夢中になること」があるからこそ、生きていけるのではないかとおもいます。なので、みんなが目を輝かせて、なにかに夢中になれるといいなとおもっています。

たくさんの人が、目を輝かせて生きている社会は、きっと、いい社会なのだろうとおもいます。そんなすてきなことをかなえる道をさがす旅を、いっしょに楽しんでみませんか?

倉田幸暢

- (無料の写真: 手, ブーケ, フェンス, ギフト, 与えます, 祝います, 関係 - Pixabayの無料画像 - 1549224 by klimkin on Pixabay)[Back ↩]

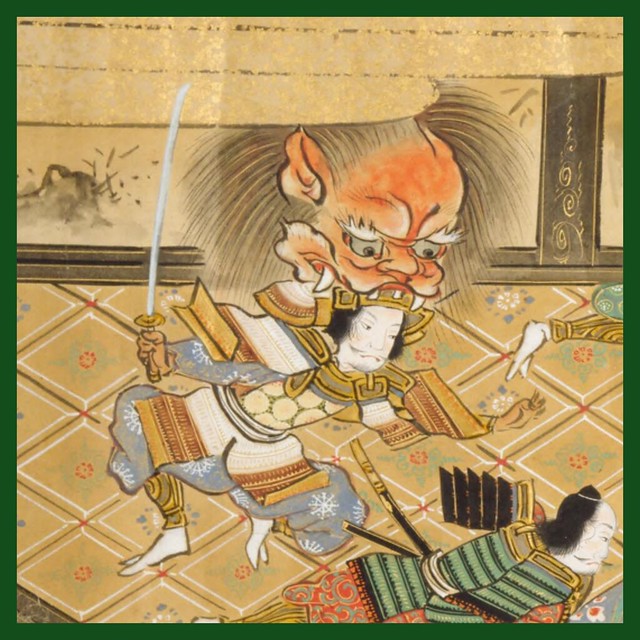

- 画像の出典: 〔酒呑童子の首が源頼光の兜に噛み付く場面を描いた絵図〕, 『大江山酒天童子絵巻物 二』, 国立国会図書館デジタルコレクション, コマ番号: 7 (著作権保護期間満了 (パブリックドメイン) ) より, 元の画像を加工・編集して使用しています. [Back ↩]

- この絵図のイメージ画像は、香取本『大江山絵詞』の絵図(現状の絵巻の原本の「下巻 第七絵図」)をもとにして、筆者(倉田幸暢)が制作したものです。[Back ↩]

- この「香取本『大江山絵詞』の絵巻のイメージ画像(「上巻」「下巻」「詞書巻」の三巻(絵巻の原本の現状))」の画像は、『続日本絵巻大成 19 (土蜘蛛草紙・天狗草紙・大江山絵詞)』の147ページに掲載されている「大江山絵詞 現装」の写真の挿絵をもとに筆者(倉田幸暢)が制作したものです。)[Back ↩]

- 参考: 「𠔥好法師眞跡 小舟岳題簽」(兼好法師真跡 小舟岳題簽). [Back ↩]

- 地図1「八瀬童子旧跡周辺地図」で使用している衛星画像の出典: 国土地理院「地理院地図」の、地理院タイル「全国最新写真(シームレス)」の画像を、加工・編集して使用しています。(地図1 : ズームレベル16)。地理院タイル一覧ページ: https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html . [Back ↩]

- 注記:《青き鬼の霊木と、比叡山の水神たる酒天童子》の画像は、2022年に倉田幸暢がMidjourneyをつかって作成した画像です。 [Back ↩]

- 地図の出典: 国土地理院「地理院地図」の、地理院タイル「全国ランドサットモザイク画像」を、加工・編集して使用しています。地理院タイルは、「国土地理院コンテンツ利用規約」にもとづいて使用しています。地理院タイル「全国ランドサットモザイク画像」は、地理院タイル「全国最新写真(シームレス)」のズームレベル9~13で表示される画像(地理院タイル)です。地理院タイル「全国ランドサットモザイク画像」のデータソース: Landsat8画像(GSI,TSIC,GEO Grid/AIST), Landsat8画像(courtesy of the U.S. Geological Survey), 海底地形(GEBCO)。くわしくは、国土地理院のウェブサイトのなかの、「地理院タイル一覧」のページ(https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html)のなかの、「2.基本測量成果以外で出典の記載のみで利用可能なもの」のなかの、「ベースマップ」のなかの、「写真」(衛星写真の画像)のところをご参照ください。 [Back ↩]

- 画像の出典: 〔酒天童子(酒呑童子)の居城である鬼が城の入口で、鬼たちと源頼光たちが遭遇する場面を描いた絵図〕, 『大江山酒天童子絵巻物 一』, 国立国会図書館デジタルコレクション, コマ番号: 10 (著作権保護期間満了 (パブリックドメイン) ) より, 元の画像を加工・編集して使用しています. [Back ↩]

- ジョーゼフ・キャンベル (Joseph Campbell) "Follow your bliss". [Back ↩]

- 参考: 「(1) ジョセフ・キャンベルの言葉“己の内に潜む喜びを求めよ(Follow your bliss)”から。」(出典: ベルナルド・リエター(Bernard A. Lietaer)(著者), 小林一紀(翻訳), 福元初男(翻訳) (2000年) 「注 (1)」, 「第五章 仕事を可能にする通貨」, 「第Ⅱ部 自分のお金を選ぶ」, 『マネー崩壊 : 新しいコミュニティ通貨の誕生』, 日本経済評論社, 193ページ.) [Back ↩]

- 「心が命じたことは誰も止められない」. 出典: リクの言葉 『KINGDOM HEARTS III』. [Back ↩]

- 出典: ベルナルド・リエター(Bernard A. Lietaer)(著者), 小林一紀(翻訳), 福元初男(翻訳) (2000年) 「第五章 仕事を可能にする通貨」, 「第Ⅱ部 自分のお金を選ぶ」, 『マネー崩壊 : 新しいコミュニティ通貨の誕生』, 日本経済評論社, 148~149ページ, 168ページ. [Back ↩]

- 出典: ベルナルド・リエター(Bernard A. Lietaer)(著者), 小林一紀(翻訳), 福元初男(翻訳) (2000年) 「第五章 仕事を可能にする通貨」, 「第Ⅱ部 自分のお金を選ぶ」, 『マネー崩壊 : 新しいコミュニティ通貨の誕生』, 日本経済評論社, 148~149ページ, 150ページ, 166ページ, 167ページ, 168ページ, 193ページ. [Back ↩]

- 引用文のなかの太文字や赤文字などの文字装飾は、引用者によるものです。 [Back ↩][Back ↩]

- 注記: この詩の文言は、右記の参考文献の本の記述を参考にして、筆者がその記述を部分的に変更した文言です。(参考文献: 辻直四郎(翻訳) (1970年) 「九」, 「その二(二・二八)」, 「ヴァルナの歌」, 『リグ・ヴェーダ讃歌 (岩波文庫)』, 岩波書店, 127ページ.)。 [Back ↩]

- 注記: この詩の文言は、右記の参考文献の本の記述を参考にして、筆者がその記述を部分的に変更した文言です。(参考文献: 辻直四郎(翻訳) (1970年) 「五」, 「その二(二・二八)」, 「ヴァルナの歌」, 『リグ・ヴェーダ讃歌 (岩波文庫)』, 岩波書店, 126ページ.)。 [Back ↩]

- 出典: ベルナルド・リエター(Bernard A. Lietaer)(著者), 小林一紀(翻訳), 福元初男(翻訳) (2000年) 「親愛なるピエールへの手紙」, 「5 「持続可能な豊かさ」シナリオ」, 「第四章 未来への五つのシナリオ」, 「第Ⅰ部 お金と自分」, 『マネー崩壊 : 新しいコミュニティ通貨の誕生』, 日本経済評論社, 134~135ページ. [Back ↩]

- 参考: オープンコンテンツについての参考情報。パブリックドメインについての参考情報。オープンソースライセンスについての参考情報。 [Back ↩]

- 参考: 「寛容なライセンス」(パーミッシブ・ライセンス)についての参考情報。 [Back ↩]

- 画像の出典: "Milky Way and silhouette of alone man. Night landscape" by den-belitsky on Envato Elements. [Back ↩]

- 出典: 星野道夫 (1999年) 『長い旅の途上』, 文藝春秋, 35ページ. [Back ↩]