まことに、この巨大な「仏木」は神であった。上記の古い伝承によれば、たんに「辛酉歳」とする太古に流れ出たる大木が「里」に流れついて災厄をなす。『年表』等に「霹靂木」というのは、神の降臨した木であることを示す語としてよいだろう。それが人間の世界に出現した時に疫病などの災いをのみもたらすのは奇異なことのようであるが、そうした荒ぶるしわざこそ、新たに出現した威力ある神の特徴ともいうべきものであった。

―― 阿部泰郎「比良山系をめぐる宗教史的考察」 [2]

『渓嵐拾葉集』第百七「根本中堂不思議事」によれば、最澄自刻の伝承を持つ比叡山の根本中堂の薬師如来像の御衣木も、「晝ハ紫雲を覆、夜ハ光明ヲ放」つ霊木と語られる。

これらの縁起における御衣木の、一夜成長の巨木という伝説や、放光する木という伝承は、当初の民間伝承から見れば、必ずしも素晴らしく尊い物としての記述とはいえない。『長谷寺縁起』系統の御衣木と同様に、これらの形容は、霊木といっても負の性格を持つもの、怪奇現象や祟りにより恐れられる疫木を意味したのではないか。

―― 山本陽子「祟る御衣木と造仏事業 : なぜ霊木が仏像の御衣木に使われたのか」 [3]

最澄の落とした一滴のしずくは、やがて比叡山を水源として千二百年を経たいま、現代に流れている。それが最澄の描いたロマンであったかどうかは知るよしもない。

比叡山の樹海はどこまでも深い。そして広大である。平安にはじまり鎌倉に起こった“日本仏教の源流”が、いまも蕩々としてあるからであろう。

―― 梶原学『比叡山』 [4]

目照りが続く中、天台座主良真(一〇二二~一〇九六)は自宗天台宗を褒め称え、他宗(真言宗)を謗り、朝廷に対して比叡山の龍尾という山岳で七仏薬師法を修するようにアピールした。しかも良真は、雨をもたらす龍王が神泉苑の池ではなく、龍尾という山岳に遊戯しているとも主張した。

〔中略〕

深刻な旱魃が続くなか、天台座主良真は東密を批判し、東密の神泉苑の龍王信仰を天台宗に取り入れ、新たに比叡山で樹立させようとした。

(スティーブン・トレンソン「醍醐寺における祈雨の登場」, 『祈雨・宝珠・龍:中世真言密教の深層』) [5]

『小野類秘鈔』に「〔中略〕」という記述があり、それによれば水天供はすでに康平八年(治暦元年〔一〇六五〕)に比叡山で執り行われたこととなる。

〔中略〕

神泉苑の龍王は、東密の伝承(後述)ではインドより当苑に来住した無熱池の龍王とされた。だが、『孔雀経』によれば、無熱池の龍王は水天である。そのために、特に十一世紀後半から神泉苑の孔雀経御読経が盛行するようになった後、東密では神泉苑の龍が水天だという信仰が一般化したのである。

〔中略〕

要するに、東密の水天供は、古来の神泉苑龍神信仰のなかに胚胎していた水天信仰に基づいていたと推定されよう。

〔中略〕

況八大龍王皆蒙於閻浮提可降雨仏勅、若干眷属在法花坐、此曼荼羅中列諸龍王、因之修此法感雨也

〔中略〕

成尋は〔中略〕、彼の祖師である智証大師円珍(八一四~八九一)が、青龍寺の法全に就いて水天法及び倶梨伽羅龍王の祈雨法を学んだことを述べた。〔中略〕これにより、天台宗寺門派で水天の祈雨法が秘法とされていた事実が分かる。〔中略〕つまり、水天供が台頭した背景に、天台宗が古くから水天法の秘法を伝持しているという点を主張していたことが想像される。

(スティーブン・トレンソン「四 水天供の確立と隆盛」, 『祈雨・宝珠・龍:中世真言密教の深層』) [6]

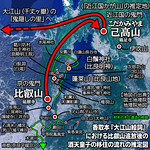

下記の文章は、現存最古の酒呑童子説話をつたえる香取本『大江山絵詞』 [7]の上巻のなかの第5段の詞書の文章の一部を釈文にした文章です。赤文字や太文字などの文字装飾は、筆者によるものです。 [8] [9] [10]

比叡山延暦寺の3D地図

古くからの登拝路は廃れ、表参道であった本坂でさえ今は草に埋もれている。いわんや谷に沿い、嶺をつたってひらかれた山間の諸道は、いずれも深い歴史を秘めていながら寺院関係者や、ここを生業の場所とする杣人に伝えられるばかりとなっている。

北村は故郷の山の変貌に気がついていた。「早よう聞いとかんと判らんようになる」といって坂本の人々に尋ねて歩いた。それは山林管理に長年従事してきた古老のような、山を熟知した人が少なくなったという危機感からであった。彼は伝承の収集と共に、限られた休暇をつかって山中を歩き、古道の踏査に精を出した。道標や石碑は克明に採寸し、文字を写し取っていった。こうした地味な作業を続ける内に、それらが比叡の歴史につながっているのを感じ始めていた。

―― 近江百山之会 「比叡山資料」の章の巻頭言, 『祷の嶺 : 北村賢二遺稿集』 [11]

3D地図の操作方法

回転:マウスの左クリックを押しながらマウスを動かす。

視点移動:マウスのホイールを押したまマウスを動かす。

拡大縮小:マウスのホイールを回転させる。

3D地図の制作者:倉田幸暢

地図データの出典:国土地理院「地理院地図」( https://maps.gsi.go.jp/ )(地理院タイル (全国最新写真(シームレス))を加工・編集して使用しています。地理院タイル一覧ページ:https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html。)

上記の3D地図を制作するにあたって参照した参考文献(一部)

- 武覚超 (2008年)『比叡山諸堂史の研究』, 法藏館.

- 峰道と回峯行の道, 古道と峠道, TAKECHAN(タケちゃん)の比叡山系を歩く.

- 竹内康之 (2007年) 「コースガイド4 知られざる谷を歩く 大宮川・中流の核心部を遡行[一ヶ瀬谷出合~悲田谷出合]」, 「【第2特集】「お山」の魅力を徹底分析 比叡山系完全ガイド」, 『岳人』, No.716 (2007年2月号), 東京新聞出版局, 74~75ページ.

- 北村賢二 [著者], 近江百山之会 [編集] (1988年) 「比叡山資料」, 『祷の嶺 : 北村賢二遺稿集』, サンブライト出版.

- 比叡山延暦寺東塔の旅, 本朝寺塔記, かげまるくん行状集記.

- 比叡山延暦寺西塔の堂坊, 本朝寺塔記, かげまるくん行状集記.

- 『山門名所旧跡記』(延享本)(『天台宗全書 第24巻』収載).

- 『山門堂社由緒記』(明和本)(『天台宗全書 第24巻』収載).

- 『渓嵐拾葉集』(『大正新脩大蔵経 第76巻 (続諸宗部 第7)』(1968年)収載).

- 『比叡山堂舎僧坊記』(『比叡山堂舎僧坊之記』)(『天台宗全書 第24巻』収載).

- 『山門堂舎記』(『群書類従 第24輯 (釈家部) 訂正三版』(1960年)収載).

- 『叡岳要記』( 『群書類従 第24輯 (釈家部) 訂正三版』(1960年)収載).

- 寒川辰清(編者), 小島捨市(校注) (1968年) 『近江輿地志略 : 校訂頭註』, 歴史図書社.

- 吉田東伍 (1969年) 『大日本地名辞書 第2巻 (上方) 増補版』, 富山房.

- (1991年) 『日本歴史地名大系 第25巻 (滋賀県の地名)』, 平凡社.

- 野本覚成「叡山大師時代の山王信仰」, 『叡山学院研究紀要』(14).

- 野本覚成「最澄・義真撰「比叡山寺僧院記」(三井寺蔵・国宝)の検討」, 『天台学報』, 通号 31.

- 景山春樹 (1978年) 『比叡山寺 : その構成と諸問題』, 同朋舎.

- 景山春樹 (1966年) 『比叡山』, 角川新書, 角川書店.

- 江頭務 (2013年) 「日吉大社 山王三聖の形成」, 『イワクラ(磐座)学会会報』, 28号.

- 稲岡耕二(著者), 久保田淳(監修) (2002年) 『和歌文学大系 2 万葉集』, 明治書院.

- (1998年) 『新日本古典文学大系 38 六百番歌合』, 岩波書店.

など。

「根本中堂の薬師如来像の御衣木」をはじめとする、比叡山延暦寺の諸々の仏像の造仏に使用された霊木の説話についての記述がある諸々の古文書の記述の比較表

『渓嵐拾葉集』第百七「根本中堂不思議事」によれば、最澄自刻の伝承を持つ比叡山の根本中堂の薬師如来像の御衣木も、「晝ハ紫雲を覆、夜ハ光明ヲ放」つ霊木と語られる。

これらの縁起における御衣木の、一夜成長の巨木という伝説や、放光する木という伝承は、当初の民間伝承から見れば、必ずしも素晴らしく尊い物としての記述とはいえない。『長谷寺縁起』系統の御衣木と同様に、これらの形容は、霊木といっても負の性格を持つもの、怪奇現象や祟りにより恐れられる疫木を意味したのではないか。

―― 山本陽子「祟る御衣木と造仏事業 : なぜ霊木が仏像の御衣木に使われたのか」 [3]

比叡山延暦寺について書かれたいくつかの古文書には、「根本中堂の薬師如来像の御衣木」をはじめとする、比叡山延暦寺の諸々の仏像の造仏に使用された霊木の説話についての記述があります。

下記の行列表(スプレッドシート)は、それらの古文書に記されている、比叡山延暦寺の御衣木の霊木についての記述を比較・分析したものです。

比叡山延暦寺の古道の道筋(ルート)を撮影した映像の動画

(比叡山延暦寺 東塔 駐車場(延暦寺バスセンター)から) [1]

(比叡山延暦寺 浄土院から)

(比叡山延暦寺 東塔 駐車場(延暦寺バスセンター)から) [1]

(釈迦如来・多宝如来の石仏(せりあい地蔵)からの道筋(ルート))

(伝教大師最澄が悪鬼魍魎を封じ籠めたとされる場所)

根本中堂の本尊である薬師如来像の御衣木旧跡

「根本中堂 薬師如来 御衣木旧跡」 の石標

(比叡山延暦寺 東塔 北谷 八部尾 仏母塚)

「根本中堂 薬師如来 御衣木旧跡」 の石標

(比叡山延暦寺 東塔 北谷 八部尾 仏母塚)

「根本中堂 薬師如来 御衣木旧跡」 の石標

(比叡山延暦寺 東塔 北谷 八部尾 仏母塚)

比叡山延暦寺 東塔 北谷 八部尾 仏母塚

比叡山延暦寺 東塔 北谷 八部尾 仏母塚

比叡山延暦寺 東塔 北谷 八部尾 仏母塚

比叡山延暦寺 東塔 北谷 八部尾 仏母塚

虚空蔵尾(明星尾)の本願堂旧跡

日本天台宗の開祖である伝教大師最澄は、比叡山に入山して、神宮寺(神宮禅院)で修行したあとに、さらに大宮川をさかのぼって比叡山の奥に分け入り、虚空蔵尾と呼ばれる尾根の地域にある小さい台地に草庵をつくって、そこで修行をしました。(ちなみに、虚空蔵尾は、明星尾や、白狐尾とも呼ばれたそうです。)その場所には、その後、桓武天皇の御願寺として本願堂が建てられました。現在、その場所である虚空蔵尾の台地には、本願堂旧跡の石碑が立っています。ここに掲載している写真は、その虚空蔵尾の台地に立っている本願堂旧跡の石碑の周辺の写真です。

この本願堂旧跡の石碑がある場所から、南方を仰ぎ見た上方の、目と鼻の先には、かつて、一乗止観院(薬師堂と、文殊堂と、経蔵からなる寺院)(別名:比叡山寺)と呼ばれ、その後、根本中堂と呼ばれるようになった大伽藍が立っています。

逸翁美術館蔵『大江山絵詞』(香取本)の絵巻物や、能楽の謡曲『大江山』のなかでは、巨大な楠(くすのき)に変身した酒呑童子が、最澄によって比叡山から追い出される、という話が語られています。

ですが、もしかすると、実際のところは、比叡山に寺院をつくろうとした最澄が、比叡山の地主神である鬼(「酒呑童子」)のご神体であった霊木を伐り出してしまった、ということなのかもしれません。そして、比叡山の地主神である鬼(「酒呑童子」)のご神体であった霊木は、もしかすると、現在、この本願堂旧跡の石碑が立っている虚空蔵尾(明星尾)の台地のあたりに鎮座していたのかもしれません。 さらに言えば、最澄が自ら霊木を彫ってつくり、一乗止観院の薬師堂に安置したといわれ、現在も根本中堂の本尊になっている薬師如来像は、もしかすると、もとをただせば、比叡山の地主神である鬼(「酒呑童子」)のご神体であった霊木の、落魄した姿なのかもしれません。

以下、本願堂旧跡の石碑の表側に刻まれた言葉より。

伝教大師初入山之地

虚空蔵尾

本願堂旧跡維時平成二十一年秋

第二五六世天台座主孝淳

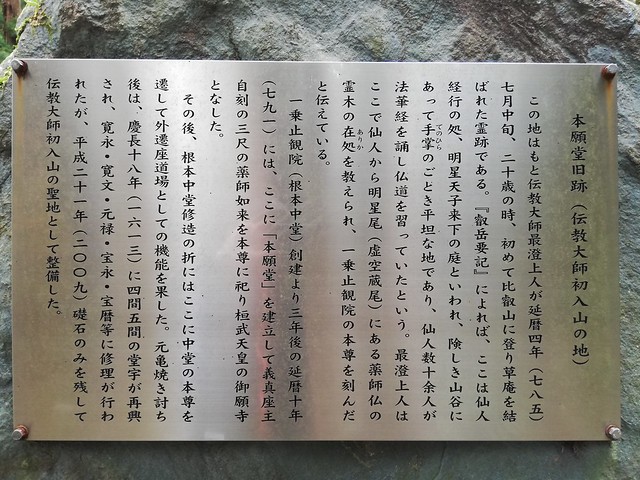

以下、本願堂旧跡の石碑の裏側に設置されたプレートの文章より。

本願堂旧跡(伝教大師初入山の地)

この地はもと伝教大師最澄上人が延暦四年(七八五)七月中旬、二十歳の時、初めて比叡山に登り草庵を結ばれた霊跡である。『叡岳要記』によれば、ここは仙人経行の処、明星天子来下の庭といわれ、険しき山谷にあって手掌のごとき平坦な地であり、仙人数十余人が法華経を誦し仏道を習っていたという。最澄上人はここで仙人から明星尾(虚空蔵尾)にある薬師仏の霊木の在処を教えられ、一乗止観院の本尊を刻んだと伝えている。

一乗止観院(根本中堂)創建より三年後の延暦十年(七九一)には、ここに「本願堂」を建立して義真座主自刻の三尺の薬師如来を本尊に祀り桓武天皇の御願寺となした。

その後、根本中堂修造の折にはここに中堂の本尊を遷して外遷座道場としての機能を果たした。元亀焼き討ち後は、慶長十八年(一六一三)に四間五間の堂宇が再興され、寛永・寛文・元禄・宝永・宝暦等に修理が行われたが、平成二十一年(二〇〇九)礎石のみを残して伝教大師初入山の聖地として整備した。

- 「東塔」という言葉の読み方については、現在では一般的に「とうどう」と読む場合が多いようです。ですが、そのほかにも、「とうとう」と読む場合もあります。

「東塔」という言葉に「とうどう」という読み仮名(振り仮名)をつけている文献の例としては、つぎのような文献があります。

【文献1】武覚超 (2008年) 『比叡山諸堂史の研究』, 法藏館, 223ページ。

【文献2】梅原猛,今出川行雲,梅原賢一郎,奥田昭則 (2010年) 『横川の光:比叡山物語』, 角川学芸出版, 22ページ。「東塔」という言葉に「とうとう」という読み仮名(振り仮名)をつけている文献の例としては、つぎのような文献があります。

【文献1】 (1991年) 『日本歴史地名大系 第25巻 (滋賀県の地名)』, 平凡社, 183ページ。

【文献2】「東塔」, 「地名・寺社名解説」 (2001年) 馬淵和夫(校注・訳者), 国東文麿(校注・訳者), 稲垣泰一(校注・訳者), 『新編日本古典文学全集 37:今昔物語集 3』(『今昔物語集』第20巻~第26巻), 小学館, 634ページ(1段目)。(余談ですが、ぼくは、2018年11月13日に、比叡山延暦寺の東塔地区にある本願堂旧跡の石碑のちかくで、山歩きをされていた60歳代ぐらいの男性に出会い、意気投合して、その方から比叡山についてのいろいろなお話を聞かせていただく機会がありました。(その男性は、比叡山の東側の麓である大津市坂本にお住まいの地元の方でした。)その男性は、「東塔」のことを「とうとう」と発音されていました。ですので、もしかすると、比叡山の東側の麓の大津市坂本のあたりにお住まいの地元の方々のなかの、ある一定の年齢層以上の世代の方々にとっては、「東塔」のことを「とうとう」と発音することが一般的なのかもしれません。)

[Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩][Back ↩] - 出典:阿部泰郎 (1980年) 「三節 三尾明神: 長谷寺縁起」, 「四章 比良山の神々」, 「一、比良山系をめぐる宗教史的考察: 寺社縁起を中心とする」, 「論文篇」, 元興寺文化財研究所(編集), 『比良山系における山岳宗教調査報告書』, 元興寺文化財研究所, 51ページ1段目. [Back ↩]

- 出典: 山本陽子 (2007年) 「四 御衣木の放光伝説」, 「祟る御衣木と造仏事業 : なぜ霊木が仏像の御衣木に使われたのか」, 『明星大学研究紀要. 日本文化学部・言語文化学科』, 第15号, 明星大学青梅校, 77ページ1段目. [Back ↩][Back ↩]

- 出典: 梶原学(著者), 菊池東太(写真), (1986年) 「最北の地に炎をもやす: 香芳谷」, 「Ⅲ 高僧と文学の風光: 横川」, 『比叡山』, 佼成出版社, 209ページ. [Back ↩]

- 出典:スティーブン・トレンソン (2016年) 「(1) 醍醐寺における祈雨の登場」, 「二 醍醐寺における祈雨」, 「第五章 請雨経法の途絶と醍醐寺における祈雨」, 「第一部 請雨経法の歴史」, 『祈雨・宝珠・龍:中世真言密教の深層』, プリミエ・コレクション 72, 京都大学学術出版会, 181~182ページ.[Back ↩]

- 出典:スティーブン・トレンソン (2016年) 「四 水天供の確立と隆盛」, 「第六章 鎌倉時代における請雨経法の復興と終焉」, 「第一部 請雨経法の歴史」, 『祈雨・宝珠・龍:中世真言密教の深層』, プリミエ・コレクション 72, 京都大学学術出版会, 213~218ページ.[Back ↩]

- 香取本『大江山絵詞』(現在は、逸翁美術館に所蔵されています。)[Back ↩]

- 参考文献:(1993年) 「大江山絵詞」, 小松茂美(編者), 『続日本の絵巻 26』(土蜘蛛草紙 天狗草紙 大江山絵詞), 中央公論社. [Back ↩]

- 参考文献: (1984年) 「大江山絵詞」, 小松茂美(編者), 『続日本絵巻大成 19』(土蜘蛛草紙 天狗草紙 大江山絵詞), 中央公論社. [Back ↩]

- 参考文献: (1975年) 「大江山酒天童子(逸翁美術館蔵古絵巻)」, 横山重(編者), 松本隆信(編者), 『室町時代物語大成 第3』, 角川書店. [Back ↩]

- 近江百山之会 (1988年) 「比叡山資料」の章の巻頭言, 北村賢二 [著者], 近江百山之会 [編集], 『祷の嶺 : 北村賢二遺稿集』, サンブライト出版, 74ページ.[Back ↩]

- 写真の画像の引用元: 菊池東太 [写真], (1993年6月), 「比叡山行脚〔口絵〕」, 『浄土 = Monthly jodo 59(5/6)』, 法然上人鑽仰会. [Back ↩]

- 挿絵の画像の出典: 〔最澄が存命時の本願堂を描いた挿絵〕, 覚深 『傳教大師傳』(『伝教大師伝』), 貝葉書院. [Back ↩]

![本願堂、菊池東太 [写真]「比叡山行脚〔口絵〕」『浄土 = Monthly jodo 59(5/6)』4コマ](https://live.staticflickr.com/65535/53251230144_06d92a012b.jpg)